Le Mont-Saint-Michel

| Le Mont-Saint-Michel | |||||

Le Mont-Saint-Michel vu du ciel. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Normandie | ||||

| Département | Manche | ||||

| Arrondissement | Avranches | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie | ||||

| Maire Mandat |

Jacques Bono (d) 2020-2026 |

||||

| Code postal | 50170 | ||||

| Code commune | 50353 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Montois | ||||

| Population municipale |

25 hab. (2021 |

||||

| Densité | 6,3 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 38′ 10″ nord, 1° 30′ 41″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 5 m Max. 80 m |

||||

| Superficie | 4 km2 | ||||

| Type | Commune rurale et littorale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Pontorson | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.mairie-lemontsaintmichel.fr | ||||

| modifier |

|||||

Le Mont-Saint-Michel est une commune française située dans la Manche en Normandie. Elle tire son nom de l'îlot rocheux consacré à saint Michel où s’élève aujourd’hui l’abbaye du Mont-Saint-Michel.

L’architecture du Mont-Saint-Michel et sa baie en font le site touristique le plus fréquenté de Normandie et l'un des dix plus fréquentés en France — premier site après ceux d'Île-de-France — avec près de deux millions et demi de visiteurs chaque année (3 250 000 en 2006, 2 376 000 en 2018) suscitant comme ailleurs une réflexion sur la régulation des flux touristiques.

Une statue de saint Michel placée au sommet de l’église abbatiale culmine à 157,10 mètres au-dessus du rivage. Élément majeur, l'abbaye et ses dépendances sont classées au titre des monuments historiques par liste de 1862 (Soixante autres constructions étant protégées par la suite) ; l'îlot et le cordon littoral de la baie figurent depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ainsi que le moulin de Moidrey depuis 2007. Par ailleurs, le mont bénéficie d'une seconde reconnaissance mondiale en tant qu'étape des Chemins de Compostelle en France pour « les pèlerins du Nord de l'Europe (qui) passaient par le Mont lorsqu'ils se rendaient en Galice ».

En 2021, la commune comptait 25 habitants, appelés les Montois. L'îlot du mont Saint-Michel est devenu au fil du temps un élément emblématique du patrimoine français.

En 2023, le village du Mont-Saint-Michel intègre la listes des villages labellisés Village patrimoine, qui œuvrent à mettre en avant leurs patrimoines matériels et/ou immatériels (historique, culturel, naturel, architectural, etc.).

Géographie

Les communes limitrophes sont Beauvoir et Pontorson.

Article détaillé : Mont Saint-Michel.Le mont Saint-Michel, situé à 48° 38' 10" de latitude nord et à 1° 30' 40" de longitude ouest, dans le « pays » de l'Avranchin, est un îlot rocheux à l’est de l’embouchure du Couesnon, lequel se jette dans la Manche. Pointement granitique d’environ 960 mètres de circonférence, cet îlot s’élève au-dessus d'une plaine sablonneuse à 92 mètres d’altitude. La construction de l'abbaye modifie cette perception : la hauteur du rocher à l'abbatiale fait 78,60 mètres, celle du sol de l'abbatiale au sommet de la tour fait 34,70 m, la flèche atteint une hauteur de 39,80 m. La statue de saint Michel de 4 m de hauteur culmine ainsi à 157,10 mètres.

Sur le plan géologique, ce pointement est une intrusion leucogranitique (leucogranite à biotite et muscovite) de petite dimension mise en place dans le socle cadomien (encaissant schisteux briovérien) au cours de l'orogenèse calédonienne (525 Ma). Cette intrusion dégagée de sa gangue schisteuse et mise en relief par l'érosion (le leucogranite présentant une plus grande résistance à l'érosion que le schiste), offre une superficie émergée d’environ 7 ha, au-dessus de laquelle se dresse l’abbaye. La partie essentielle du rocher est couverte par l’emprise au sol de l’abbaye du Mont-Saint-Michel et de son domaine. Le rocher ne représente qu’une petite partie de la commune qui s’étend aussi sur la digue et plusieurs dizaines d’hectares de polders.

En 1846, Édouard Le Héricher le décrivait ainsi : « Le Mont Saint-Michel apparaît comme une montagne circulaire qui semble s’affaisser sous la pyramide monumentale qui la couronne. On voudrait prolonger sa cime en une flèche aiguë qui monterait vers le ciel (la flèche actuelle ne date que de 1899), dominant son dais de brouillards ou se perdant dans une pure et chaude lumière. De vastes solitudes l’environnent, celle de la grève ou celle de la mer, encadrées dans de lointaines rives verdoyantes ou noires ».

Le mont Saint-Michel vu par le satellite Spot en 2003.

Le mont Saint-Michel vu par le satellite Spot en 2003.

Caractéristiques de la baie

Le mont Saint-Michel (l’îlot ou l’abbaye) a donné à son tour son nom à la baie du Mont-Saint-Michel, dont le cordon littoral est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

La baie du Mont-Saint-Michel est le théâtre des plus grandes marées d’Europe continentale, jusqu’à 15 mètres de marnage, différence entre basse et haute mers. La mer rejoint ensuite les côtes « à la vitesse d’un cheval au galop », comme le dit l’adage.

Territoire communal et communes limitrophes

|

Pontorson | |

| Beauvoir | Beauvoir |

La commune s'étend sur environ quatre kilomètres carrés. Hormis le rocher d'une superficie de sept hectares, le territoire communal comprend deux parties terrestres disjointes, totalisant 393 ha, limitrophes des communes de Beauvoir (pour l'essentiel) et de Pontorson.

La partie la plus importante (environ 387 ha), à l'ouest du Couesnon, est constituée des hameaux de Belmontet, Saincey et Camus, et des polders Molinié et Tesnières. Cette partie est limitrophe de la commune de Beauvoir au sud.

La plus petite partie (environ 6 ha), à l'est du Couesnon, forme la partie occidentale du lieu-dit la Caserne, entre la route du Mont-Saint-Michel et le fleuve côtier. Elle est enclavée entre les territoires des communes de Beauvoir (au sud et à l'ouest) et Pontorson (à l'est). On y trouve quatre hôtels.

Climat

En 2010, le climat de la commune est de type climat océanique franc, selon une étude du CNRS s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique et est dans la région climatique Bretagne orientale et méridionale, Pays nantais, Vendée, caractérisée par une faible pluviométrie en été et une bonne insolation. Parallèlement le GIEC normand, un groupe régional d’experts sur le climat, différencie quant à lui, dans une étude de 2020, trois grands types de climats pour la région Normandie, nuancés à une échelle plus fine par les facteurs géographiques locaux. La commune est, selon ce zonage, exposée à un « climat maritime », correspondant au Cotentin et à l'ouest du département de la Manche, frais, humide et pluvieux, où les contrastes pluviométrique et thermique sont parfois très prononcés en quelques kilomètres quand le relief est marqué.

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 11,7 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 12,2 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 706 mm, avec 12,5 jours de précipitations en janvier et 7,2 jours en juillet. Pour la période 1991-2020 la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique la plus proche, située sur la commune de Pontorson à 9 km à vol d'oiseau, est de 11,9 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 821,3 mm,. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d’émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022.

Urbanisme

Typologie

Le Mont-Saint-Michel est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee,,,. La commune est en outre hors attraction des villes,.

La commune, bordée par la Manche, est également une commune littorale au sens de la loi du 3 janvier 1986, dite loi littoral. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d'urbanisme le prévoit,.

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (95,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (95,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (95,1 %), zones humides côtières (3,9 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (1,1 %). L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols de la commune en 2018 (CLC).

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols de la commune en 2018 (CLC).

Historique

Pour l'histoire détaillée de l'abbaye, voir l'article abbaye du Mont-Saint-Michel.

Débuts

Vue aérienne du mont Saint-Michel en 2005.

Vue aérienne du mont Saint-Michel en 2005.

Le mont Saint-Michel sur une carte au XVIIIe siècle.

Le mont Saint-Michel sur une carte au XVIIIe siècle.

À l'origine, il était connu sous l'appellation de mont Tombe. Il devait y avoir deux oratoires, l'un dédié à saint Symphorien, l'autre à saint Étienne, édifiés par des ermites aux VIe et VIIe siècles, ainsi que le rapporte la Revelatio ecclesiae sancti Michaelis archangeli in Monte Tumba. À la suite de cette première christianisation du mont Tombe, est érigé un oratoire en l’honneur de l’archange saint Michel en 708 (709 pour la dédicace), comme l'indiquent les Annales du Mont-Saint-Michel rédigées au début du XIIe siècle. Aubert, évêque d'Avranches, installe sur le site une communauté de douze chanoines pour servir le sanctuaire et accueillir les pèlerins. C'est à cette époque que le mont accueillit, à l'est du rocher, les premiers villageois qui fuyaient les raids vikings. Ce premier habitat a dû abriter les différents corps de métier nécessaires à l'édification du premier sanctuaire : tailleurs de pierre, maçons, tâcherons et charpentiers. Puis il a dû accueillir les laïcs chargés d’approvisionner la communauté religieuse. « Malgré les nombreuses reconstructions qui ont, petit à petit, façonné le bourg que nous connaissons aujourd'hui, le noyau primitif du village demeure encore perceptible : il correspond en effet à une zone caractérisée par une organisation parcellaire relativement complexe et un enchevêtrement de constructions desservies par des ruelles tortueuses ». Il s'agit, grosso modo, du secteur où se trouvent implantés l'église paroissiale Saint-Pierre et son cimetière. La plupart des habitations devaient être construites en bois et en torchis.

À partir de l'an 710 et pendant tout le Moyen Âge, le mont fut couramment surnommé par les clercs « mont Saint-Michel au péril de la mer » (Mons Sancti Michaeli in periculo mari).

Les premières traces écrites d’un établissement religieux au Mont le rattache au diocèse d'Avranches, lui-même suffragant du métropolitain de Rouen. Le cadre géographique de la province ecclésiastique de Rouen reprend d'ailleurs celui de la circonscription administrative romaine de Seconde Lyonnaise, dont fait partie l'Avranchin, lui-même correspondant peu ou prou au territoire de la tribu armoricaine des Abrincates. Puis, cette province ecclésiastique va servir de cadre à la future Normandie.

En 867, le traité de Compiègne concède le Cotentin, ainsi que l'Avranchin (bien que ça ne soit pas clairement stipulé), au roi de Bretagne, Salomon. En 870, à la suite d'un raid viking, la population des environs s'y réfugie et y crée un bourg. L'Avranchin, tout comme le Cotentin et la plus grande partie de ce qui sera appelé plus tard Basse-Normandie, ne faisaient pas partie du territoire concédé au chef viking Rollon en 911. Le mont Saint-Michel restait sous la domination politique du roi de Bretagne, bien que le pouvoir religieux continuât d'émaner essentiellement du diocèse d'Avranches dans l'antique province ecclésiastique de Rouen, ville devenue entre-temps la capitale d’un embryon d'État normand. Le territoire du Mont était encore sous domination bretonne en 933 lorsque Guillaume Ier de Normandie, dit Guillaume Longue Épée, « obtint du roi de France un agrandissement notable de son territoire, avec le Cotentin et l'Avranchin, jusqu'alors contrôlés par les Bretons. C'est donc à cette date que le Mont est officiellement rattaché à la Normandie », la frontière politique de l'Avranchin se fixant transitoirement à la Sélune, fleuve côtier qui se jetait à l'est du Mont. Guillaume Longue Épée fit d'importants dons de terres à la communauté des chanoines montais, ces domaines étant presque tous situés entre le Couesnon et la Sélune.

Richard Ier de Normandie, fils de Guillaume Longue Épée, eut à cœur de poursuivre l’œuvre de réforme monastique de son père et il ordonna aux chanoines à qui le Mont avait été confié de renoncer à leur vie dissolue ou de quitter les lieux. Tous partirent sauf un, Durand, qui se réforma par amour pour l'archange. C'est ainsi que s'y établirent en 966 des bénédictins issus de différentes abbayes telles, sans doute, Saint-Taurin d'Évreux et Saint-Wandrille. L'histoire de cette fondation est relatée dans l'Introductio monachorum, qui figure au début du Cartulaire du Mont-Saint-Michel. Le premier abbé fut Maynard Ier. Une tradition bien établie veut qu'il s'agisse du réformateur Mainard, chargé de restaurer l'abbaye de Saint-Wandrille mais cette hypothèse reste controversée. C'est lui qui aurait fait édifier l'église préromane appelée Notre-Dame-sous-Terre, construite à cette même période. En 992, un incendie détruit le village et l'abbaye. Maynard II, neveu du précédent, qui était aussi abbé de Redon, lui succéda jusqu'en 1009. « À cette époque, le Mont scelle la bonne entente entre les deux ducs, de Normandie et de Bretagne ».

Sont inhumés dans la chapelle Saint-Martin de l'abbaye les ducs de Bretagne, de la maison de Rennes :

- Conan Ier le Tort († 992), qui, lors de la confirmation d’une donation faite à l’abbaye du Mont-Saint-Michel, le 28 juillet 990 en présence de l’ensemble des évêques de Bretagne, prend le titre de Princeps Britannorum ;

- Geoffroi Ier Béranger († 1008), époux d'Havoise de Normandie, grand bienfaiteur de l'abbaye en donnant les revenus de Saint-Méloir-des-Ondes et Saint-Benoît-des-Ondes.

XIe siècle

En 1009, le duc de Normandie décide d'exercer un contrôle direct sur l'abbaye du Mont-Saint-Michel et l'abbé Maynard II, issu de la communauté de Saint-Wandrille, est évincé et doit se replier à l'abbaye Saint-Sauveur de Redon. pour être remplacé par l'abbé Hildebert Ier, préféré par Richard II.

Pendant le premier quart du XIe siècle, les bonnes relations perdurent entre les moines du Mont et les ducs, sous les abbés Hildebert Ier (1009-1017) puis Hildebert II (1017-1023) qui commence la reconstruction de l'église romane par la crypte du chevet,. Mais elles se gâtent lorsque le duc normand Richard II, qui protégeait l'abbaye à l'instar de son père, décide de remplacer l'abbé montois par un abbé extérieur et réformateur, d'abord le Romain Supo puis le Bourguignon Thierry, déjà abbé de l'abbaye de Jumièges et gardien de l'abbaye de Bernay, alors dépendance de l'abbaye de Fécamp.

Profitant de la Régence d'Havoise de Normandie, sa sœur, sur la Bretagne et de l'agression du chef viking Olaf sur Dol-de-Bretagne en 1014, le duc Richard II de Normandie repousse vers 1027-1030 la frontière avec la Bretagne de la Sélune au Couesnon.

Le nouveau duc Robert Ier de Normandie, dit Robert le Magnifique, nomme en 1027 un abbé d'origine mancelle, Aumode, à qui il confie en 1032 sa nouvelle fondation, l'abbaye de Cerisy. L'abbé Supo est donc rappelé et dirigea l'abbaye montoise jusqu'à sa retraite à l'abbaye de Fruttuaria avant 1048.

En 1030, Alain III, duc de Bretagne, entre en conflit avec son cousin, le duc Robert Ier de Normandie, fils de Richard II. C'est la toute puissance de Robert « le Magnifique » qui a dans son duché de Normandie, solidement rétabli le pouvoir ducal. C'est dans cette optique d'hégémonie qu'il demande à son cousin Alain III de lui prêter un serment de fidélité. Celui-ci refuse et oblige le duc de Normandie à utiliser la force. Après la construction d'une forteresse, celle de Cheruel, le duc de Normandie lance une expédition en Bretagne. Alain riposte en lançant une contre-offensive dans l'Avranchin, mais il est repoussé avec de lourdes pertes. Son oncle Robert le Danois, archevêque de Rouen, sert de médiateur lors d'une entrevue au Mont-Saint-Michel. En 1031, Alain et son frère Eon de Penthièvre font une donation au Mont-Saint-Michel.

Le duc Guillaume le Conquérant s’intéressa de près aux successions abbatiales et octroya des bénéfices, tant temporels que spirituels, à l'abbaye du Mont qui avait soutenu financièrement la conquête de l'Angleterre. Ainsi, certains moines montois furent appelés à diriger des abbayes anglaises. Grâce aux revenus des terres et prieurés octroyés par le duc, l'abbatiale romane est rapidement achevée. À la mort du Conquérant, le Mont traverse une période trouble, mais grâce à l'excellente administration de ses abbés, notamment Bernard du Bec, l'abbaye connaît un grand développement intellectuel.

C'est Henri Ier Beauclerc qui le premier bâtit un fort, sans doute sommaire, sur le rocher, et qui fut aussitôt assiégé par ses frères Robert Courteheuse et Guillaume le Roux, afin de le déloger, dans la guerre fratricide qui les opposaient. Après la bataille sur les grèves, le duc de Normandie, Robert, concède à son frère Henri le Cotentin.

XIIe – XVe siècle

L'abbaye échappa, en août 1138, au grand incendie que déclenchèrent les paysans révoltés de l'Avranchin et qui ravagea le village montois, à la suite d'un désaccord avec les moines sur la succession d'Henri Ier Beauclerc.

L'histoire et la légende se brouillent à cette date. Les textes de l'époque ne précisent pas le sort du mont Saint-Michel, mais son rattachement à la Normandie est attesté quelques décennies plus tard, et il est déjà effectif depuis longtemps lorsque les alliés bretons de Philippe Auguste, menés par Guy de Thouars, incendient le Mont en avril 1204 en représailles de l’assassinat d'Arthur par Jean sans Terre, et massacrent la population. À la suite de cet incendie, les abbés Jourdain et Richard Tustin, reconstruisent l'abbaye.

L'enceinte fortifiée de la ville est commencée à la suite des largesses de Saint Louis venu en pèlerinage en 1254, avec l'édification de la tour du Nord et vers 1257, d'une porte barrant le seul accès possible à la plate-forme par les grands escaliers à l'est. Le village, à cette époque, beaucoup plus petit, groupait ses maisons tout en haut du rocher près de l'entrée de l'abbaye. À la même époque, l'abbé Richard Turstin, construit, à l'entrée du monastère, la salle des gardes des bâtiments abbatiaux. Cette enceinte, qui ne ceinturait que le sommet du Mont, entre la tour du Nord, le chevet de l'église paroissiale Saint-Pierre et les murs du logis abbatial, sera achevée, vers 1311, par l'abbé Guillaume du Château,.

L'essor du pèlerinage s'accompagne d'un intense mouvement commercial. Les marchands sont regroupés dans le chemin des Loges, venelle située au pied de l'abbaye. Les loges de commerçants sont de petites cellules (comme les trois visibles dans la maison de la Truie) dans lesquelles ils vendent aux miquelots des coquilles Saint-Jacques ou une spécialité montoise (l'ampoule en plomb que l'on remplit du sable des grèves), progressivement remplacées à partir du XIIIe siècle par des enseignes de pèlerinage (en).

En 1314, est installée au Mont la première garnison composée d'un homme d'armes et de cinq servants, logée par l'abbé dans la porterie et dont la solde est supportée par le roi, les moines arguant du fait que jusqu'à présent, ils s'étaient défendus eux-mêmes. Les abbés seront, pour la même raison, capitaines de la ville et abbaye du Mont-Saint-Michel tout au long du XIVe siècle et s'attachent, en donnant en fiefs pris sur les domaines de l'abbaye, le service armé de nombreux seigneurs du Cotentin et de l'Avranchin dont les Painel de Hambye. En 1346, les Anglais épargnent le Mont mais ravagent Avranches,. En 1365, Tiphaine Raguenel, femme de Bertrand du Guesclin (alors gouverneur de Pontorson), jugeant la place sûre, s'y installe avant le départ de Du Guesclin pour l'Espagne. Sous le gouvernement du 29e abbé, Pierre le Roy, de 1386 à 1410, on y réalise quelques nouvelles fortifications : à l'angle nord-est de la Merveille, couronnement octogonal de la tour des Corbins ; aux pieds, longue courtine-terrasse dominant le bois. En 1393, on flanque la porte de 1257 de deux tourelles. On édifie en avant de la barbacane de grands degrés, et l'abbé se fait construire un logis fortifié, ainsi que la tour Pénine, à base carrée, en charge de surveiller le Grand Degré.

Les remparts urbains que l'on voit aujourd'hui sont pour l'essentiel l’œuvre de l'abbé Robert Jollivet. En 1417, il ceint la ville basse et le pied du Mont d'une enceinte continue à parapet crénelé sur mâchicoulis. La courtine est flanquée de six tours dont : tour du Roy, de l'Arcade, et Cholet, et on bâtit des entrepôts afin d'y tenir les provisions et les munitions. Au chevet de l'église, on creuse une citerne filtrante, et le seul accès à la ville est barré par une porte fortifiée, la porte du Roy. En 1420, le Mont résiste à l'invasion des Anglais, mais l'abbé Jolivet fait allégeance au roi Henri V d'Angleterre. C'est le prieur Jean Gonault qui assure l'intérim. En 1425, c'est Louis d'Estouteville qui est nommé par Charles VII capitaine du Mont et améliore encore les fortifications (la barbacane du Roi). Le 17 juin 1434, nouvel assaut des Anglais mené par Lord Scales, qui se solde encore par un échec, les assaillants abandonnant deux de leurs bombardes, que l'on peut voir à l'entrée de la ville. C'est Louis d'Estouteville, en 1441, qui aurait bâti la tour Boucle. Cette tour, d'un genre nouveau, capable de résister à l'artillerie, était équipée de batteries couvertes suffisamment aérées.

Renaissance et époque moderne

Sur la rive sud du rocher, la tour Gabriel en arrière-plan à gauche renforce la caserne et l'avancée des Fanils. Au centre, la porte de l'Avancée, la tour du Roy et la tour de l'Arcade (qui a conservé sa toiture conique ancienne), à l'est la tour Béatrix ou de la Liberté.

Sur la rive sud du rocher, la tour Gabriel en arrière-plan à gauche renforce la caserne et l'avancée des Fanils. Au centre, la porte de l'Avancée, la tour du Roy et la tour de l'Arcade (qui a conservé sa toiture conique ancienne), à l'est la tour Béatrix ou de la Liberté.

En 1534, Gabriel du Puy, gouverneur militaire du Mont pour le roi François Ier y apporte encore quelques améliorations : éperon de la tour Boucle, porte de l'Avancée, tour Gabriel (du prénom de son concepteur et non de l'Archange). En 1577, des huguenots déguisés en pèlerins tenteront de s'emparer du Mont ; les habitants les chasseront. Le Mont est inspecté en 1691 par Vauban. En 1731, Louis XV prend possession du Mont, restaure les remparts et transforme en prison d'État, l'abbaye, fonction qu'elle assurera jusqu'au Second Empire. En 1830, la forteresse est transformée en prison politique après les émeutes de Juillet. En 1862, Napoléon III classe le Mont.

Le rocher, au fil du Couesnon

« Le Couesnon dans sa folie a mis le Mont en Normandie. Et quand le Couesnon retrouvera sa raison, le Mont redeviendra breton »,. Ce proverbe breton sous-entendant que l'appartenance du Mont dépendrait des divagations du fleuve s'avère sans fondement, le Mont-Saint-Michel étant déjà rattaché à la Normandie (en 933) quand le Couesnon n'était pas encore considéré comme frontière.

Le Mont-Saint-Michel aurait donc été breton de 867 à 933, de manière géopolitique, mais sans n'avoir jamais été intégré à l'archidiocèse de Dol. Il reste donc, à cette période, dépendant du diocèse d'Avranches (lui-même dépendant de la Province ecclésiastique de Rouen),.

De même, la fondation d'un collège de chanoine par l'évêque d'Avranches dès le VIIe siècle, le choix de saint Michel comme saint protecteur de l'empire par Charlemagne, puis les donations de Rollon pour restaurer la collégiale et enfin sa conversion en abbaye bénédictine en 966 par une communauté de moines issue des abbayes de Saint-Wandrille, de Jumièges et de Saint-Taurin d'Évreux, toutes situées en Normandie, indiquent clairement l'appartenance permanente du Mont à la sphère d'influence de l'église franque puis normande, distinctes de l'église bretonne, ce qui rend la question de la localisation géographique exacte plutôt secondaire.

La limite officielle entre la Bretagne et la Normandie est désormais fixée indépendamment de la localisation d'un cours d'eau, à 4 km à l’ouest du rocher.

Il faut noter que l'hypothèse d'une divagation importante du Couesnon est parfaitement cohérente et vraisemblable, tant les lits des cours d'eau pouvaient varier, en l'absence de toute canalisation – et parfois de plusieurs dizaines de kilomètres. Le fait que l’embouchure du Couesnon se trouvait à 6 km du rocher au XVIIIe siècle n'apporte aucune information sur sa position au fil des siècles précédents – la topographie rend même inévitable qu'il ait bougé régulièrement. En revanche, aucun texte n'atteste qu'il ait basculé d'un côté du mont Saint-Michel à l'autre.

Le temps des pèlerinages

Le pèlerinage du mont Saint-Michel est attesté au IXe siècle et il est vraisemblable que les miquelots trouvent à cette époque le gîte et le couvert dans l'une des auberges du village, apparues pour les accueillir au pied du mont. Le village s'est ainsi développé à l’ombre de son abbaye médiévale, grandissant au tournant de l'an mil grâce à la protection des abbés bénédictins.

L’économie du Mont est tributaire, depuis douze siècles, des nombreux pèlerinages, notamment jusqu’à la Révolution française. On vient de toute l’Europe du Nord en pèlerinage à l’abbaye : depuis l’Angleterre, la France, notamment du nord et de l’ouest.

Le mont Saint-Michel sur une carte de 1758.

Le mont Saint-Michel sur une carte de 1758.

C’est sous l’épiscopat de Mgr Abel-Anastase Germain qu’ont lieu le 3 juillet 1877, les fêtes grandioses du couronnement de saint Michel en présence d’un cardinal, de huit évêques, d’un millier de prêtres et d’une foule innombrable. Ce jour-là, alors que le canon tonne et que joue une musique militaire, l’évêque manque perdre la vie : en effet, juché au sommet d’une échelle pour couronner la tête de l’Archange, Mgr Germain est sur le point de perdre l’équilibre et de tomber dans le vide.

Le temps du tourisme

Vue du Mont St Michel, gravure de Thomas Drake, 1856, Album vendéen.

Vue du Mont St Michel, gravure de Thomas Drake, 1856, Album vendéen.

Un chemin de fer fut aménagé dès le début du XXe siècle pour desservir le mont.

Un chemin de fer fut aménagé dès le début du XXe siècle pour desservir le mont.

Déjà depuis le XIXe siècle, les auteurs et peintres romantiques venaient au mont, pour son charme unique et ses qualités pittoresques, tel Guy de Maupassant. À la fin du siècle, plusieurs hôtels sont établis au Mont. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, la mutation du site en un lieu de visite de rang mondial a fait de la petite commune normande l’une des premières destinations touristiques de France.

La fréquentation du site et de l'abbaye est concentrée dans le temps. Elle est la plus forte au cours de la période estivale et de certains week-ends printaniers qui concentrent le tiers des visiteurs du Mont-Saint-Michel, avec une moyenne journalière approchant les 12 000 visiteurs et des pics dépassant les 16 000 visiteurs par jour, avec un flux de visiteurs de moins en moins dense au fur et à mesure de l'ascension vers l'abbaye (un tiers seulement montant jusqu’à l’abbaye). Le temps moyen de visite est de deux à trois heures. « Au cours d’une journée, c’est entre 11 h et 16 h que la densité de visiteurs sur le site est la plus forte ».

Le Mont connaît un déclin de fréquentation depuis le début du XXIe siècle, passant de 3,5 millions de visiteurs à 2,2 millions en 2013. Le site pâtit en effet des nouvelles conditions de desserte de la presqu’île et de la mauvaise réputation du Mont-Saint-Michel qui fait payer cher des prestations médiocres.

Depuis le 22 juillet 2014, les visiteurs peuvent se rendre au Mont par les nouveaux ouvrages d'accès créés par l'architecte Dietmar Feichtinger qui a remporté le concours du projet Saint-Michel. Une nouvelle digue et une passerelle sur pilotis laissant passer l'eau en dessous desservent désormais l'île. Cependant, le déclin touristique se poursuit, en raison notamment de la hausse des tarifs de stationnement, de la traversée à pied qui prend 50 minutes ou des navettes qui n’effectuent qu’une partie du parcours.

- Le Mont en 1900.

- Le Mont en 2004.

- Le Mont en 2014 avec la nouvelle jetée.

- Marées du siècle en mars 2015.

- Le Mont-Saint-Michel vu de la passerelle.

Politique et administration

Administration municipale

Le conseil municipal est composé de sept membres dont le maire et deux adjoints.

Liste des maires

| Période | Identité | Étiquette | Qualité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Maires avant 1971

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| mars 1971 | mars 1983 | Julien Nicolle | Hôtelier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| mars 1983 | mars 2001 | Éric Vannier (d) | DVD | PDG du groupe Mère Poulard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| mars 2001 | mars 2008 | Patrick Gaulois | UMP | Hôtelier-restaurateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| mars 2008 | mars 2014 | Éric Vannier (d) | DVD | PDG du groupe Mère Poulard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| mars 2014 | mai 2020 | Yan Galton (d) | DVD | Restaurateur retraité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| mai 2020 | En cours | Jacques Bono (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Jumelage

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006.

En 2021, la commune comptait 25 habitants, en diminution de 24,24 % par rapport à 2015 (Manche : −0,76 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

Au Moyen Âge, 300 à 400 personnes vivaient au Mont. La population est tombée à 234 en 1800 avant que l'abbaye devienne une centrale pénitentiaire en 1810. La prison ferme en 1863 et la population, revenue aux valeurs antérieures, décline depuis, l'inconfort des maisons du Rocher (exiguës, humides car construites à même la roche qui suinte en permanence, et non accessibles en voiture) incitant les habitants à s'installer dans des maisons plus agréables dans la baie. Parmi les 44 Montois dénombrés en 2013, 20 habitent dans les polders, 24 intra-muros (une famille avec deux enfants, une commerçante, l'administrateur du monument, deux pompiers, un agent de sécurité, cinq moines, sept moniales et trois prêtres).

| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 234 | 234 | 282 | 904 | 390 | 385 | 1 082 | 1 100 | 1 182 |

| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 153 | 1 056 | 203 | 193 | 184 | 209 | 211 | 199 | 230 |

| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 235 | 238 | 232 | 230 | 247 | 250 | 231 | 186 | 268 |

| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 132 | 105 | 114 | 80 | 72 | 46 | 41 | 43 | 30 |

| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |

(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2006.) Histogramme de l'évolution démographique

| 1956-1962 | 1962-1968 | 1968-1975 | 1975-1982 | 1982-1990 | 1990-1999 |

|---|---|---|---|---|---|

| xx | 13 | 16 | 8 | 6 | 4 |

| 1956-1962 | 1962-1968 | 1968-1975 | 1975-1982 | 1982-1990 | 1990-1999 |

|---|---|---|---|---|---|

| xx | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 |

La commune accueille jusqu’à 20 000 visiteurs par jour pendant la saison estivale.

Manifestations culturelles et festivités

Concerts et expositions à l'abbayeSoucieux de redonner un rayonnement culturel au Mont, le Centre des monuments nationaux organise depuis 2010 une série de concerts de prestige à l'abbaye entre mai et septembre. Ainsi ont été invités Jordi Saval, Hespèrion XXI, le chœur accentus, Laurence Equilbey, le Concert spirituel, Hervé Niquet, Anne Queffélec, Jean-Guihen Queyras, l'Orchestre de Basse-Normandie, l'Orchestre de la Garde républicaine, les organistes Vincent Warnier, Didier Hennuyer et Thierry Escaich…

À cette occasion, la restauration de l'orgue est achevée en 2012.

Des expositions sont proposées chaque année par le CMN, dont une exposition Arnulf Rainer en 2012.

Festival « 13 siècles entre ciel et mer »Lors de l'élaboration des festivités du 13e centenaire de la fondation du mont, le diocèse de Coutances et Avranches et l'association Robert-de-Torigni décidèrent, entre autres, de créer un festival d'Art chrétien pour « sensibiliser le visiteur au côté spirituel du Mont-Saint-Michel ». Celui-ci aurait lieu en juillet 2008 et concorderait avec les Journées mondiales de la jeunesse 2008 organisées à Sydney.

C'est ainsi, que durant ce mois de juillet, avec l'aide des Fraternités monastiques de Jérusalem du Mont-Saint-Michel, deux semaines de festival ont été proposées, composées d'une semaine de concerts et d'animations variées (classique, gospel…) et une autre d'exposition (calligraphie, reliure, dessin). De plus, des célébrations, veillées et autres festivités ont eu lieu, en relation avec les JMJ de Sydney. Après cette édition fondatrice, le festival a été pérennisé, se déroulant durant une semaine chaque été.

Économie

Le Mont-Saint-Michel a longtemps « appartenu » à quelques familles, qui se partageaient les commerces de la commune, et se succédaient à l’administration du village. Le tourisme est en effet la principale, et même quasi unique source de revenus de la commune malgré l'agriculture sur les polders. On compte une cinquantaine de commerces pour 2,5 millions de touristes, alors que seulement 25 personnes dorment chaque soir sur le mont (moines inclus) hormis dans les hôtels. Aujourd'hui encore, une dizaine de familles se partagent les principaux établissements de la commune :

- Éric Vannier, propriétaire du groupe de la Mère Poulard (détenant la moitié des restaurants, commerces et hôtels de la commune intra- et extra-muros, ainsi que trois musées) ;

- Patrick Gaulois, ancien édile, hôtelier et restaurateur intra-muros (et à Saint-Malo) ;

- plusieurs familles montoises qui contrôlent la Sodetour (cinq hôtels, un supermarché et des commerces tous extra-muros, dont le Mercure La Caserne qui bénéficie de l'afflux des touristes dans le cadre du Projet Saint-Michel et est surnommé « Las Vegas pour ses enseignes tape-à-l’œil »).

Le Mont-Saint-Michel est dénommé « commune touristique » depuis août 2009.

Comme d'autres lieux pouvant nécessiter une régulation des flux touristiques, le site est victime de son succès et de surtourisme. À l'été 2019, les policiers ont dû désengorger les 25 000 personnes par jour, amenant Yan Galton, maire de la commune, à souhaiter « rendre touristique la baie » et pas seulement le site. Pour Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du monde et président de l'office de tourisme de Paris, c'est « l’un des pires exemples de la France » et « une bonne solution » est d'aller à Cancale pour le regarder de loin". Jacques Bono, maire suivant, a maintenu cette politique en estimant que Le Mont-Saint-Michel doit rester « une commune, avec la liberté de circulation » et a souligné que les touristes viennent souvent de très loin sans avoir réservé.

Culture locale et patrimoine

L'entrée du Mont et la cour de l'Avancée avec ses panneaux informatifs placardés sur la muraille.

L'entrée du Mont et la cour de l'Avancée avec ses panneaux informatifs placardés sur la muraille.

Bombardes anglaises posées sur affût, avec leurs boulets en pierre de 160 livres.

Bombardes anglaises posées sur affût, avec leurs boulets en pierre de 160 livres.

Porte du lion.

Porte du lion.

Cour du Boulevard avec à gauche le restaurant de la Mère Poulard et au fond la porte du Roi.

Cour du Boulevard avec à gauche le restaurant de la Mère Poulard et au fond la porte du Roi.

Chemin de ronde.

Chemin de ronde.

Châtelet d'entrée de l'abbaye.

Châtelet d'entrée de l'abbaye.

Monuments et lieux touristiques

Article détaillé : Liste des monuments historiques du Mont-Saint-Michel.On pénètre dans la citadelle par trois portes successives :

- celles de l'Avancée qui ouvre sur les grèves et la mer. Elle débouche sur la cour de l'Avancée et est constituée d'une porte charretière et d'une porte piétonne. Les pèlerins qui l'empruntaient étaient contrôlés par les gardes puis pouvaient se désaltérer, à l'angle de l'escalier de la cour, dans la fontaine d'eau potable dont la vasque affecte la forme d'une coquille Saint-Jacques. La cour de l'Avancée qui forme un espace triangulaire (tracé qui la dissimule aux coups tirés depuis la voie d'accès), est aménagée en 1530 par le lieutenant Gabriel du Puy. Défendue par un chemin de ronde surélevé et par une tour en demi-lune flanquant les ouvertures de la cour suivante, cette cour protégeait les abords de la cour du Boulevard. L'escalier mène à l'ancien corps de garde aux bourgeois, construction en granite couverte en essentes, qui abrite désormais l'office du tourisme du Mont-Saint-Michel. Cette cour expose deux bombardes, appelées les « michelettes », longues respectivement de 3,64 et 3,53 m, de 0,48 et 0,38 m de diamètre intérieur, et pesant 2,5 tonnes, lançant des projectiles de 75 à 150 kilogrammes. Ces deux pièces d'artillerie sont fabriquées au moyen de douves en fer plat cerclées au feu par des colliers également en fer, solidement frettées. La tradition montoise rapporte que ces canons ont été abandonnés par les troupes de Thomas de Scales le 17 juin 1434 lors de la guerre de Cent Ans et ont été rapatriés intra-muros comme trophée par les habitants du Mont qui en ont fait le symbole de leur indépendance ;

- au fond de la cour, la porte du lion (référence à cet animal gravé sur un écusson aux armes de l'abbé Robert Jollivet) ouvre sur la cour du Boulevard construite en 1430 par Louis d'Estouteville, capitaine du Mont-Saint-Michel (1424-1433) et gouverneur de Normandie. Cette cour exiguë est occupée par des constructions modernes du XIXe siècle, dont le restaurant de la Mère Poulard et l'hôtel les Terrasses Poulard, propriétés du groupe Mère Poulard, groupe industriel et hôtelier qui possède près de la moitié des hôtels et restaurants du mont ;

- unique entrée du village à l'origine, la porte du Roi est construite vers 1415-1420 par Louis d'Estouteville. Elle est protégée dix ans plus tard par une barbacane appelée désormais cour du Boulevard. Dotée d'une herse, elle est précédée par un pont-levis reconstitué en 1992 par l'architecte Pierre-André Lablaude et par un fossé empli d'eau les jours de grande marée. Au-dessus de cette porte se trouve le logis du Roi, appartement à deux étages qui servait de logement à l'officier représentant le pouvoir royal et chargé par le souverain de garder l'entrée du village. Ce logement abrite aujourd'hui la mairie montoise. Le cadre rectangulaire situé au-dessus de la porte charretière était autrefois décoré par un relief aujourd'hui estompé. Il représentait les armoiries du roi, de l'abbaye et de la ville : deux anges supportant le blason royal à trois fleurs de lys surmonté de la couronne royale, au-dessous deux lignes de coquilles posées deux à deux (rappel du Mont, vassal du roi de France) et pour support deux poissons posés en doubles fasces ondées (évocation des vaguelettes lors des marées).

Le visiteur accède ensuite de plain-pied dans la Grand-Rue du village, voie étroite longue seulement de 200 mètres qui monte vers l'abbaye en serpentant entre deux rangées de restaurants, d'hôtels et de boutiques proposant de la bimbeloterie religieuse et de nombreux objets souvenir fabriqués en Chine, ce qui leur vaut d'être désignés comme les « marchands du Temple, ». L'explosion du tourisme de masse dans les années 1960 a en effet conduit les Montois à faire de cette voie la rue commerçante la plus rentable de France au mètre carré en transformant leurs maisons en commerces dont les devantures et l'architecture renvoient à un imaginaire médiéval et historique reconstruit et réinterprété : le lieu touristique qui attire 2,5 à 3,5 millions de visiteurs par an est devenu une source de profits juteux et convoités à l'origine d'une rivalité commerciale et d'une bataille judiciaire entre les maires Patrick Gaulois et Éric Vannier qui ont tous deux des intérêts commerciaux importants sur le mont,. Elle n'en reste pas moins la principale artère du bourg bondée de touristes les jours d'affluence, ce qui rend la montée vers l'abbaye pénible. Selon le journaliste Lomig Guillo, « c'est le chemin le plus balisé, emprunté par la majorité des visiteurs ; pourtant, il n'a que peu d'intérêt. Les maisons qui bordent la rue accueillent toutes des magasins de souvenirs, hôtels ou restaurants et sont des reconstitutions plus ou moins récentes de demeures du Moyen Âge… Les rabatteurs du musée maritime, puis ceux du musée historique, incitent les touristes en route vers l'abbaye à visiter ces établissements privés : il vaut mieux les éviter, leur entrée est chère et l'intérêt médiocre ». Les maisons de la Grand-Rue datent pour la plupart de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle (maison de l'Arcade en encorbellement, maison de l'Artichaut, hôtel Saint-Pierre, pastiche de la famille Picquerel-Poulard construit en 1987 en face de l'hôtellerie de La Licorne, logis de Tiphaine Raguenel (1366) épouse de Bertrand du Guesclin qui abrite le quatrième musée privé du mont et qui appartient toujours aux descendants du connétable). Près de cette maison, on peut voir une porte romane, dernier vestige du couvent Sainte-Catherine. L'auberge du Mouton Blanc avec sa façade recouverte d'essentes de bois est l'une des quelques maisons qui remontent au Moyen Âge. La montée finale vers la porte de l'abbaye se réalise par le grand degré (escalier) extérieur. Large de 4 mètres, il était barré à mi-rampe par une porte pivotante, gardée par un veilleur installé dans un renfoncement visible à gauche. Les Montois appellent cet escalier le Monteux. L'entrée dans l'abbaye se fait par la « Belle Chaise », à la fois porterie et corps de garde où l'abbé rendait la justice et qui fut construite par l'abbé Richard Turstin de 1236 à 1264.

Le chemin de ronde des remparts, percés de mâchicoulis, et flanqués de sept tours, offre de nombreux points de vue sur la baie, à perte de vue, mais aussi sur les maisons du bourg. Les îlots d'habitations sont composés de deux types de constructions, des maisons en pan de bois et en pierre mais la colorisation des façades ne permet pas toujours de les différencier. Les tours sont successivement et de bas en haut celles de : tour du roi, près de l'entrée ; tour de l'Arcade ; tour de la Liberté ; tour Basse (réduite au XVIe siècle afin d'offrir une esplanade pour l'artillerie) ; tour Cholet ; tour Boucle et son gros bastion et sa poterne du Trou du Chat (inaccessible de nos jours) et enfin la tour du Nord.

Un petit escalier rejoint sur la droite la cour de la barbacane crénelée conçue à la fin du XIVe siècle durant l'abbatiat de l'abbé Pierre Le Roy. Dotée de postes de surveillance percés de meurtrières, elle protégeait le châtelet d'entrée de l'abbaye constitué de deux tours rondes posées en encorbellement, supportées par des culs-de-lampe pyramidaux moulurés. La cour est dominée par le pignon oriental de la Merveille et par la silhouette fuselée de la tour des Corbins qui la flanque. Sous l'arc surbaissé de l'entrée, s'engage un escalier très raide qui se perd dans l'ombre de la voûte, ce qui lui vaut d'être appelé « le Gouffre ». Il conduit à la salle des Gardes, véritable entrée de l'abbaye.

À l'ouest, la seconde entrée du Mont, avec l'ensemble fortifié des Fanils se compose de la porte et ravelin des Fanils (1530), tour des Fanils et échauguette de la Pilette (XIIIe siècle) et la tour Gabriel (1530), autrefois surmontée d'un moulin.

Soixante-et-un immeubles situés sur l'îlot sont protégés au titre des monuments historiques, par plusieurs campagnes de protection, réalisées notamment en 1928 et 1934.

L'abbaye et le Centre des monuments nationaux

L’abbaye, les remparts et certains immeubles, dont le bâtiment dit les Fanils, sont propriétés de l’État et gérés par le Centre des monuments nationaux, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de la Culture. En 2011, l'abbaye a reçu 1 335 000 visiteurs. Elle est le second monument national le plus visité, après Notre-Dame de Paris (la tour Eiffel et le château de Versailles n'étant pas gérés par le CMN).

Présence religieuse

Depuis 2001, les Fraternités monastiques de Jérusalem assurent une présence religieuse toute l'année. Ils remplacent les moines bénédictins, réinstallés au mont depuis 1966. Depuis 2008, frère Théophane est le prieur des fraternités, présentes au mont avec onze religieux, cinq frères et six sœurs.

Ainsi, chaque jour, la communauté se retrouve pour les offices dans l’abbatiale ou dans la crypte Notre-Dame des Trente Cierges, rendant ainsi à l’édifice sa destination originelle, pour prier et chanter la gloire de Dieu. Visiteurs et pèlerins viennent assister aux célébrations liturgiques. Le « Logis Saint-Abraham », permet, depuis octobre 2012, d'héberger des pèlerins retraitants au sein des fraternités. Les religieux sont les locataires du Centre des monuments nationaux et n'interviennent pas dans la gestion de l'abbaye.

Depuis 2021, les fraternités travaillent ensemble avec des prêtres de la communauté Saint-Martin,, appelés par l'évêque de Coutances, Laurent Le Boulc'h, pour desservir le sanctuaire du mont et le prieuré d’Ardevon,,. Pierre Doat y exerce la charge de recteur du sanctuaire et est assisté de deux autres membres de la communauté pour subvenir aux besoins des paroisses avoisinantes de Pontorson et de Saint-James,. Il succède à Maurice Franc.

Économie

Non loin du Mont, le diocèse de Coutances et Avranches a fait, depuis 2015, du prieuré d'Ardevon un lieu d'accueil supplémentaire pour les pèlerins et autres visiteurs.

Héraldique

|

Les armes de la commune du Mont-Saint-Michel se blasonnent ainsi : |

|

|

Le blason de l'abbaye du Mont-Saint-Michel (de sable à 10 coquilles d'argent et chef de France) est souvent abusivement attribué à la commune. |

Personnalités liées à la commune

- Aubert d'Avranches (né vers 660, mort en 725), évêque d'Avranches et ermite sur le Mont-Tombe. Saint Michel lui apparut trois fois pour lui commander d'édifier une chapelle.

- Robert de Thorigny (v. 1110-1186), célèbre abbé du mont.

- Guillaume de Saint Pair (fl. au XIIe siècle), moine de l’abbaye auteur du Roman du Mont-Saint-Michel.

- Louis d'Estouteville (av. 1400-1464), capitaine du Mont-Saint-Michel.

- Louis XI qui y constitua en 1469 l'ordre de Saint-Michel.

- Anne de Joyeuse (1560-1587), gouverneur du Mont, favori de Henri III.

- Jean-Baptiste Le Carpentier (Helleville, 1759 - Le Mont, 1829), conventionnel, mort prisonnier au Mont.

- Le duc de Chartres (futur Louis-Philippe Ier) (1773-1850), venu démolir la « cage de fer ».

- Mathurin Bruneau (1784-1822), sabotier, escroc et faux Louis XVII, prisonnier au mont en 1821-1822.

- Louis Auguste Blanqui (1805-1881), prisonnier politique au Mont.

- Armand Barbès (1809-1870), prisonnier politique au Mont.

- Monseigneur Jean-Pierre Bravard (1811-1876), sacré évêque de Coutances le 28 octobre 1862, il démissionne le 27 novembre 1875 pour s'éteindre moins d'un an plus tard ; il est le restaurateur de l’abbaye.

- Édouard Corroyer (1835-1904), architecte, restaurateur du Mont en 1878, et qui amena sur le rocher sa femme de chambre, Anne Boutiaut, la futur mère Poulard.

- Henri Voisin (1861-1945), né à Saint-Mandé (Val-de-Marne) le 6 août 1861, mort en Indre-et-Loire le 4 décembre 1945 est une personnalité artistique de la Manche, illustrateur et graveur ; il consacre à la Merveille pas moins de trois cents gravures à l’eau-forte. En outre, il écrit plusieurs livres et brochures et en illustre de nombreux autres. Conjointement à cette activité artistique intense, Henri Voisin, désireux d’assurer la sauvegarde du Mont, fonde, le 27 décembre 1911, avec l’aide de Paul Deschanel, l’association « les Amis du Mont-Saint-Michel » dont il est le secrétaire général durant vingt-sept ans. Selon David Nicolas, « de 1912 à 1938, chaque année, il a réalisé et remis une gravure grand format à chacun des membres de l'association qui ont ainsi pu se constituer une superbe collection de vingt-sept gravures différentes ». En 1938, il est fait chevalier de la Légion d'honneur pour son action en faveur du Mont-Saint-Michel.

- La mère Poulard (1851-1931), restauratrice (voir ci-dessous).

- Émile Couillard (1880-1951), écrivain, historien du Mont et abbé du Mont-Saint-Michel.

- Yves-Marie Froidevaux (1907-1983), architecte et restaurateur du Mont-Saint-Michel.

Gastronomie locale

Le mont Saint-Michel se situe à l’embouchure du Couesnon. Côté terre, des aménagements de digues déjà anciens ont permis jusqu’à aujourd’hui de gagner sur la mer des terrains consacrés à l’agriculture et à l’élevage (dont celui des ovins, qualifiés de moutons de pré-salé). Le mouton ou l’agneau de pré-salé est ainsi une spécialité locale, à déguster de préférence grillé au feu de bois.

Une grande activité médiatique, à laquelle a participé de facto le dessinateur Christophe avec sa famille Fenouillard entoure la préparation de l’omelette de la mère Poulard, cette Bourguignonne née à Nevers arrivée à vingt-et-un ans en Normandie (du nom du restaurant situé dans le village et réputé pour cette spécialité). Celle-ci est faite d’œufs et de crème fraîche, abondamment battus en neige dans une bassine de cuivre avec un long fouet sur un rythme spécial que peuvent entendre les passants avant d’être cuite dans une poêle de cuivre sur un feu de bois.

Manifestations sportives

- Le marathon de la baie du Mont-Saint-Michel relie depuis 1998 Cancale au mont.

- Le Mont-Saint-Michel a accueilli deux arrivées du Tour de France. Le grand départ 2016 y a été donné.

| Édition | Étape | Kilométrage | Vainqueur de l'étape |

|---|---|---|---|

| 1990 | 4e étape (Nantes - Le Mont-Saint-Michel) | 203 | |

| 2013 | 11e étape (Avranches - Le Mont-Saint-Michel) | 33 |

- Le 24 mai 2022, le funambule Nathan Paulin réalise une traversée de 2 200 m sur une slackline d'une grue à hauteur du barrage du Couesnon jusqu'à l'abbaye.

- Les 19 et 20 avril 2023, le nageur Stéphane Krause effectue le tour du Mont-Saint-Michel à la nage lors de grandes marées.

Le Mont-Saint-Michel et les arts

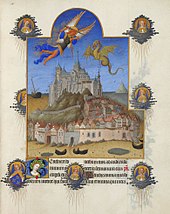

Dans la peinture La Fête de l'Archange, Les Très Riches Heures du duc de Berry, musée Condé, Chantilly, ms.65, f.195.

La Fête de l'Archange, Les Très Riches Heures du duc de Berry, musée Condé, Chantilly, ms.65, f.195.

Dès le Moyen Âge, le Mont-Saint-Michel fait l'objet de représentation, particulièrement dans des manuscrits enluminés. La représentation la plus célèbre se trouve sans doute dans les Très Riches Heures du duc de Berry, illustrant la fête de l'archange dans le livre d'heures. La miniature est attribuée à l'un des frères de Limbourg, qui l'a peinte entre 1411 et 1416. Mais on retrouve le mont représenté dans au moins sept autres livres d'heures du XVe siècle. C'est le cas notamment dans Les Très Belles Heures du duc de Berry ou heures de Bruxelles, dans une scène de fuite en Égypte (vers 1400), dans les Heures du Maréchal Boucicaut (musée Jacquemart-André) au folio 11v (vers 1405), dans les Heures Sobieski conservées au château de Windsor, (f.204v) attribué au Maître de Bedford, le Livre d'heures à l'usage de Nantes conservé à la Bodleian Library (1450-1455).

- Edward William Cooke : Mont Saint-Michel, Normandie (1831, Victoria and Albert Museum).

- John Ruskin : La Merveille (1848).

- William Stanley Haseltine : Le Mont-Saint-Michel (1868, musée des Beaux-Arts de San Francisco).

- Emmanuel Lansyer : Le cloître du Mont-Saint-Michel (1878, musée des Beaux-Arts de Quimper).

- Jean-Jacques Monanteuil : Mont-Saint-Michel (sans date, musée d'Art et d'Histoire de Lisieux).

- Paul Signac : Mont Saint-Michel, Brume et soleil (1897)

- En 1832, le roman fantastique La Fée aux miettes de l’écrivain Charles Nodier évoque les sables mouvants de la baie du Mont-Saint-Michel.

- En 1850, le roman historique de Paul Féval, La Fée des grèves, dont l’action se situe en 1450, évoque les légendes du Mont-Saint-Michel et du mont Tombelaine.

- En 1887, dans Le Horla, récit fantastique de Guy de Maupassant, le personnage principal termine son voyage thérapeutique au Mont-Saint-Michel.

- En 1890, dans Notre cœur, roman de Guy de Maupassant, les deux personnages principaux, André Mariolle et Michèle de Burne, se promènent au Mont-Saint-Michel.

- En 1967, dans son cycle des Princes d'Ambre, Roger Zelazny s'est inspiré des aménagements et particularités du Mont-Saint-Michel pour créer sa cité d'Ambre.

- En 1984, le ministère de la Culture publie le livre découpage du créateur François Rouillay, permettant de revivre les mille ans d'histoire et d'architecture du Mont-Saint-Michel, avec une préface de Françoise Chandernagor.

- En 1998, le roman Le Crâne percé d'un trou d'Évelyne Brisou-Pellen évoque le personnage principal, Garin Trousseboeuf, qui résout une mystérieuse histoire au sujet d'une très précieuse relique et d'un scribe mourant à son arrivée. L'auteur mêle dans ce livre aventure, suspens, humour et de belles pages sur la vie des moines au Mont Saint-Michel.

- En 2004, le roman La Promesse de l'ange, par Frédéric Lenoir et Violette Cabesos, est un polar archéologique dont l’action se situe principalement au Mont-Saint-Michel.

- En 2005, le thriller Le Sang du temps de Maxime Chattam se déroule au Mont-Saint-Michel en 2005 et dans l’Égypte des années 1920.

- En 2011, le roman de science-fiction L’Ère du Vent de Pierre Bameul dans lequel le Mont-Saint-Michel est devenu le siège d'un Nouveau Vatican post-apocalyptique.

- En 2014, le roman Saint-Michel, priez pour eux ! de Jean-Pierre Alaux où le conservateur Séraphin Cantarel est mandaté pour restaurer la statue de l'archange.

- En 1961, Jacques Martin fait évoluer Guy Lefranc en partie sur le rocher dans L'Ouragan de feu, deuxième volet des aventures du journaliste.

- En 1999 et 2000, Bruno Bertin publie aux Éditions P'tit Louis deux bandes dessinées jeunesse des Aventures de Vick et Vicky ayant pour cadre le Mont-Saint-Michel, sous le titre commun Les Archanges du Mont-Saint-Michel : Le Testament (tome 1) et La Malédiction (tome 2).

- En 2008, la bande dessinée Le Diable & l’Archange, texte et dessin de Guillaume Néel, couleur de Julien Gondouin, reprend une vieille légende médiévale sur la création du Mont-Saint-Michel, et se trouve agrémenté d'un livret pédagogique pour mieux comprendre le Diable et l’Archange, l’historique du Mont, la ville.

- L'Établissement scolaire de l'univers du manga Blue Exorcist, appelé « True Cross Academy », est inspiré du Mont-Saint-Michel.

- Dans le manga Rosario+Vampire II, le quartier général de l'organisation Fairy Tale est très fortement inspiré du Mont-Saint-Michel.

- En 2012, dans la série de comics américains Glory de Joe Keatinge et Ross Campbell publiée par Image Comics, l'action prend place au Mont Saint Michel.

- Gilles Chaillet fait également évoluer son héros Vasco au Mont Saint-Michel dans Le dogue de Brocéliande.

- En 1988, Le Mont Solaire, œuvre éphémère de Land Art, transforme le Mont-Saint-Michel en cadran solaire utilisant la flèche de l’abbaye durant l'équinoxe d’automne. D'une longueur de 1 125 m allant de 7 h 30 à 4 h 30 TU, il est constitué de sept chiffres romains, du IX au III, d'une vingtaine de mètres de long, ainsi que de points symbolisant les demi-heures.

- Le 28 juillet 1993, le compositeur Jean-Michel Jarre y donne un concert, spectacle ouvrant sa tournée mondiale honorant les merveilles architecturales classées au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.

- En 1996, le compositeur anglais Mike Oldfield publie l’album Voyager, dont un des titres est consacré au Mont-Saint-Michel.

- En 1998, le compositeur français Patrick Broguière publie sous le titre Mont Saint-Michel un concept album de rock progressif entièrement consacré aux légendes du Mont-Saint-Michel.

- En 1999, le musicien harpiste breton Kirjuhel publie l’album Echo of Mont-Saint-Michel.

- En 2001, le musicien anglais Aphex Twin, originaire de Cornouailles, publie l’album de musique électronique Drukqs, dont le titre Mt Saint Michel + St Michaels Mount est inspiré à la fois par le Mont-Saint-Michel et le St Michaels' Mount, situé en Cornouailles.

- En 2003, le groupe Oldelaf et Monsieur D publie la chanson Le Mont St-Michel sur l'album Chansons Cons.

- 1949 : Les eaux troubles de Henri Calef

- 1983 : Pauline à la plage d'Éric Rohmer (visible sur un court et unique plan)

- 1990 : Il y a des jours... et des lunes de Claude Lelouch

- 1991 : Le Secret de Sarah Tombelaine de Daniel Lacambre

- 1998 : Armageddon de Michael Bay

- 2003 : Le mont Saint-Michel a servi d’inspiration à l'équipe de Peter Jackson pour la cité de Minas Tirith dans le film Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi.

- 2009 : Une semaine sur deux (et la moitié des vacances scolaires) d'Ivan Calbérac

- 2010 : L'équipe artistique des studios Disney s'est inspirée du Mont-Saint-Michel pour réaliser le royaume de Raiponce

- 2013 : À la merveille de Terrence Malick

- 2016 : Tout pour être heureux de Cyril Gelblat – scène de pré-générique (source : générique).

- Dès 1930, la poste a émis un timbre de 5 francs brun.

- En 1966, nouveau timbre de 25 centimes, noir, vert et rouge sur paille est émis à l'occasion du millénaire du Mont-Saint-Michel.

- En 1998, nouveau timbre de 3 francs, multicolore. Ce timbre sera élu plus beau timbre de l'année.

- En 2006, la poste dans une émission commune avec les Nations unies de Genève émet deux timbres dont l'un est le Mont-Saint-Michel et son abbaye (Manche) dont la valeur est de 90 centimes d'euro. Le thème était : Monuments. Patrimoine mondial.

- Une mission de Sniper Elite 5 (2022) se passe dans un village nommé Beaumont-Saint-Denis, largement inspiré du mont Saint-Michel.

- Le mont Saint-Michel est représenté à l'époque de la Renaissance dans Assassin's Creed Brotherhood (2010), jeu vidéo édité par Ubisoft Montréal. La ville est en effet proposée comme terrain de jeu (« carte ») pour des parties multijoueurs dans le premier contenu téléchargeable sorti en décembre 2010,.

- Le mont Saint-Michel est représenté à l'époque contemporaine dans le jeu vidéo Onimusha 3: Demon Siege (2004) édité par Capcom.

- Le mont Saint-Michel est représenté à l'époque de la Renaissance dans un jeu pour 3DS, Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance (2012), jeu vidéo créé par Square Enix et Disney Interactive Studios.

- Le mont est présent dans le jeu Civilization VI en tant que merveille constructible.

- Le mont sert de décors à la pochette du jeu Castlevania : Symphony of the Night.

- Le mont est à l'honneur dans un jeu sur Phillips CD-I intitulé L'Ange et le Démon. Le jeu est constitué de nombreuses prises de vue intérieures du mont et quelques aériennes. Le joueur doit trouver des objets afin de réveiller l'archange Saint-Michel afin qu'il puisse empêcher le Démon de détruire le monde.

- Dans Pokémon X et Y, la tour Maîtrise, un lieu de la région de Kalos, est inspirée du mont Saint-Michel.

Selon certains sites ésotériques, le Mont-Saint-Michel est situé sur un axe qui relie différents lieux dédiés à Saint Michel en Europe, en partant de l'ancien monastère consacré à Saint Michel, sur l'île Great Skelling en Irlande, puis par St Michael's Mount en Cornouailles, jusqu'au Monte Gargano dans les Pouilles italiennes, l'île de Délos en Grèce, et la Lydie où Saint Georges aurait tué le dragon. Un autre mont est surmonté par l'abbaye Saint-Michel-de-la-Cluse en val de Suse.

Notes et références

Notes

- Le trait d'union et le m majuscule permettent de différencier le nom du mont lui-même et celui de la commune : « mont Saint-Michel » pour le rocher insulaire ; « Le Mont-Saint-Michel » pour la commune. Les éléments propres à l’abbaye, son histoire et son architecture se trouvent à l’article abbaye du Mont-Saint-Michel.

- Les personnes visitant la Merveille de l'abbaye sur le Mont ne forment qu'une petite moitié des visiteurs du Mont. En comptant tous les visiteurs qui accèdent au rocher, le site remonte dans les classements nationaux, et notamment dans les statistiques de fréquentation touristique en France de Wikipédia.

- Population municipale légale en 2024.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le 14 novembre 2020 en comité interministériel des ruralités.

- Les constructions vont se poursuivre jusqu'en 1164.

- Quinze ans plus tard, Robert sera dépouillé de tout son duché.

- Il n'en subsiste que la tour du Nord et les courtines qui la flanquent.

- Dans le cadre de la guerre de Cent Ans, le mont Saint-Michel sera la seule place normande que les Anglais ne pourront prendre.

- Où le cardinal Guillaume d'Estouteville en 1480.

- Cette tour est un bastion circulaire pourvu de trois chambres de tirs superposées. En 1627, les moines installent sur la terrasse de la tour un moulin à vent pour moudre le blé prélevé sur les paysans de la seigneurie sous forme de dîme, avant son stockage dans les Fanils (il est aujourd'hui dépourvu de ses ailes). L'échauguette établie sur le parapet et restaurée au XIXe siècle devient le « phare du bout du Mont » : pendant des décennies, son feu fixe indique le rocher pour les navires mais aussi l'entrée du canal du Couesnon pour les petites embarcations.

- Les Fanils (du latin fœnum , « foin ») sont les magasins servant de fourrage et de stockage de vivres, édifiés au XIVe siècle et dont il ne reste que des vestiges. Ils sont remplacés par la Caserne, élevée en 1828 à l'usage des troupes préposées à la garde de la prison centrale, puis en 1865 par un orphelinat à l'initiative de l'évêque de Coutances. Le soubassement circulaire de l'ancienne tour des Fanils (appelée par corruption Tour Stéphanie) est toujours visible entre le bâtiment de la caserne et l'Avancée des Fanils (cour trapézoïdale munie de trois canonnières, fortifiée au XVIe siècle). Aujourd'hui, le bâtiment abrite le poste de gendarmerie. Le chemin de ronde des Fanils, qui serpente par l'ouest de l'îlot, est l'itinéraire le plus tranquille pour rejoindre l'abbaye par les hauts du bourg.

- La nouvelle maquette de l'abbaye-forteresse rejoindra en 1701, la collection des plans-reliefs.

- « Il est admis dans le langage populaire que le Couesnon sépare les deux provinces de Normandie et de Bretagne. La limite se trouve en réalité plus à l'ouest aujourd'hui, sur un ancien cours de la rivière ».

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2024, millésimée 2021, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2023, date de référence statistique : 1er janvier 2021.

- Cette zone commerciale « abrite la majorité des hôtels de la zone. Des établissements qui jouent sur l’ambiguïté de leur emplacement pour attirer les voyageurs. Taper « Mont-Saint-Michel » sur Booking ou Expedia ne vous garantit ainsi pas de dormir sur le rocher : les trois quarts des 580 chambres disponibles se trouvent sur le continent. Mais la combine leur permet d’afficher un taux de remplissage de 70%, dix mois par an) ».

- Ces deux baies étaient autrefois fermées par des vantaux basculants (portes dites « à bavole »). Les porte basculantes pivotaient autour d'une poutre horizontale dont une reconstituée au-dessus de la porte charretière rappelle cette fonction.

- Ces bombardes sont restaurées au laboratoire Arc'Antique de Nantes en 2017. Depuis 2013, l'une d'entre elles, brisée en trois, n'était plus exposée à l'entrée du Mont-Saint-Michel.

- Selon Olivier Mignon, guide-conférencier au Mont-Saint-Michel, cette désignation relève du « mépris » car ces commerces « assurent un vrai service d'accueil du visiteur et lui permettent de se détendre, de se restaurer et de se souvenir de son passage ».

- D'autres ruelles et escaliers permettent d'accéder à l'abbaye en évitant cette foule, par exemple le chemin de ronde des remparts ou la venelle des cocus, face à l'entrée de l'hôtel La Croix Blanche, qui permet de rejoindre le petit cimetière du village. Cet odonyme des cocus se réfère au folklore local qui veut que les couples illégitimes venaient s'embrasser dans ce lieu discret, ou qu'un homme infidèle ne peut traverser cette voie étroite.

- Sa façade est en encorbellement mais sa tourelle repose sur le sol. Les pans de bois sont représentés avec des croix de Saint-André et non de simples décharges.

- Nom dû à sa caractéristique architecturale, les corbeaux.

Cartes

- IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le 16 juillet 2023).

Références

- « La fréquentation dans les sites et lieux de visite de Normandie », sur ctn.pro-normandie-tourisme.com, Comité du tourisme de Normandie, 2014.

- Pierre Le Hir, « Le Mont-Saint-Michel rendu à l’eau », dans Le Monde du 29-07-2007, .

- Observatoire de la fréquentation du Mont-Saint-Michel : « chiffres 2018 ».

- Notice no PA00110460, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Liste des monuments historiques sur la commune du Mont-Saint-Michel, Base Mérimée, Ministère de la Culture.

- UNESCO Centre du patrimoine mondial, « Mont-Saint-Michel et sa baie », sur UNESCO Centre du patrimoine mondial (consulté le 18 mars 2023).

- « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France », sur UNESCO Centre du patrimoine mondial (consulté le 30 juin 2020).

- « Village Patrimoine : un label national attribué à 59 communes de Normandie et des Hauts-de-France », sur actu.fr, 26 octobre 2023 (consulté le 3 novembre 2023).

- Étienne Dupont, Les Légendes du Mont-Saint-Michel : historiettes et anecdotes sur l'abbaye et les prisons, Éditions Notre-Dame, 1969, p. 205.

- Notice explicative, Carte géol. France (1/50 000), feuille Baie du mont-Saint-Michel (208) par A. L'Homer, S. Courbouleix, M. Beurrier, C. Bonnot-Courtois, B. Caline, A. Ehrhold, J.P. Lautridou, J. Le Rhun, Y. Siméon, Y Thomas, M. Villey, éditions du BRGM, 1999, p. 8, 19 et 20

- Notice explicative, Carte géologique de la France (1/50 000), op. cit., p. 25

- Le Héricher 2011, p. 310.

- « Résumé statistique Insee sur la commune », sur insee.fr (consulté le 9 août 2018).

- « Territoire du Mont-Saint-Michel (échelle 1:34110, les deux enclaves sont visibles entourées de jaune, l'une importante à l'ouest du Couesnon, l'autre minuscule à l'est du Couesnon, consulté le 9 août 2018) » sur Géoportail..

- « Limites communales (trois zones entourées d’une ligne orange chacune) », sur openstreetmap.org (consulté le 9 août 2018).

- « Limites communales de Beauvoir (zone entourée d’une ligne orange) », sur openstreetmap.org (consulté le 9 août 2018).

- « Limites communales de Pontorson (zone entourée d’une ligne orange) », sur openstreetmap.org (consulté le 9 août 2018).

- « Gros plan sur le lieu-dit La Caserne », sur openstreetmap.org (consulté le 9 août 2018).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavreskyn, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, 18 juin 2010 (DOI 10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le 24 novembre 2023).

- « Zonages climatiques en France métropolitaine », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le 24 novembre 2023).

- GIEC normand, Le climat en Normandie : présentation et évolution, 30 octobre 2020, 18 p. (lire en ligne), p. 2.

- « Orthodromie entre Le Mont-Saint-Michel et Pontorson », sur fr.distance.to (consulté le 24 novembre 2023).

- « Station Météo-France « Pontorson » (commune de Pontorson) - fiche climatologique - période 1991-2020 », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le 24 novembre 2023).

- « Station Météo-France « Pontorson » (commune de Pontorson) - fiche de métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le 24 novembre 2023).

- « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité », sur meteofrance.fr, novembre 2022 (consulté le 24 novembre 2023).

- « Typologie urbain / rural », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le 29 mars 2021).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le 29 mars 2021).

- « Comprendre la grille de densité », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le 29 mars 2021).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, 21 octobre 2020 (consulté le 29 mars 2021).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, 21 octobre 2020 (consulté le 29 mars 2021).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr, 2021 (consulté le 29 mars 2021).

- « La loi littoral »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur collectivites-locales.gouv.fr (consulté le 29 mars 2021).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral », sur cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le 29 mars 2021).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique (consulté le 12 mai 2021).

- Pierre Bouet, Le Mont-Saint-Michel, Paris, Éditions du Patrimoine, Centre des monuments nationaux, octobre 2015, 295 p. (ISBN 978-2-7577-0441-7), « Des origines à l'arrivée des Bénédictins », p. 37 à 10.

- François-Xavier Verger (photogr. Sophie Chivet), Le Mont-Saint-Michel, Merveille de l'Occident, Paris, Les Éditions du Huitième Jour, 2001, 77 p. (ISBN 2-914119-10-0), p. 13.

- François Caligny Delahaye, Le Mont-Saint-Michel, Paris, Éditions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, 295 p. (ISBN 978-2-7577-0441-7), « Le village du Mont-Saint-Michel », p. 183 à 195.

- Le Hallé 2015, p. 92.

- François Neveux, Le Mont-Saint-Michel, Paris, Éditions du Patrimoine, Centre des monuments nationaux, octobre 2015, 295 p. (ISBN 978-2-7577-0441-7), « L'abbaye à l'époque ducale et sous les rois de France », p. 30-34.

- A. Chédeville & N-Y. Tonnerre, La Bretagne féodale XIe – XIIIe siècle, Rennes, Ouest-France, 1987, §2 p.41.

- Bernard Beck, Châteaux forts de Normandie, Rennes, Ouest-France, 1986, 158 p. (ISBN 2-85882-479-7), p. 133.

- Alain Dag'Naud, Les secrets du Mont-Saint-Michel, pyramide des mers, Éditions Jean-Paul Gisserot, 1992 (ISBN 2-87747-089-0 (édité erroné), BNF 35527346).

- Histoire d'Angleterre, depuis l'invasion de Jules-César jusqu’à la Révolution de 1968, Volumes 3 à 4 - William Jones - 1830 - page 149.

- Beck 1986, p. 133.

- Françoise Labaune-Jean (dir.), Le plomb et la pierre : petits objets de dévotion pour les pèlerins du Mont-Saint-Michel, de la conception à la production (XIVe – XVe siècles), Presses universitaires de Caen, 2016, 398 p..

- Beck 1986, p. 134.

- Le Hallé 2015, p. 93.

- Mignon 1999, p. 57.

- Mignon 1999, p. 56.

- Laurent Ridel, « Le Mont-Saint-Michel est-il normand ou breton ? », sur histoire-normandie.fr (consulté le 6 février 2024).

- Bertrand d'Argentré, L'Histoire de Bretagne, des roys, des ducs, comtes, et princes d'icelle :, Iean Vatar et Iulien Ferré, 1668 (1re éd. 1582), 727 p. (lire en ligne ), p. 35.

- François Neveux, Le Mont-Saint-Michel, Éditions du Patrimoine, 2015, p. 233.

- George N. Gandy, « Retour sur la fondation de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel et le rôle du duc Richard Ier de Normandie », in Annales de Bretagne et des pays de l'ouest, p. 7-33 (lire sur OpenEdition Journals)

- Rédaction Morbihan, « La question pas si bête », Actu Morbihan, 2022 (lire en ligne).

- Michelin, « Carte Michelin montrant la séparation officielle entre la Normandie et la Bretagne ».

- Sbalchiero 2005, p. 39.

- Jean-François Hamel, René Gautier (dir.), Dictionnaire des personnages remarquables de la Manche, tome 3, éd. Eurocibles, Marigny.

- « Mont Saint-Michel : les flux décortiqués du tourisme de masse », sur meridianes.org, 4 août 2015.

- Lomig Guillo, « Comment le mont Saint-Michel a tué la poule aux œufs d’or »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur capital.fr, 27 juin 2014.

- Arnaud Bouillin, « Le Mont-Saint-Michel en eaux troubles », sur marianne.net, 20 août 2016.

- « Le Mont-Saint-Michel (50170) - Municipales 2014 », sur elections.ouest-france.fr (consulté le 26 mai 2014).

- « Éric Vannier nommé maire honoraire du Mont », sur ouest-france.fr (consulté le 11 septembre 2016).

- « Patrick Gaulois candidat à sa propre succession », sur ouest-france.fr (consulté le 11 septembre 2016).

- « Yann Galton, nouveau maire du Mont », sur ouest-france.fr (consulté le 11 septembre 2016).

- « Municipales au Mont-Saint-Michel. Jacques Bono est officiellement maire », sur Ouest France, 28 mai 2020.

- Jumelage avec le Mont St Michel.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Cécile Réto, « Les gens du Mont voient le monde à leurs portes », Dimanche Ouest France, no 807, 30 juin 2013, p. 8-9.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

- Lomig Guillo, Les secrets du Mont-Saint-Michel, Prisma, 2017, p. 80-90.

- « Mont-Saint-Michel : à qui profite le jackpot ? », sur capital.fr, 22 avril 2014.

- « Préfecture de la Manche - Recueil des actes administratifs - Août 2009 ».

- « Surtourisme » : six lieux français qui connaissent une explosion de fréquentation récente, par Maxime Ponsot dans Ouest-France le 19 juin 2023

- Comment la France lutte contre le surtourisme par Léa Taieb, le 2 août 2019

- Témoignage dans émission de BFM TV de Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du monde et président de l'Office de Tourisme de Paris, en janvier 2023

- Mignon 1999, p. 43.

- Germain Bazin, Le Mont Saint-Michel : histoire et archéologie de l'origine à nos jours, Hacker Art Books, 1978, p. 33.

- Nicolas Thomas, « Les bombardes du Mont-Saint-Michel seront enfin restaurées », sur lamanchelibre.fr, 6 décembre 2016.

- Simonnet 2001, p. 14.

- Mignon 1999, p. 44.

- Mignon 1999, p. 34.

- Leloup 2004, p. 37.

- Mignon 1999, p. 8.

- Guillo 2017, p. 138.