Combat des Trente

Le thème de Combat des Trente a suscité l’intérêt de nombreuses personnes au fil des ans. Avec sa diversité d’approches et son impact sur différents aspects de la vie, Combat des Trente s’est avéré être un sujet de débat et de réflexion dans divers domaines. De son influence sur la culture populaire à sa pertinence dans la société contemporaine, Combat des Trente a laissé une marque indélébile dans l'imaginaire collectif. Dans cet article, nous explorerons diverses facettes de Combat des Trente et son importance dans le monde d'aujourd'hui, offrant une vue complète pour mieux comprendre sa présence et ses implications.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | « chêne de Mi-Voie », entre Ploërmel et Josselin |

| Issue | Victoire du parti de Blois |

| Robert Bemborough † |

| 32 chevaliers ou écuyers | 32 chevaliers ou écuyers |

| 6 morts | 9 morts |

Batailles

| Coordonnées | 47° 56′ 15″ nord, 2° 29′ 13″ ouest | |

|---|---|---|

Le combat des Trente[1],[2] est un épisode marginal de la guerre de Succession de Bretagne (1341-1365) qui se déroule en mars 1351 sur le territoire de l'actuelle commune de Guillac (Morbihan), située entre Josselin et Ploërmel.

À la suite d'un défi lancé par Jean IV de Beaumanoir[2], un combat est organisé entre trente partisans de Charles de Blois et trente partisans de Jean de Montfort[1]. Les partisans de Charles de Blois l'emportent, mais cela n'a pas de conséquences majeures pour la suite de la guerre.

Origines

En 1351, durant la guerre de Succession de Bretagne, la ville de Josselin est aux mains de Jean de Beaumanoir, partisan de Charles de Blois alors que Ploërmel est tenu par l’Anglais Robert Bemborough (ou Brandebourch d'après Froissart), partisan de la maison de Montfort. Les Blésistes font le siège de Ploermel.

Un jour que Beaumanoir se rend chez Bemborough pour négocier, il voit des paysans bretons maltraités par des soldats anglais. Il s'en plaint à son adversaire.

La dispute qui s’ensuit amène les deux hommes à déterminer les modalités d’un duel destiné à régler la possession du territoire. Jean de Beaumanoir lance un défi à Robert Bemborough en lui proposant un tournoi à l'instar des chevaliers de la Table ronde. Celui-ci accepte et propose trente combattants dans chaque camp.

Déroulement

Date

Il y a litige entre le [3] et le [1],[2].

Lieu

Le lieu choisi, la lande de Mi-Voie, est à égale distance de Josselin et Ploërmel[4], près d'un arbre appelé « chêne de Mi-Voie ».

L'arrivée des combattants

Au jour dit, les combattants assistent à la messe en l'église Notre-Dame du Roncier de Josselin, puis arrivent à cheval au lieu choisi, mais entrent à pied avec leurs armes dans le champ clos. Ils ne doivent pas en sortir sous peine de déshonneur.

Les trente et un Bretons de Jean IV de Beaumanoir s’immortalisent en luttant contre les trente et un hommes commandés par Bemborough. Dans ce camp figure le célèbre aventurier Croquart, dont Philippe VI de Valois aurait bien aimé s’attacher les services. Aux côtés de Robert Knolles, on remarque aussi le neveu de Thomas Dagworth, vainqueur de Charles de Blois à la bataille de La Roche-Derrien.

Le combat

Le combat commence dans une mêlée confuse. Les Blésistes perdent d'abord plusieurs hommes ; un repos est autorisé, pendant lequel les combattants se désaltèrent avec du vin d'Anjou ! Dès la reprise du combat, Bemborough est transpercé par la lance d'Alain de Keranrais. Croquart, un mercenaire allemand, le remplace à la tête des Monfortistes.

Bemborough et huit de ses hommes sont tués, ainsi que six hommes de Beaumanoir (sans compter ceux qui décèderont de leurs blessures)[5]. D’après la légende, ce dernier, épuisé par la chaleur, le combat et le jeûne, aurait réclamé à boire, ce à quoi son compagnon Geoffroy du Boüays lui aurait répondu « Bois ton sang, Beaumanoir, la soif te passera »[6]. Cette parole devint la devise de la famille de Beaumanoir. Guillaume de Montauban parvint à réaliser une trouée : les Blésistes massacrent alors les Monfortistes qui sortiront du combat «déconfités». Les Anglo-Bretons survivants se rendent car il aurait été déloyal de priver les vainqueurs du bénéfice des rançons[5] : dans la guerre féodale on ne cherche pas à tuer sur le champ de bataille mais à rentabiliser sa campagne en capturant de riches prisonniers[7]. Selon les chroniqueurs, on compte de 10 à 17 morts du côté monfortiste et entre 4 et 8 côté blésiste[8]

Croquart est déclaré meilleur combattant pour les Anglo-Bretons, Alain de Tinténiac étant considéré comme le meilleur parmi les hommes de Beaumanoir[9].

Suites

L’issue du combat ne règle rien : les Blésistes font en vain le siège de Ploërmel jusqu'au printemps 1352.

Lors de la bataille de Mauron qui a lieu peu après (les Blésistes y sont battus), sept des Bretons qui ont participé au combat des Trente sont présents ; Beaumanoir et Simon Richard mourront des années plus tard[10].

La guerre de Succession s'achève en 1365 par la victoire du camp des Montfort, alors représenté par le fils de Jean de Montfort, le duc Jean IV.

-

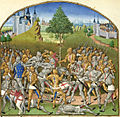

Le Combat des Trente, miniature de 1480 dans la Compillation de Le Baud.

-

Le Combat des Trente, détail.

-

La Mort de Bemborough, illustration du XIXe siècle.

Liste des combattants

Jacques Villaret a décrit dans un livre publié en 1770 le Combat des Trente et fourni la liste des participants[11].

Blésistes

Olivier Arrel[12] ;

Olivier Arrel[12] ;- Geoffroy Ier de Beaucorps (v.1320-1351)[13], seigneur de Beaucorps en Pléboulle ;

Jean de Beaumanoir, sire de Beaumanoir, connétable de Bretagne, gouverneur de Josselin ;

Jean de Beaumanoir, sire de Beaumanoir, connétable de Bretagne, gouverneur de Josselin ;- Caro de Bodegat[14], seigneur de Bodégat, paroisse de Mohon ;

- Geoffroy du Bois (ou du Bouays)[15] ; son origine n'est pas localisée avec certitude ;

- Hugues Catus (dit Huguet Trapus ou Huet de Captus), membre d'une famille de La Garnache ;

- Even Charruel ;

- Olivier Le Fontenay (il aurait appartenu à une famille noble de la région de Lamballe, Jugon et Moncontour qui semble s'être éteinte peu après) ;

- Louis de Goyon[16], fils d'Étienne Gouyon, sire de Matignon ;

- Olivier de Keranrais (de Plouaret) ;

- Alain de Keranrais (de Plouaret) ;

- Guillaume de la Lande, seigneur du Vaurouault (ou du Pontrouault), en Mernel ;

- Geslin Lanloup[17] ;

- Guillaume de La Marche, seigneur du dit lieu, paroisse de Bédée et de la Boëssière, paroisse de Carentoir ;

- Geoffroy de Mellon (?-1351, de Plumaugat) ;

- Guillaume de Montauban ;

- Olivier de Monteville, seigneur de Launay-Montville en Ploëzal ;

- Maurice du Parc (de Rosnoën) ;

- Tristan de Pestivien ;

- Guyon de Pontblanc (de Plouaret) ;

- Geoffroy Poulard (?-1351), originaire d'une famille du Goëllo éteinte au (sg) ;

Robin de Raguenel (†.1363)[18], seigneur de Chateloger, paroisse de Saint-Erblon ;

Robin de Raguenel (†.1363)[18], seigneur de Chateloger, paroisse de Saint-Erblon ;- Simonet Richard (ou Pachard), de Plestin et Trégrom ;

- Geoffroy de la Roche (fait chevalier par Beaumanoir, durant le combat) ;

- Guy de Rochefort, seigneur du Henleix, Paroisse d'Escoublac ;

- Jean Rouxelot (?-1351) [19], seigneur de Limoëlan, paroisse de Sévignac ;

- Huon de Saint-Hugeon (de Brélévenez) ;

Jean Ier (Jehannot) de Sérent,seigneur de Tromeur, en Sérent ;

Jean Ier (Jehannot) de Sérent,seigneur de Tromeur, en Sérent ;- Alain de Tinténiac ;

- Jean de Tinténiac ;

- Maurice de Tréziguidy

- Geslin de Tréziguidy (frère du précédent).

Monfortistes

- Robert Bemborough ou Bembro, capitaine de Ploërmel

- Chevaliers

Robert Knolles

Robert Knolles- Thomelin Billefort

- Thomelin Walton

- Hugues de Calveley

- Hervé Laxaualan

- Richard Lalande

- Écuyers

- Richard Gaillard

- Hugues Gaillard

- Huceton Clemenbean

- Hennequin de Guenchamp

- Renequin Hérouard

- Hennequin Lemareschal

- Raoulet d’Aspremont

- Croquart l’Allemand

- Gaultier l’Alemant

- Bobinet Melipart

- Jehan Roussel

- Dagworth (neveu de Thomas Dagworth)

- Hulbité

- Helecoq

- Le Musart

- Robin Adès

- Perrot Gannelon

- Raoul Prévot

- Jean Plesington

- Guillemin le Gaillard

- Rango le Couart

- Dardaine

- Ropefort

- Isannay

- Jennequin Taillard

Interprétation historique

On ne peut en aucun cas présenter ce combat comme une confrontation anglo-bretonne sans risquer de travestir la vérité historique. Il s’agit d’un épisode de la Guerre de Succession de Bretagne où l’un des belligérants était neveu du roi de France, et l’autre était soutenu par l’Angleterre.

Pour l'historien Jean-Jacques Monnier, auteur de Histoire de Bretagne pour tous, « ce combat n'a pas réellement eu d'impact historique. Ce sont des chevaliers pro-Français qui se sont battus contre des chevaliers pro-Anglais sans aucune conséquence. C'était plutôt un tournoi. Ce combat avait été largement oublié jusqu'à ce qu'on le ressorte vers 1880 sous la IIIe République car on recherchait des commémorations à faire. Ce symbole qui était très ancien faisait l'unanimité à droite comme à gauche dans cette période où l'on avait soif de revanche. Il fallait mobiliser le patriotisme ! »[20].

Postérité

Monuments locaux

- Selon Pitre-Chevalier, le chêne séculaire qui avait servi d'ombrage pour les combattants du Combat des Trente aurait été abattu à l'époque des Guerres de la Ligue et remplacé par une croix de pierre, placée au bord de la route ; celle-ci fut abattue en 1775 et relevée peu après en 1776 par les États de Bretagne ; selon Jean-Baptiste Ogée, elle portait l'inscription « À la mémoire perpétuelle de la Bataille des Trente, que Monseigneur le maréchal de Beaumanoir a gagnée en ce lieu le XXVII mars, l'an MCCCL ». Abattue en 1793, elle fut reconstruite en 1823[21].

- Sous l'influence de la chouannerie, en 1811, le conseil d'arrondissement de Ploërmel demanda l'érection d'un monument en l'honneur des combattants de Mi-Voie ; le conseil général du Morbihan applaudit à cette idée et vota une subvention pour le projet[21].

Ce monument sous forme d'obélisque, la Colonne des Trente, fut érigé au lieu-dit « La Pyramide » dans la commune de Guillac, pour saluer la mémoire des chevaliers qui se sont battus. Sa première pierre fut posée le et il fut inauguré le [22]. Mais on n'y trouve que les noms des combattants « blésistes » ; ceux du camp « montfortiste » sont ignorés[23].

-

La croix de pierre, en granite, commémorant le "Combat des Trente" et située à proximité de la "Colonne des Trente".

-

La "Colonne des Trente" (photographie datant de 1903).

-

La "Colonne des Trente" ; vue d'ensemble du monument.

-

Plaque commémorative apposée sur le côté est de la "Colonne des Trente".

Ce monument est un obélisque haut de 15 mètres, large à sa base de 1,60 mètre et d'un mètre à son sommet. Formé de 30 blocs de granite ayant chacun 60 centimètres d'épaisseur, il occupe le centre d'une étoile plantée de pins et de cyprès. Le monument porte l'inscription suivante sur sa face orientale : « Sous le règne de Louis XVIII, roi de France et de Navarre, le Conseil général du département du Morbihan a élevé ce monument à la gloire de XXX Bretons »[21].

- La Chapelle Saint-Maudé de La Croix-Helléan : après la bataille, Jean IV de Beaumanoir aurait fait enterrer les corps de trois Bretons tués lors du combat à cet endroit. En 1431 un paroissien de Guillac, Eonnet Lucas, aurait fait ériger la chapelle, dédiée à saint Maudé et saint Sébastien, avec le soutien du duc Jean V, d'Alain IX de Rohan et de la famille Quélen du Broutay.

- La "Croix des Anglais" (en Guillac): après le combat, les soldats auraient enterré à cet endroit les corps des victimes monfortistes ; le lieu fut nommé dès lors "cimetière des Anglais" ; des ossements y auraient été retrouvés au XIXe siècle (une lettre du d'un ancien maire de Guillac, Pierre Blanche, indique que des fouilles sauvages, effectuées par des pilleurs de tombes, auraient permis de trouver des ossements). La croix actuelle a été sculptée en 1951 (pour le sixième centenaire du Combat des Trente) sur le socle d'une croix plus ancienne disparue.

Tapisserie de Charles V

- Une tapisserie représentant ce combat a été réalisée dès le règne de Charles V, afin de rappeler une victoire française sur les Anglais[24].

Odonymie

- À Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), une rue porte le nom de Combat des Trente, tout comme à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Jeux

- Il existe un jeu de société du même nom voulant reprendre l'histoire de ce combat[25].

- Le jeu vidéo Age of Empires IV revient sur cette bataille dans sa campagne.

Notes et références

- Trente, Combat des (1351) (BNF 12554334) .

- Entrée « combat des Trente », sur Encyclopédie Larousse en ligne, Larousse .

- ↑ (en) Entrée « Combat of the Thirty (1351) » , dans John A. Wagner, Encyclopedia of the Hundred Years War , Westport et Londres, Greenwood Press, , 1re éd., LV-374 p., 26 cm (ISBN 0-313-32736-X et 978-0-313-32736-0, OCLC 469709818, BNF 40227045), p. 103-104 [lire en ligne (page consultée le 17 août 2016)].

- ↑ Frédéric Morvan, « Le combat des Trente », Becedia, (lire en ligne, consulté le )

- Jean Favier, La Guerre de Cent Ans, Fayard 1980, p. 140.

- ↑ Sébastien Nadot, Rompez les lances ! Chevaliers et tournois au Moyen Âge, éd. Autrement, Paris, 2010.

- ↑ Michel Balard, Jean-Philippe Genet et Michel Rouche, Le Moyen Âge en Occident, p. 231-232.

- ↑ D'après une notice d'information touristique située sur place et rédigée par l'Institut culturel de Bretagne.

- ↑ « Combat des Trente », sur InfoBretagne.com. (consulté le ).

- ↑ Frédéric Morvan, « Le Combat des Trente », sur bcd.bzh, (consulté le ).

- ↑ Jacques Villaret, Histoire de France, depuis l'établissement de la monarchie jusqu'à.., t. 5, (lire en ligne), page 8.

- ↑ « écartelé d'argent et d'azur. »

- ↑ Époux de Jeanne de Gouyon

- ↑ « de gueules à 3 tourteaux d'hermines ». (Sceau 1307)

- ↑ « d'or au lion de sable, brisé d'une fasce de gueules. »

- ↑ vicomte Ludovic de Magny, Le nobiliaire universel: ou, Recueil général des généalogies historiques et veridiques des maisons nobles de l'Europe, Institut Heraldique, (lire en ligne), p. 47

- ↑ « La seigneurie de Lanloup et ses seigneurs », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- ↑ Marié à Jeanne de Dinan vicomtesse de La Bellière

- ↑ « d'argent à 3 haches d'armes de sable. 2. 1. »

- ↑ Ouest-France, 18-07-2012

- Pitre-Chevalier, La Bretagne ancienne et moderne, Paris, W. Coquebert, , pages 386-387.

- ↑ « Colonne des Trente », sur guillac.fr.

- ↑ « Le Combat des Trente », sur le blog Bucentaure, .

- ↑ Jules Guiffrey, Inventaire des tapisseries du roi Charles VI vendues par les Anglais en 1422 , Bibliothèque de l'École des chartes, 1887, tome 48, p. 92.

- ↑ « Le combat des Trente », fiche sur TricTrac.

Voir aussi

Bibliographie

Sources anciennes

- Christophe-Paulin de La Poix chevalier de Fréminville, Le Combat des Trente : poème du XIVe siècle transcrit sur le manuscrit original, conservé à la Bibliothèque du Roi, et accompagné de notes historiques, Brest, Lefournier et Depierre, (lire en ligne). Une édition plus correcte de ce poème a été donnée par Jean Alexandre Buchon, Collection des chroniques nationales françaises, tome XIV, Paris, 1826, VIIe addition, pp. 301-320, en ligne.

- Théodore Hersart de La Villemarqué a écrit La bataille des Trente ; c'est un poème du Barzaz Breiz, qui s'inspire, en le modifiant, du poème édité par Fréminville et Buchon.

- Jean Froissart, édition par Jean Alexandre Buchon dans Collection des chroniques nationales françaises ..., volume 13 de la collection, tome III des Chroniques de Froissart, pp. 34-39, en ligne. (Voir autres éditions dans l'article Jean Froissart.)

- G. Saffroy : Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France des origines à nos jours, imprimés et manuscrits. Paris, 1969, nos 3224 à 3244. (Référence donnée par Jean-Bernard de Vaivre, « Le rôle armorié du combat de Montendre », Journal des Savants, 1973, n° 2, pp. 99-125, spéc. p. 99., en ligne.)

Sources modernes

- Arthur de La Borderie, La Bataille des Trente (26 mars 1351), Vannes, Lafolye, , 31 p. (lire en ligne).

- Hervé Drévillon, Batailles, Paris, Seuil, .

- Georges-Adrien Crapelet, Le combat de trente bretons contre trente anglois, Paris, (lire en ligne).

- Yvonig Gicquel, Le Combat des Trente, Épopée au cœur de la mémoire bretonne, Coop Breizh, (ISBN 2-84346-210-X).

- (br) Pierre-Désiré de Goësbriand, Gwerz emgann an Tregont a Vretonet a enep Tregont Saux, laqueet e rimou brezoned, Montroulez, V Guilmer, (lire en ligne).

- René de Laigue, Le Combat des Trente et les champions du parti breton, 1913, Société des bibliophiles bretons — On trouvera tout d’abord les textes des mss D (inédit) et P in extenso, puis les notes sur les champions bretons aussi complètes qu’il a été possible de les rédiger ».

- (en) Steven Muhlberger, « The Combat of the Thirty against Thirty : An Example of Medieval Chivalry ? », dans L. J. Andrew Villalon et Donald J. Kagay (dir.), The Hundred Years War (Part II). Different Vistas, Leyde / Boston, Brill, coll. « History of Warfare » (no 51), , XXXII-477 p. (ISBN 978-90-04-16821-3), p. 285–294.

Articles connexes

- Liste des batailles et des sièges de la guerre de Cent Ans

- Guerre de Succession de Bretagne

- Colonne des Trente

- Combat des Sept

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :