Jean Damascène

Jean Damascène est un sujet qui fait l'objet d'études et de débats depuis des décennies. Son importance et son impact sur la société ont suscité un intérêt constant pour son analyse et sa compréhension. Au fil du temps, elle a été explorée sous différents angles, cherchant à comprendre ses implications et ses applications dans divers domaines. Dans cet article, Jean Damascène sera abordé sous un angle critique, en présentant différentes approches et opinions qui permettront au lecteur d'avoir une vision large et complète de ce sujet. De plus, les principales tendances et évolutions récentes qui ont marqué son évolution seront analysées, offrant une vision panoramique de sa pertinence dans le contexte actuel.

يُوحَنَّا ٱلدِّمَشْقِي

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom dans la langue maternelle |

يوحنا الدمشقي |

| Activité |

théologien, écrivain, clerc, compositeur, hymnographe, saint orthodoxe. |

| Période d'activité |

VIIe siècle |

| Père | |

| Fratrie |

Côme de Maïouma (par adoption) |

| Parentèle |

Mansour ibn Sarjoun (grand-père) |

| Étape de canonisation | |

|---|---|

| Fête |

| Docteur de l'Église |

|---|

Source de la connaissance Discours contre les iconoclastes La foi orthodoxe Homélies sur la Nativité et la Dormition |

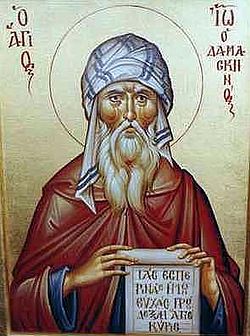

Jean Damascène ou Jean de Damas (en arabe : يُوحَنَّا ٱلدِّمَشْقِي, Yūḥannā ʾal-Ddimašqī ; en grec ancien : Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός) ou Jean Mansour, de son nom en arabe Mansour ibn Sarjoun (مَنْصُور بِن سَرْجُون ٱلتَّغْلَبِي, Manṣūr bin Sarǧūn ʾal-Ttaġlabī), est un moine, prêtre (hiéromoine), théologien, apologiste et hymnographe chrétien d'origine arabe, écrivant en langue grecque. Il est né à Damas vers 675-676 et mort selon la tradition au monastère de Mar Saba, près de Jérusalem, le .

Polymathe dont les domaines d'intérêt et de contribution incluent le droit, la théologie, la philosophie et la musique, il est surnommé Chrysorroas (Χρυσορρόας, littéralement « ruisselant d'or », c'est-à-dire « l'orateur d'or »). Il est l'auteur d'œuvres exposant la foi chrétienne et d'hymnes toujours utilisés à la fois dans la pratique liturgique de l'Église orthodoxe et dans le service de Pâques du luthéranisme[1].

Il est l'un des Pères de l'Église[2] et l'Église catholique le compte au nombre de ses docteurs[3]. Surtout connu pour sa défense des icônes[2], il est également un défenseur important de la périchorèse, concept qu'il utilise pour décrire à la fois l'interpénétration des natures divine et humaine du Christ et la relation entre les hypostases de la Trinité[4].

Biographie

Sources

La principale source d'informations sur sa vie est un ouvrage écrit trois siècles après sa mort et attribué à un certain Jean de Jérusalem, identifié parfois à un patriarche de Jérusalem[5]. Il s'agit d'une traduction en grec d'un texte arabe perdu en partie. L'original arabe contient un prologue absent dans la plupart des traductions et rédigé par un moine arabe du nom de Michel, qui explique qu'il décide d'écrire cette biographie en 1084 car aucune n'est disponible de son temps[5]. Cependant, le texte arabe principal semble avoir été écrit par un auteur inconnu antérieur, quelque part entre le début du IXe et la fin du Xe siècle. Rédigé d'un point de vue hagiographique et marqué par l'exagération et la légende, l'ouvrage n'est pas la meilleure source historique possible, mais il est largement reproduit pendant le Moyen Âge tardif et reste considéré comme contenant quelques éléments de valeur[5].

Origines

Jean Damascène naît dans une éminente famille chrétienne arabe de Damas au VIIe siècle[6],[7]. Ses origines tribales ne sont pas connues : pour certains chercheurs, il est plausible qu'il vienne des Banu Kalb ou des Banu Taghlib[5] ; mais il pourrait aussi avoir des origines syriaques et la question est encore discutée chez les historiens[5],[8].

Son grand-père, Mansour ibn Sarjoun, est chargé de la collecte des impôts de la région par l'empereur romain Héraclius[9] ; impliqué dans les négociations des Damascènes avec Khalid ibn al-Walid lors de la prise de la cité en 635, il offre la ville aux musulmans en échange de conditions de reddition clémentes[5],[10],[8]. Son père, Sarjoun ibn Mansour, dénommé en grec Serge ou Jean, sert les premiers califes omeyyades à des postes importants : il perçoit des taxes dans l'ensemble du Moyen-Orient[9] et plus particulièrement en Syrie, où il est chargé de l'administration fiscale[11]. À la naissance de son fils, Sarjoun lui donne le nom de Mansour, par papponymie.

Éducation et fonctions administratives

Jean est éduqué à Damas. Des récits folkloriques, le peignent fréquentant à cette époque le jeune calife Yazid Ier et le poète arabe chrétien Al-Akhtal[7]. L'une des vitae décrit le désir de son père qu'il « apprenne non seulement les livres des musulmans, mais aussi ceux des Grecs »[12],[N 1]. Jean a probablement reçu une éducation musulmane normale, puis plus diversifiée à partir de ses douze ans[13]. Plus tard, il montre une certaine connaissance du Coran, qu'il critique vivement dans ses écrits[14].

D'autres parmi les sources hagiographiques qui fleurissent à partir du Xe siècle décrivent une formation menée selon les principes de l'éducation classique grecque, « laïque » pour une source et « chrétienne classique » pour une autre[15],[16]. Un récit identifie son tuteur à un certain Cosmas le Moine, qui aurait été kidnappé par des Arabes à son domicile en Sicile, et que Sarjoun ibn Mansour aurait racheté pour un prix élevé[15].

Nombre d'auteurs, à la suite de son biographe Jean de Jérusalem[17], affirment que, dans la continuité de son ascendance paternelle, Jean a servi comme haut fonctionnaire dans l'administration fiscale du Califat omeyyade, sous Abd Al-Malik, avant de quitter Damas et ses fonctions, vers 705, pour Jérusalem et l'habit de moine[18]. Cependant, contrairement à ses père et grand-père, il n'est pas mentionné dans les archives omeyyades[17], ce qui conduit l'historien Robert G. Hoyland à nier une telle appartenance. D'autres, relevant que les actes du deuxième concile de Nicée, en 787, le comparent à Matthieu l'Évangéliste, estiment qu'il a vraisemblablement exercé, comme l'apôtre, la fonction de collecteur d'impôts[19] [20],[21] mais à un niveau moins élevé que celui de ses aïeux et n'impliquant pas d'être cité dans les archives. La nature exacte d'une telle position reste toutefois discutée[19] : ainsi, Jean Meyendorff doute qu'elle ait suffi à lui assurer une bonne connaissance de l'islam[22], tandis que Daniel J. Sahas invite à ne pas en sous-estimer l'importance[23]. Il devient moine à Mar Saba et est ordonné prêtre en 735[10],[24].

La défense des icônes

À partir du VIIIe siècle, l'iconoclasme, une position religieuse hostile à la vénération des icônes et à la représentation anthropomorphe de Jésus-Christ, gagne un soutien important au sein de la cour byzantine et de certains cercles religieux[25]. En 726, malgré les protestations du patriarche de Constantinople Germain Ier, l'empereur Léon III l'Isaurien publie un premier édit contre la vénération des images et leur exposition dans les lieux publics[25]. Jean Damascène prend la défense des icônes en trois publications distinctes, intitulées Traités contre ceux qui décrient les saintes images, où il critique l'empereur byzantin dans un style simplifié, propre à susciter dans le peuple un mécontentement contre les iconoclastes[25]. Il introduit dans le christianisme la différence entre l’adoration (latrie), propre à Dieu, et la vénération (dulie) qui lui est adressée par l’entremise des images saintes, c’est-à-dire celles de Jésus-Christ, de Marie de Nazareth et des saints officiels[5],[16],[26].

Dans les récits hagiographiques, un épisode légendaire prétend que Léon III fait produire de faux documents impliquant Jean dans un projet byzantin d'attaque de Damas. Supposément appelé par le calife à rendre compte de ces lettres, Jean ne peut le convaincre et est condamné à avoir la main droite tranchée, et à quitter la cour du calife. À la suite d'une prière insistante auprès de la Mère de Dieu, devant une icône de celle-ci, il aurait eu la main recollée miraculeusement, et se serait présenté devant le calife avec ses deux mains. Celui-ci, vivement impressionné, aurait compris son innocence et aurait voulu le réintégrer à son poste, mais Jean aurait refusé et choisi de devenir moine[27]. Il aurait alors fait confectionner une main en argent et l'aurait ajoutée à l'icône devant laquelle il aurait prié, en signe de reconnaissance. Cette légende est l'origine d'un type d'icône byzantine appelé la Mère de Dieu aux trois mains. Tout cet épisode est considéré comme légendaire par l'ensemble des chercheurs et des historiens spécialistes de Jean Damascène[16],[25],[28],[29],[30].

Entre la culture grecque et le monde de l'islam

Jean de Damas est considéré comme le dernier Père de l'Église en Orient selon la classification traditionnelle de l'époque patristique (du Ier siècle au VIIIe siècle). Descendant d'une famille de hauts fonctionnaires en Syrie qui ont collaboré avec les califes omeyyades à Damas, il appartient à l'élite damascène et à l'orthodoxie chalcédonienne de culture grecque, et reçoit une solide éducation philosophique et religieuse[31].

C'est sous le calife ʿUmar II que la vie change pour les chrétiens, ce dernier décide d'écarter tous les non-musulmans des postes administratifs. Cette mesure pousse beaucoup de chrétiens, ou bien à se convertir à l'slam ou bien à quitter la ville. Jean décide de s'installer en Palestine, au monastère de Saint-Sabas (désert de Judée)[32]. Il laisse plusieurs traités dogmatiques, spirituels et interreligieux de grande importance, tels que les Écrits sur l'islam[33], La Foi orthodoxe, Trois discours sur les images et bien d'autre encore.

La tradition byzantine le considère comme l'un des grands Pères de l'Église orientale grâce à son enseignement théologique sur l'icône, adopté au dernier concile œcuménique, Nicée II en 787, ou l'autorité théologique de Jean a été officiellement reconnue par l'Église universelle. Il est le premier à clarifier les concepts employés dans le culte rendu aux icônes : l'Icône est uniquement objet de vénération (proskunèsis), car la véritable adoration (latreia) revient uniquement au Dieu trinitaire[34].

La date et le lieu précis de sa mort ne sont pas connus, bien que la tradition la situe au monastère de Mar Saba, près de Jérusalem, le [2]. Il semble admis qu'elle est antérieure au concile de Hiéreia, qui le condamne en 754[35].

Destin posthume

À cause de son engagement en faveur de l'iconodulie, il est frappé d'anathème par le concile iconoclaste de Hiéreia, en 754[36],[37],[38]. Il est plus tard réhabilité par le Deuxième concile de Nicée, en 787[36]. Deux membres ultérieurs de sa famille deviennent possiblement patriarches de Jérusalem : Serge Ier de Jérusalem (842–858) et Élie III de Jérusalem (879–907)[14].

Rangé parmi les Pères de l'Église[39], il est fêté le , jour de sa mort, par l'Église orthodoxe et l'Église catholique[40],[41].

L'iconographie byzantine le représente avec un turban, signe de ses origines arabes et de sa connaissance de la langue arabe[42].

Dans l'Église catholique, où son nom est inscrit au Martyrologe romain en 1892, il est initialement affecté au 27 mars. Comme cette date relève toujours du Carême, une période pendant laquelle il n'existe pas de mémorial obligatoire, sa fête est déplacée en 1969 au jour de la mort du saint, le . Il est déclaré Docteur de l'Église catholique par le pape Léon XIII en 1890[40].

Œuvres de Jean Damascène

Introduction à ses œuvres

Quoiqu'il s'exprime probablement en arabe et/ou en syriaque, il rédige tous ses traités en grec[5]. Auteur prolifique, il laisse une œuvre abondante[5], mais où l'attribution de certains textes est parfois discutée ou même unanimement rejetée[5],[43].

Ses canons liturgiques, qui sont toujours chantés dans l'Église orthodoxe et le luthéranisme, font de lui l'un des principaux hymnographes byzantins. Il écrit aussi une somme connue sous le titre de De fide orthodoxa, ainsi que des écrits concernant l'islam[44] ou encore des homélies sur la Vierge Marie[45].

Dans une homélie célèbre sur l'Annonciation, il salue la Vierge comme étant la Mère de la vertu théologale d'espérance, Notre-Dame de la Sainte-Espérance (spes en latin) qu'il appelle « Espérance des désespérés », ce qui fut repris par les catholiques dans l'invocation et la prière à Marie « Notre-Dame du Sacré-Cœur, espérance des désespérés » parfois attribuée à Éphrem le Syrien.[réf. nécessaire] Il développe une théologie mariale importante[45].

Le roman hagiographique Barlaam et Joasaph, traditionnellement attribué à Jean Damascène, est en réalité une œuvre du Xe siècle[43].

Liste d'œuvres

- La Source de la connaissance ou Fontaine de la connaissance ou bien encore Fontaine de la sagesse, écrite en 743, est divisée en trois parties :

- « Chapitres philosophiques » (Kephalaia philosophika) – couramment appelé La Dialectique, traite principalement de logique, son principal objectif est de préparer le lecteur pour une meilleure compréhension du reste de l'ouvrage.

- « Des hérésies » (Περὶ αἱρέσεων, De haeresibus) – ou Le Livre des hérésies. Le dernier chapitre de cette partie (chapitre 100) traite de la « religion des Ismaélites » (θρησκεία τῶν Ἰσμαηλιτῶν), c'est-à-dire l'islam. Différente des précédents chapitres sur les autres hérésies qui font habituellement seulement quelques lignes, cette section occupe 192 lignes (édition SC) dans l'ensemble de son travail. Ce bref réquisitoire sans concessions est l'un des premiers écrits chrétiens sur l'islam — traité comme une hérésie christologique[46] — et le premier écrit par un melchite (chalcédonien).

- « Une Exposition exacte de la foi orthodoxe » (Ekdosis akribes tes orthodoxou pisteos) – connue en Occident sous le nom de L'Exposé de la foi orthodoxe (De fide orthodoxa)[47]. C'est une synthèse des écrits dogmatiques des Pères de l'Église qui l'ont précédé (en particulier Athanase d'Alexandrie, Grégoire le théologien, Basile le Grand, Grégoire de Nysse, Jean Chrysostome, Épiphane de Salamine, Cyrille d'Alexandrie, Léon le Grand, Léonce de Byzance, Denys l'Aréopagite et Maxime le Confesseur). La troisième section du livre est connue pour être le plus important travail de Jean de Damas.

S. Ioannis Damasceni Opera (Travaux de saint Jean Damascène) datant de 1603.

- Trois Traités contre ceux qui décrient les Saintes Images (aussi nommés Défense des icônes) – ces traités ont été parmi ses premiers exposés en réponse à l'édit de l'empereur byzantin Léon III, interdisant la vénération ou l'exposition des Saintes Images[48].

- Contre les Jacobites

- Contre les Nestoriens

- Controverse entre un Sarrasin et un chrétien[46]

- Dialogue contre les Manichéens

- Introduction élémentaire

- Lettre sur l'hymne Trois fois saint

- Sur la droite réflexion

- Sur la foi, contre les Nestoriens[49]

- Sur les deux Testaments dans le Christ (contre les Monothélites)

- Parallèles sacrés (attribution douteuse)

- Octoèque («Octoéchos», service de l'Église des huit tons)

- Canons hymnographiques pour diverses fêtes de l'Église.

- Sur les esprits

- CPG 8040-8127.

- Dans la collection « Sources chrétiennes » sont publiés :

- Homélies sur la Nativité et la Dormition de la Bienheureuse Vierge Marie : SC 80

- Écrits sur l'islam ("Dialogue entre un chrétien et un musulman" + "Sur les Hérésies, chap 100") : SC 383

- La Foi orthodoxe : chap 1-44 : SC 535 ; chap 45-100 : SC 540

- Dans la collection « Pères dans la foi » aux Éditions Migne, est publié :

- Le Discours sur les images : Le visage de l'invisible, Migne, , 184 p. (ISBN 978-2-9085-8716-6)

Voir aussi

Bibliographie

En français

- Alban Butler, Vies des pères, martyrs et autres principaux saints, (lire en ligne), chap. 8 (« Saint Jean Damascène, Père de l'Église »), p. 376-382.

- Alain Ducellier, Chrétiens d'Orient et Islam au Moyen Âge, Armand Colin, 1997.

- Venance Grumel, « La mariologie de saint Jean Damascène. Examen critique d'un ouvrage récent », Échos d'Orient, t. 36, no 187, , p. 318-346 (lire en ligne).

- Martin Jugie, « La vie de saint Jean Damascène », Échos d'Orient, t. 23, no 134, , p. 137-161 (lire en ligne).

- René R. Khawam, L'Univers culturel des chrétiens d'Orient, Cerf, 1987.

- Vassa Kontouma « La théologie de l’image selon Jean Damascène (VIIIe s.). Anthologie de textes présentés à l'ENS de Lyon » () (lire en ligne).

- Vassa Kontouma, « À l’origine de la dogmatique systématique byzantine : l’Édition précise de la foi orthodoxe de saint Jean Damascène », dans A. Rigo, P. Ermilov (éds), Byzantine Theologians (Quaderni di Nea Rômè 3), Rome, (lire en ligne), p. 3-17.

- Vassa Kontouma, « Jean Damascène : l'homme et son œuvre dogmatique », Connaissance des Pères de l'Église, (lire en ligne).

- Vassa Kontouma, « Jean III d’Antioche (996-1021) et la Vie de Jean Damascène (BHG 884) », Revue des études byzantines, t. 68, , p. 127-147 (lire en ligne).

- Simon-Claude Mimouni, Dormition et Assomption de Marie. Histoire et Traditions anciennes, Beauchesne, coll. « Collection Théologie historique », , 716 p. (ISBN 978-2-7010-1320-6, lire en ligne).

- J. Nasrallah, Saint Jean de Damas, son époque, sa vie, son œuvre, Off. des éd. univ., Paris, 1950.

- Félix Neve, « Saint Jean Damascène et son influence en Orient sous les premiers Khalifes », Revue belge et étrangère, t. XII, (lire en ligne).

- Paul-Hubert Poirier, « Une monumentale édition d’un monument : les Sacra Parallela attribués à Jean Damascène », Laval théologique et philosophique, vol. 75, no 2, , p. 283-288 (lire en ligne).

- Keetje Rozemond, La Christologie de saint Jean Damascène, Ettal (Holl.), Buch-Kunstverlag, , 117 p. (présentation en ligne).

- B. Studer, « Saint Jean Damascène », Dictionnaire de spiritualité, fasc. LII, LIII, Beauchesne, Paris, 1972.

En anglais

- (en) Peter Robert Lamont Brown, The rise of Western Christendom : triumph and diversity, A.D. 200-1000, Malden, Wiley-Blackwell, , 2e éd., 636 p., poche (ISBN 978-0-631-22138-8 et 0631221387, lire en ligne).

- (en) Jameson, Legends of the Madonna, BiblioBazaar, LLC, (ISBN 978-0-554-33413-4 et 0554334135, lire en ligne).

- (en) Vassa Kontouma, John of Damascus : New Studies on his Life and Works, Ashgate, (présentation en ligne).

- (en) Andrew Louth, St. John Damascene : tradition and originality in Byzantine theology, New York, Oxford University Press, , 327 p., poche (ISBN 978-0-19-925238-1 et 0199252386, LCCN 2002020025, lire en ligne).

- (en) Peter McEnhill et G. M. Newlands, Fifty key Christian thinkers, Londres, Routledge, (ISBN 978-0-415-17049-9 et 0415170494, LCCN 2004000796, lire en ligne).

- (en) Daniel J. Sahas, John of Damascus on Islam : The "Heresy of Ishmaelites", BRILL, , 171 p. (ISBN 978-90-04-03495-2 et 9004034951, lire en ligne).

- (en) Daniel J. Sahas, Byzantium and Islam : Collected Studies on Byzantine-Muslim Encounters, BRILL, , 549 p. (ISBN 978-90-04-47047-7 et 978-90-04-47044-6, lire en ligne).

- (en) Peter Schadler (trad. du grec ancien), John of Damascus and Islam : Christian Heresiology and the Intellectual Background to Earliest Christian-Muslim Relations, Leiden/Boston (Mass.), BRILL, , 264 p. (ISBN 978-90-04-35605-4 et 978-90-04-34965-0, lire en ligne).

- (en) David Vila et Richard Valantasis (éditeur), Religions of late antiquity in practice, Princeton (N.J.), Princeton University Press, , 511 p. (ISBN 0-691-05751-6 et 9780691057514, lire en ligne).

- (en) The Works of St. John Damascene, Martis Publishing House, Moscow, .

Écrits de Jean Damascène consultables en ligne

- Le canon des Matines de Pâques de St Jean Damascène, Pages orthodoxes la Transfiguration

- Quelques œuvres rassemblées : Exposé de la Foi orthodoxe ; Troisième discours pour la défense des icônes ; Le Canon pour la nuit de Pâques ; Homélie pour la Nativité de la Mère de Dieu ; Trois homélies sur la Dormition de la Mère de Dieu ; Fragment du "De haeresibus", sur Scribd

- Lettre à Cometas sur le Carême.

- L'Exposé de la foi orthodoxe (De fide orthodoxa), suivi du 3e Discours pour la défense des icônes, en traduction française, Église Catholique Orthodoxe de France

- (la) Les œuvres complètes de St Jean Damascène dans la Patrologie grecque de Migne Tome 1 (PG 94 , Tome 2 (PG 95) , Tome 3 (PG 96) ; ou sur la DCO (el)

- (la) (grc) Les canons hymnographiques de St Jean Damascène dans l'Anthologia Graeca Carminum Christianorum - W. Christ, M. Paranikas, 1871. (el)

- (ar) Manuscrit arabe contenant la traduction de trois traités : Sur la foi orthodoxe, Dialectiques et Contre les hérétiques (ar)

Articles connexes

- Liste des saints de l'Église orthodoxe

- Littérature byzantine

- Hymne religieux

- André de Crète (hymnographe)

- Institut de théologie Saint-Jean-Damascène

- Philosophie byzantine

- Période iconoclaste de l'Empire byzantin

Notes et références

Notes

- ↑ Même affirmation dans la Vie de Cosmas et Jean Damascène (BHG 394), 4, éd. Papadopoulos-Kerameus, p. 273, qui montre Jean exprimant à son père son désir d'apprendre « μὴ μόνον τὰς τῶν Σαρακηνῶν βίβλους, ἀλλὰ καὶ τὰς τῶν Ἑλλήνων παρὰ τοῦ διδασκάλου » (« non seulement les livres des Sarrasins, mais aussi ceux des Grecs, auprès du maître »). « Le mot Sarrasin est sans doute à prendre ici dans le sens d'arabe et non de musulman », note R. Le Coz dans son édition des Écrits sur l'Islam de Jean Damascène (Paris, 2019 ; SC n° 383, p. 50)

Références

- ↑ (en) Lutheran Service Book, Concordia Publishing House, Saint-Louis, 2006, p. 478, 487.

- (en) M. Walsh (éd.), Butler's Lives of the Saints, HarperCollins Publishers, New York, 1991, p. 403.

- ↑ « Saint Jean Damascène, prêtre et docteur de l'Église », sur www.vaticannews.va (consulté le ).

- ↑ (en) F. L. Cross, « Cicumincession », dans The Oxford Dictionary of the Christian Church, Oxford University Press, , 2e éd..

- (en) Daniel J. Sahas, John of Damascus on Islam : the "Heresy of the Ishmaelites", Brill, , 196 p. (ISBN 978-90-04-03495-2, lire en ligne).

- ↑ (en) Late antiquity : a guide to the postclassical world, Belknap Press of Harvard Univ. Press, coll. « Harvard University Press reference library », , 844 p. (ISBN 978-0-674-51173-6, lire en ligne).

- (en) Syrian Christians under Islam: the first thousand years ; , Brill, , 256 p. (ISBN 978-90-04-12055-6, lire en ligne).

- (en) Daniel Janosik, John of Damascus, first apologist to the Muslims : the Trinity and Christian apologetics in the early Islamic period, Pickwick Publications, , 316 p. (ISBN 978-1-4982-8982-5, lire en ligne).

- Catherine Saliou, Le Proche-Orient : De Pompée à Muhammad, Ier s. av. J.-C. - VIIe s. apr. J.-C., Paris/impr. en République tchèque, Belin, coll. « Mondes anciens », , 608 p. (ISBN 978-2-7011-9286-4, présentation en ligne), II. Vivre au Proche-Orient romain, chap. 7 (« Autorités et contestations »), p. 449.

- (en) Peter Brown, The rise of Western Christendom : triumph and diversity, A.D. 200 - 1000, Blackwell, coll. « The making of Europe », , 636 p. (ISBN 978-0-631-22138-8 et 978-0-631-22137-1).

- ↑ PmbZ, Sarğūn ibn Manṣūr ar-Rūmī (#6510).

- ↑ Jean de Jérusalem, Vie de Jean Damascène (BHG 884), 8-9, AA.SS., Maii II (1680), p. 724 E-F.

- ↑ (en) Religions of late antiquity in practice, Princeton Univ. Press, coll. « Princeton readings in religions », , 531 p. (ISBN 978-0-691-05751-4 et 978-0-691-05750-7, lire en ligne), p. 455

« It seems that up until he was twelve, John underwent a traditional Muslim education. We are also told in one of the vitae that Sargun b. Mansur wanted a Greek tutor for his son so that he could learn “not only the books of the Muslims, but those of the Greeks as well.” John grew up as a bilingual and bicultural person, standing at the threshold of the transition from Late Antiquity to Early Islam. »

- (en) Peter G. Riddell, John of Damascus, first apologist to the Muslims : the Trinity and Christian apologetics in the early Islamic period, , 316 p. (ISBN 978-1-4982-8982-5 et 1-4982-8982-7, OCLC 953747332, lire en ligne).

- (en) Butler's lives of the Saints. 12 : December : rev. by Kathleen Jones, Burns & Oates, , 368 p. (ISBN 978-0-86012-261-6 et 978-0-8146-2388-6, lire en ligne).

- (en) Andrew Louth, St John Damascene : tradition and originality in Byzantine theology, Oxford Univ. Press, coll. « Oxford early Christian studies », , 348 p. (ISBN 978-0-19-925238-1 et 978-0-19-927527-4).

- (en) Robert G. Hoyland, Seeing Islam as others saw it : a survey and evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian writings on early Islam, Darwin Press, coll. « Studies in late antiquity and early Islam », , 872 p. (ISBN 978-0-87850-125-0), p. 481

« The derivative Greek Lives rnake ever more grandiose claims, and that John was a senior official in the Muslim government has been accepted by all modern scholars. Yet there is no mention at all of John in Arabic sources, where it is asserted that Sarjun left ca. 700 when the language of administration was changed to Arabic. »

- ↑ Kontouma 2010, p. 3.

- (en) A. Edward Siecienski, « John of Damascus I. Life and Works », dans Encyclopedia of the Bible and Its Reception, vol. 14, Walter de Gruyter, (lire en ligne), p. 440-443.

- ↑ Schadler 2017, p. 99.

- ↑ Sahas 2021, p. 312.

- ↑ (en) John Meyendorff, « Byzantine Views of Islam », Dumbarton Oaks Papers, vol. 18, , p. 113–132 (ISSN 0070-7546, DOI 10.2307/1291209, lire en ligne, consulté le ) :

« If we are to believe this traditional account, the information that John was in the Arab administration of Damascus under the Umayyads and had, therefore, a first-hand knowledge of the Arab Moslem civilization, would, of course, be very valuable. Unfortunately, the story is mainly based upon an eleventh- century Arabic life, which in other respects is full of incredible legends. Earlier sources are much more reserved. »

- ↑ Sahas 2021, p. 335.

- ↑ (en) Peter MacEnhill et George M. Newlands, Fifty key Christian thinkers, Routledge, coll. « Routledge key guides », , 297 p. (ISBN 978-0-415-17049-9 et 978-0-415-17050-5, lire en ligne)

- André Grabar, L'iconoclasme byzantin : le dossier archéologique, Flammarion, coll. « Idées et recherches », , 412 p. (ISBN 978-2-08-012603-0).

- ↑ (en) J. B. O'Connor, « St. John Damascene », dans The Catholic Encyclopedia, New York, Robert Appleton Company, 1910 [lire en ligne].

- ↑ « La Mère de Dieu dite aux trois mains », sur Parlons d'orthodoxie, (consulté le ).

- ↑ (en) Catholic Online, « St. John of Damascus », sur catholic.org.

- ↑ (en) Jameson, Legends of the Madonna, BiblioBazaar, (ISBN 978-0-554-33413-4, lire en ligne).

- ↑ (en) Naǧīb Ǧūrǧ ʿAwaḍ, Umayyad Christianity : John of Damascus as a contextual example of identity formation in Early Islam, Piscataway (N.J.), Gorgias Press, coll. « Islamic history and thought », , 472 p. (ISBN 978-1-4632-0757-1).

- ↑ Ultérieurement, notamment depuis XIe siècle, l'Église catholique romaine refuse de reconnaître la Pentarchie car cela reviendrait à reconnaître qu'il n'y avait dans l'Église du premier millénaire ni primauté d'une Église sur les autres, ni unité doctrinale et que Rome n'est donc pas la seule et unique héritière du christianisme primitif : cf. Walter Bauer, (en) Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity, éd. Sigler Press, 1996 (ISBN 978-0-9623642-7-3) (rééd.); Traduction originale en anglais (1934) en ligne et Adolf von Harnack (trad. Eugène Choisy), Histoire des dogmes, Cerf, coll. "Patrimoines", Paris 1993, (ISBN 978-2-204-04956-6).

- ↑ Zacharie, 2;14 : « L'Éternel rentrera en possession de Juda, son domaine sur la terre Sainte, et fera de nouveau choix de Jérusalem. »

- ↑ Raymond Le Coz, Jean Damascène , Écrits sur l’islam, présentation, commentaires et traduction. « Sources Chrétiennes » n° 383, Paris, 1992.

- ↑ Historia Hors-série, décembre 2024 : Chrétiens d'Orient. Les 1001 visages d'un christianisme méconnu, p. 37.

- ↑ (en) Religions of late antiquity in practice, Princeton Univ. Press, coll. « Princeton readings in religions », , 531 p. (ISBN 978-0-691-05751-4 et 978-0-691-05750-7, lire en ligne), p. 455.

- « John of Damascus: Johannes von Damaskus », sur patristik.badw.de (consulté le ).

- ↑ Anna Chrysostomides, « John of Damascus’s Theology of Icons in the Context of Eighth-Century Palestinian Iconoclasm », Dumbarton Oaks Papers, vol. 75, , p. 263–296 (ISSN 0070-7546, lire en ligne, consulté le ).

- ↑ (en) Michael Craig Rhodes, « HANDMADE: A CRITICAL ANALYSIS OF JOHN OF DAMASCUS'S REASONING FOR MAKING ICONS », The Heythrop Journal, vol. 52, no 1, , p. 14–26 (DOI 10.1111/j.1468-2265.2009.00549.x, lire en ligne, consulté le ).

- ↑ Kontouma 2010, p. 2.

- « Saint Jean Damascène - Infos sur le saint du jour », sur www.vaticannews.va (consulté le )

- ↑ « John the Righteous of Damascus - Greek Orthodox Archdiocese of America - Orthodox Church », sur Greek Orthodox Archdiocese of America (consulté le )

- ↑ Marie Lavie, « Saint Jean Damascène, défenseur des images, saintes icônes », sur www.icones-grecques.com (consulté le )

- Histoire de Barlaam et Josaphat (l), Librairie Droz, 196 p. (ISBN 978-2-600-02478-5, lire en ligne).

- ↑ La « religion des Ismaélites », qu'il classa parmi les hérésies : Le chapitre 100/101 du De Haeresibus de Saint Jean Damascène.

- Textes et références bibliographiques sur sa théologie mariale et Dormition et assomption de Marie: histoire des traditions anciennes p. 163, Simon Claude Mimouni.

- John Tolan (trad. Pierre-Emmanuel Dauzat), Les Sarrasins : L'islam dans l'imagination européenne au Moyen Âge, Aubier, coll. « historique », , 478 p. (ISBN 9782700723342), p. 90-96.

- ↑ Exposé exacte de la foi orthodoxe. Fichier PDF.

- ↑ L'image incarnée : trois controverses contre les adversaires des saintes images. Défense et illustration des saintes icônes.

- ↑ Pour expliquer comment le Christ était à la fois un homme véritable et le Fils de Dieu, le patriarche Nestorius de Constantinople élabora une doctrine qui fut rejetée par le concile œcuménique d'Éphèse en 431.

Liens externes

Bases de données publiques

- Ressources relatives à la musique :

- Ressources relatives à la religion :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Britannica

- Brockhaus

- Den Store Danske Encyklopædi

- Deutsche Biographie

- Enciclopedia italiana

- Enciclopedia De Agostini

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Hrvatska Enciklopedija

- Internetowa encyklopedia PWN

- Nationalencyklopedin

- Proleksis enciklopedija

- Store norske leksikon

- Treccani

- Universalis

- Visuotinė lietuvių enciklopedija

- Catéchèse de Benoît XVI du 6 mai 2009

- (en) Catholic Encyclopedia