Callimaque de Cyrène

Le sujet de Callimaque de Cyrène revêt une grande importance dans la société actuelle. Que ce soit en raison de son impact sur la vie quotidienne des gens, de sa pertinence dans l'histoire ou de son influence sur le développement humain, Callimaque de Cyrène suscite l'intérêt et la curiosité de beaucoup. Dans cet article, nous explorerons en profondeur le sujet de Callimaque de Cyrène, en analysant ses origines, son évolution dans le temps, son impact dans différents domaines et sa pertinence aujourd'hui. Grâce à une approche détaillée et exhaustive, nous espérons offrir un aperçu complet et enrichissant de Callimaque de Cyrène, permettant à nos lecteurs de mieux comprendre son importance et son impact dans le monde d'aujourd'hui.

| Naissance |

vers 305 av. J.-C. Cyrène |

|---|---|

| Décès |

vers 240 av. J.-C. Alexandrie |

| Activité principale |

| Langue d’écriture | grec ancien |

|---|---|

| Genres |

Œuvres principales

- Hymnes

- Épigrammes

- Élégies

- Iambes

- Aitia (Causes)

- Pinakes

Callimaque (en grec ancien Καλλίμαχος ὁ Κυρηναῖος / Kallímakhos ho Kurênaîos) est un poète, philologue et bibliothécaire grec, né à Cyrène vers 305 av. J.-C. et mort vers 240 av. J.-C. à Alexandrie[1].

Biographie

Famille

Il est le fils de Theodoros et de Megatima, ses parents sont issus de notables de Cyrène. Son arrière-grand-père Annikeris est vainqueur des jeux Olympiques en -388[2].

Carrière

Selon la Souda[3], il enseigna d'abord les belles-lettres à Éleusis, quartier d'Alexandrie[4], puis fut appelé par Ptolémée II Philadelphe et donna des leçons de poésie dans le Musée : il eut Apollonios de Rhodes et Aristophane de Byzance comme disciples.

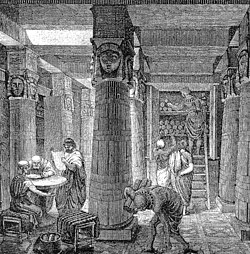

Les pinakes de la bibliothèque d'Alexandrie

Successeur de Zénodote d'Éphèse au poste de bibliothécaire d'Alexandrie à la mort de celui-ci[5], tout en continuant à donner des cours, il rédigea le premier catalogue raisonné de la littérature grecque, les Tables des personnalités dans chaque branche du savoir et liste de leurs écrits (Πίνακες τῶν ἐν πάσῃ παιδείᾳ διαλαμψάντων, καὶ ὧν συνέγραψαν), couvrant quelque cent vingt rouleaux d'inventaire classés par ordre alphabétique et par genre. Il aurait dressé les pinakes de ces livres[6], le terme πίναξ (pinax) signifiant à l’origine une « planche, une tablette de bois »[7]. Les pinakes auraient principalement été un répertoire des noms d’auteurs illustres dans un domaine particulier de la connaissance[6]. Ces pinakes constituaient ainsi une forme embryonnaire de catalogue[8]. Chaque ouvrage était ainsi classé par auteur et parmi les différentes disciplines comme la rhétorique, le droit, la médecine, la philosophie, l’histoire, la poésie lyrique, l’épopée, ou encore la tragédie. De plus, selon Frédéric Barbier, il est probable que les pinakes concernant ces auteurs aient aussi été accompagnés par des notices biographiques informant les lecteurs sur leurs origines, leur vie, leur carrière et leurs œuvres. Les pinakes de Callimaque sont novateurs en raison de leur ampleur mais aussi de leur caractère systématique et organisé s’éloignant du modèle de catalogue chronologique qui ne permettait pas un classement satisfaisant des œuvres conservées à la bibliothèque d’Alexandrie : les travaux de recherche du Musée nécessitaient une organisation plus rigoureuse de ses collections pour faciliter le travail des savants. Le catalogue inventé par Callimaque est donc indissociable du rayonnement de la bibliothèque et de la cité dans le monde méditerranéen, et il a ainsi constitué une référence pour d’autres bibliothèques de l’antiquité[9].

Œuvres

Il a aussi rédigé des ouvrages d'histoire, de grammaire et de littérature et a composé des poèmes dans presque tous les genres. En tant que chercheur à la bibliothèque d’Alexandrie, Callimaque se consacrait à la philologie : en particulier, il s’est intéressé à la lexicographie et il aurait écrit de nombreux rouleaux portant sur les langues et les cultures des mondes grecs et au-delà. Il aurait aussi, toujours selon la Souda, écrit un ouvrage intitulé Les merveilles du monde entier rassemblées dans l’ordre géographique, appelant au voyage et à la curiosité pour les contrées lointaines et préfigurant l’engouement pour ce type de récits aux périodes hellénistique et romaine[10].

Il excellait surtout dans l'élégie : il pleura ainsi la mort d'Arsinoé II[11]. De tous ses écrits — il composa environ 800 œuvres —, il ne nous est parvenu que quelques Hymnes composés pour les fêtes des dieux, des épigrammes et quelques fragments. Sa poésie est d'un style précieux. On connaît en outre de lui l'Ibis, poème peut-être dirigé contre Apollonios, son ancien disciple (ce poème a été imité par Ovide), et la Chevelure de Bérénice mise en vers latins par Catulle et dans laquelle il chante la beauté de ses boucles. Ses recueils poétiques relatent des récits mythiques ou héroïques. Dans l’Hécalé, il traite d'un épisode de la légende de Thésée. Le recueil des Iambes était plus diversifié en pièces littéraires ou morales, apologues ou récits. Les Hymnes, qui célèbrent tour à tour Zeus, Apollon, Artémis — où il rapporte entre autres le mythe de la Biche de Cérynie, l'île sainte de Délos, le bain de Pallas et Déméter, furent retrouvés en entier à la fin du Moyen Âge. Les Hymnes de Callimaque étaient restés dans le plus profond oubli jusqu’au temps où l’imprimerie, nouvellement inventée, donna le moyen de publier les meilleurs ouvrages de l’antiquité.

Parmi les hommes laborieux qui travaillèrent le plus sur ce poète, on compte Spanheim et Ernesti. Le premier en publia une édition en deux volumes in-8°, ornée de quelques gravures tirées de l’antique : on y trouve, non seulement une version latine, mais encore des notes grecques et latines, ainsi que des observations générales sur divers points obscurs qu’on n’avait pas encore éclaircis. Quoiqu’on puisse regarder ce travail comme achevé, néanmoins Ernesti l’a complété en retouchant la version de Spanheim, qu’il a reproduite avec le luxe de typographie, qui signalait son temps. A ces commentateurs se joignit Salvini, qui non-seulement a traduit notre auteur en latin, mais encore en vers italiens, avec toute l’exactitude que le texte comporte ; en quoi il a été suivi par Luca Antonio Pagnini, qu’on peut regarder comme le meilleur traducteur italien jusqu’ici connu[réf. nécessaire].

Source partielle

- Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Callimaque de Cyrène » dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, (lire sur Wikisource)

Notes

- ↑ Lucien de Samosate 2015, p. 901

- ↑ Les prétentions généalogiques à Athènes, Christian Settipani, p.754

- ↑ Meillier 1979, p. 13.

- ↑ Souda, κ, 227 : πρὶν δὲ συσταθῇ τῷ βασιλεῖ, γράμματα ἐδίδασκεν ἐν Ἐλευσῖνι, κωμυδρίῳ τῆς Ἀλεξανδρείας.

- ↑ La succession des épimélètes de la Bibliothèque, est relativement bien connue grâce à deux sources : d'une part, la Souda byzantine, mais également un papyrus d'Oxyrhynque datant de l'époque romaine P. Oxy., X, 1241, col. II (p. 99-108) ; si le début du texte est altéré — les deux premiers épimélètes (Zénodote d'Éphèse et Callimaque) n'y figurent pas —, la liste couvre les règnes allant de Ptolémée III Évergète à Ptolémée IX Sôter II :

« Apollonios, fils de Silleos, d'Alexandrie, appelé « le Rhodien », l'élève de Callimaque ; il roi. Lui succédèrent Eratosthène, puis Aristophane, fils d'Apelle, de Byzance, et Aristarque ; puis Apollonios d'Alexandrie surnommé l'Eidographe ; puis Aristarque, fils d'Aristarque, d'Alexandrie, mais originaire de Samothrace ; il aussi le précepteur des enfants de Philomètôr. Il fut suivi par Cydas, du corps des lanciers ; c'est sous le neuvième roi que se situe l'acmé des grammairiens Ammonios, Zénodote, Dioclès et Apollodore. » - ABBADI Mostafa el-, « La bibliothèque et le musée d'Alexandrie à l'époque des Ptolémées », Diogène, no 141, , p. 24-40 (ISSN 0419-1633)

- ↑ Alain Martin, « Bernard LEGRAS, Lire en Egypte d'Alexandre à l'Islam. », L'Antiquité Classique, vol. 73, no 1, , p. 509–510 (lire en ligne, consulté le )

- ↑ Manar BADR, L’ancienne bibliothèque d’Alexandrie : un regard d’historien, Lyon, ENSSIB, , 116 p. (lire en ligne), p. 114

- ↑ Frédéric Barbier, « Chapitre 1. Les origines antiques », dans Frédéric Barbier, Histoire des bibliothèques : d’Alexandrie aux bibliothèques virtuelles, Paris, Armand Colin, , 304 p. (ISBN 978-2-200-61625-0, lire en ligne), p. 33-35

- ↑ François Chamoux, « Le poète Callimaque et le rayonnement culturel d'Alexandrie », Publications de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 9, no 1, , p. 81-82 (lire en ligne, consulté le )

- ↑ Meillier 1979, p. 217 et suiv.

Bibliographie

- Frédéric Barbier, « Chapitre 1. Les origines antiques », dans Frédéric Barbier, Histoire des bibliothèques : d’Alexandrie aux bibliothèques virtuelles, Paris, Armand Colin, coll. « U-Histoire », , 304 p. (ISBN 978-2-200-61625-0), p. 33-35

- Émile Chambry, Émeline Marquis, Alain Billault et Dominique Goust (trad. du grec ancien par Émile Chambry), Lucien de Samosate : Œuvres complètes, Paris, Éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1248 p. (ISBN 978-2-221-10902-1), « Comment il faut écrire l’histoire », p. 901.

- Éditions

- Consulter la liste des éditions des œuvres de cet auteur

.

.

- Études

- (de) Rudolf Blum, « Kallimachos und die Literaturverzeichnung bei den Griechen. Untersuchungen zur Geschichte der Biobibliographie », Archiv für Geschichte des Buchwesens, Band 18, Lfg. 1–2, Frankfurt a.M., 1977 (ISSN 0066-6327) ; traduction anglaise de Hans H. Wellisch : Kallimachos — the Alexandrian Library and the Origins of Bibliography, University of Wisconsin Press, 1991 (ISBN 0-299-13170-X).

- (en) Alan Cameron, Callimachus and His Critics, Princeton University Press, 1995.

- François Chamoux, « Le poète Callimaque et le rayonnement culturel d'Alexandrie », Publications de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 9, no 1, , p. 79-89 (lire en ligne)

- André Laronde, Cyrène et la Libye hellénistique — Libykai Historiai — de l'époque républicaine au principat d'Auguste, Éditions du CNRS, collection « Études d'antiquités africaines », 1987, 524 p. (ISBN 2-222-03746-8)

- Claude Meillier, Callimaque et son temps. Recherches sur la carrière et la condition d'un écrivain à l'époque des premiers Lagides, Université Lille-III, 1979.

- (en) R. Pfeiffer, Callimachus, Oxford, 1949-1953 ; Clarendon Press, 1985.

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Œuvres de Callimaque, traduites en français par Robert Trabucco, Paris, Garnier.