Bignan

| Bignan | |||||

L'allée couverte de Kergonfalz. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Morbihan | ||||

| Arrondissement | Pontivy | ||||

| Intercommunalité | Centre Morbihan Communauté | ||||

| Maire Mandat |

Chantal Bihoës 2020-2026 |

||||

| Code postal | 56500 | ||||

| Code commune | 56017 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Bignanais | ||||

| Population municipale |

2 745 hab. (2021 |

||||

| Densité | 60 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 52′ 48″ nord, 2° 46′ 23″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 53 m Max. 181 m |

||||

| Superficie | 45,84 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Moréac | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.pays-st-jean.com/bignan/ | ||||

| modifier |

|||||

Bignan est une commune française, située dans le département du Morbihan en région Bretagne.

Le château de Kerguéhennec, parfois surnommé le « Versailles breton », est l'un des lieux les plus visités sur la commune.

Géographie

Situation

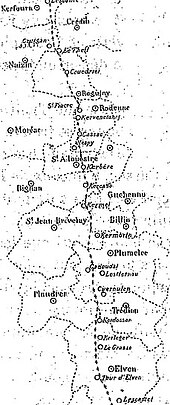

Carte de Bignan et des communes avoisinantes.

Carte de Bignan et des communes avoisinantes.

| Moréac | Saint-Allouestre | Buléon |

| Locminé Moustoir-Ac |

|

Guéhenno |

| Colpo | Saint-Jean-Brévelay |

La commune est située dans les Landes de Lanvaux. Bien que limitrophe de Locminé, la commune de Bignan était située dans le canton de Saint-Jean-Brévelay et, depuis la réforme administrative de 2014, se trouve dans le canton de Moréac.

Relief et hydrographie

Vaste commune de forme presque rectangulaire (la longueur étant dans le sens est-ouest)? Bignan a un relief assez accidenté : les points les plus élevés du finage communal, autour de 180 mètres d'altitude, se trouvent dans la partie sud-ouest de la commune (181 mètres entre Roscornec et Fondrenn, 179 mètres au nord de la Ville aux Vents) ; le point le plus bas (53 mètres) est dans l'angle sud-est du territoire communal, à la confluence du Ruisseau de Trébimoël avec la Claie. Le bourg est vers 120 mètres d'altitude. Un escarpement très marqué, regardant vers le sud, haut d'une soixantaine de mètres, va de Cohcastel à Kergunu et domine l'extrême sud du territoire communal, de part et d'autre du hameau de Bezo, dont l'altitude est d'à peine une centaine de mètres.

Carte du réseau hydographique de Bignan.

Carte du réseau hydographique de Bignan.

Le cours d'eau principal de la commune est la Claie, un affluent de rive droite de l'Oust et qui traverse la partie nord-est de la commune, alimentant l'étang de Kerguéhennec (un site de pêche), puis sert pour partie de limite orientale de la commune, la séparant de celle de Saint-Jean-Brévelay. Plusiuers de ses affluents de rive droite concernent Bignan : le Ruisseau de Kermeno, qui plus en aval porte le nom de Ruisseau de Keriolas, sert de limite nord à la commune, la séparant de celle de Saint-Allouestre et le Ruisseau de Trébimoël (qui porte le nom de Ruisseau du Pont Ruyen dans sa partie amont) sert de limite sud à la commune, la séparant de celles de Colpo et Saint-Jean-Brévelay. Un affluent du Ruisseau de Trébimoël, le Ruisseau de Kergeurh, sert de limite à la partie sud-ouest de la commune, la séparant de celle de Moustoir-Ac. Enfin le Tarun (rivière afflente de l'Ével et sous-affluente du Blavet) et son affluent le Ruisseau du Megouët servent de limite nord-ouest à la commune, séparant Bignan de Locminé.

- L'étang de Kerguéhennec.

- Les étangs de Kerguéhennec.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février.

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat complétée par des études régionales prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1997 permet de connaître en continu l'évolution des indicateurs météorologiques. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,2 | 3,1 | 4,2 | 5,4 | 8,8 | 11,1 | 12,6 | 12,6 | 10,3 | 8,7 | 5,5 | 3,1 | 7,4 |

| Température moyenne (°C) | 6 | 6,5 | 8,2 | 10,2 | 13,6 | 16,4 | 17,9 | 18 | 15,8 | 12,6 | 8,8 | 6 | 11,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,8 | 9,8 | 12,3 | 15 | 18,4 | 21,6 | 23,1 | 23,5 | 21,2 | 16,5 | 12,1 | 8,9 | 16 |

| Record de froid (°C) date du record |

−8 07.01.09 |

−8,5 11.02.12 |

−8,3 01.03.05 |

−3,9 11.04.03 |

−1,4 02.05.21 |

1,8 01.06.06 |

5,4 29.07.15 |

4,4 31.08.03 |

1,5 29.09.07 |

−4,5 30.10.1997 |

−5,9 29.11.10 |

−7 29.12.05 |

−8,5 2012 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

17,5 27.01.03 |

21,6 27.02.19 |

23,2 30.03.21 |

27,8 15.04.15 |

30,1 30.05.03 |

34,2 22.06.03 |

35,9 19.07.16 |

38,2 09.08.03 |

31,5 07.09.16 |

28,5 02.10.11 |

20,1 01.11.15 |

15,7 19.12.15 |

38,2 2003 |

| Précipitations (mm) | 118,6 | 74,6 | 82,5 | 81,2 | 67,3 | 48,5 | 56,2 | 58 | 58,6 | 121,8 | 120,3 | 123,2 | 1 010,8 |

Transports

Bignan est desservi principalement par la D 1, qui vient côté sud-est de Saint-Jean-Brévelay où elle débute (la D 778, ancienne RN 778, la relie à Meucon et audelà, via la D 767, ancienne RN 167, à Vannes) ; la D1 se poursuit en direction du nord-ouest vers Locminé et Guémené-sur-Scorff. La D 11, qui vient aussi côté sud de Saint-Jean-Brévelay, traverse la partie orientale de la commune et se dirige côté nord en direction de Rohan via Saint-Allouestre.

Bignan n'a pas de desserte ferroviaire ; elle fut desservie par la gare des Chemins de fer du Morbihan de Locminé pendant la période d'ouverture (1902-1947) de ce réseau ferroviaire. La gare TGV la plus proche est celle de Vannes.

Paysages et habitat

Bignan présente un paysage agraire traditionnel de bocage avec un habitat dispersé en écarts formés de hameaux (appelés localement "villages") et fermes isolées. Commune éloignée des grands centres urbains, la commune a conservé son caractère rural, même si le bourg a beaucoup grossi depuis les Trente Glorieuses avec la construction de lotissements principalement à l'est du bourg traditionnel, le reste de la commune échappant à la rurbanisation sauf à proximité immédiate de Locminé où le centre commercial de Kerforho, situé en périphérie de l'agglomération de Locminé, se trouve sur le territoire communal de Bignan.

Le bois de Kermeno est le bois le plus étendu de la commune : il se trouve dans sa partie nord.

Urbanisme

Typologie

Bignan est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee,,,. La commune est en outre hors attraction des villes,.

Occupation des sols

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols de la commune en 2018 (CLC).

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols de la commune en 2018 (CLC).

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 3,5 % | 160 |

| Zones industrielles ou commerciales et installations publiques | 0,2 % | 11 |

| Extraction de matériaux | 0,6 % | 29 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 44,2 % | 2035 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 19,6 % | 900 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 16,2 % | 745 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 2,1 % | 85 |

| Forêts de feuillus | 8,3 % | 382 |

| Forêts de conifères | 2,8 % | 127 |

| Forêts mélangées | 2,6 % | 119 |

| Source : Corine Land Cover | ||

Toponymie

Carte de la limite linguistique entre les langues bretonne et gallèse en 1886 (par Paul Sébillot).

Carte de la limite linguistique entre les langues bretonne et gallèse en 1886 (par Paul Sébillot).

Les formes les plus anciennes de Bignan, qui soient connues, ne remontent pas au-delà du XVe siècle. On trouve, dans les archives des Rohan, Bingnen en 1421, Buignen en 1428 et Bignen en 1461. Cette paroisse relevait en effet autrefois du doyenné de Porhoët, fief des seigneurs de Rohan. La signification de ce toponyme est obscure. Plusieurs hypothèses existent :

- un Beg (soit Beg-Hent- soit Beg-nein : bout du chemin ou de Naizin) mais la nasalisation du breton semble s’y opposer ;

- une origine similaire (« petite Béthanie ») aux Beignon et Bignac des pays Gallo et charentais ce qui lui donnerait une origine gallo-romaine ;

- une origine bretonne via le terme Bedun signifiant bouleau qui se dit beg beu aujourd'hui, on trouve effectivement un lieu-dit, le Bézo, qui pourrait le confirmer (bézo = bouleaux) ;

- une idée de hauteur basée sur les radicaux celtiques benn (Benian) et penn = hauteur (rapprochement avec pign : pignein (monter). Le bourg est en effet situé sur une hauteur.

Histoire

Bignan. Grande-Rue.

Bignan. Grande-Rue.

Préhistoire

On a trouvé à Bignan en 1906 des vestiges de l'époque acheuléenne et des vestiges d'habitats de l'âge du fer.

Antiquité

Selon François-Marie Cayot-Délandre, qui écrit en 1847, les restes d'un camp romain (« un fossé de 750 mètres de longueur, bordé par un parapet haut de 4 mètres et large de 15 mètres, accompagné de douves profondes ») se trouve à proximité des villages du Petit-Clesio et de Kerviguenno et non loin du tracé de la voie romaine qui allait de Darioritum (Vannes) à Corseul. Il écrit aussi que la tradition orale affirmait que ce retranchement aurait servi lors de conflits armés opposant au Moyen-Âge un seigneur de Kermeno aux moines rouges qui avaient leur couvent à l'emplacement actuel du bourg de Bignan.

Moyen-Âge

Bignan a probablement été une paroisse de l'Armorique primitive qui aurait englobé Saint-Jean-Brévelay, Colpo et la moitié sud de Guéhenno.

Guillaume de Bignan aurait participé en 1252 à la fondation de l'Abbaye de Prières en Billiers. Les Templiers auraient eu plusieurs établissements sur le territoire de Bignan, dont la chapelle de la Trinité.

Bignan forma une petite vicomté possédée successivement par les familles de Trébimoel, de Molac, de la Chapelle, de Rosmadec et de Rohan-Chabot.

Selon un aveu de 1471, Bignan était, au sein de la Vicomté de Rohan, une des 46 paroisses ou trèves de la seigneurie proprement dite de Rohan.

Temps modernes

Quatre chapellenies (Saint-Pierre, Notre-Dame de Trébimoël et Saint-Blaise, Notre-Dame des Rochers et Notre-Dame de Beaulieu) et six frairies (le Bourg, la Trinité, Sainte-Susanne, le Bézo, les Fontaines et Colpo) existaient à Bignan.

Carte de Cassini de la paroisse de Bignan (1789).

Carte de Cassini de la paroisse de Bignan (1789).

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Bignan en 1778 :

« Bignan ; vicomté ; à 5 lieues au Nord de Vannes, son évêché, sa subdélégation et son ressort ; et à 17 lieues trois quarts de Rennes. On y compte 2 500 communiants. La cure est à l'Ordinaire. M. le duc de Rohan en est Seigneur. La rivière de Loc baigne ce territoire qui forme un pays plat si vous exceptez quelques vallons. On y voit des terres en labeur fertiles en grains de toutes espèces, quelques prairies, des taillis et des landes en quantité. Les maisons nobles sont Guéhennec, avec haute-justice, qui ressortit à Pontivi ; et Trélaimoet, aussi haute-justice, qui ressortit au même siège. »

Révolution française

Le recteur Pierre Nourry, qui a fait reconstruire l'église paroissiale, l'ancienne étant trop vétuste, à partir de 1787 (les travaux furent interrompus par la Révolution, mais reprirent ensuite), est élu maire de Bignan en 1790 ; mais prêtre réfractaire, il doit s'exiler en Espagne pendant la Terreur, tout en restant en contact par lettres avec ses paroissiens qu'il retrouve un temps après le Concordat, avant d'être nommé prêtre de la cathédrale de Vannes.

Bignan se soulève pour la première fois en 1793 au passage d'un détachement de Lorient qui se rendait à Baud.

Bignan fut un centre très actif de chouannerie à partir de 1794 par l'action de Pierre Guillemot, dit « le roi de Bignan », lieutenant de Georges Cadoudal,. Sa première action d'éclat date du 8 octobre 1793 un détachement de 80 soldats républicains escortait l'abbé Leclerc, vicaire à Saint-Jean-Brévelay, prêtre réfractaire, qu'ils conduisaient devant le tribunal. À la hauteur du Bois de Collédo (en Guéhenno) 30 hommes que Pierre Guillemot commandait, tendirent une embuscade et délivrèrent le prêtre.

Article détaillé : Pierre Guillemot.Le 12 brumaire an III (2 novembre 1794) l'agent national de Josselin écrit au Comité de salut public que « les municipalités de Cruguel, Plumelec, Saint-Jean, Bignan, Buléon, Radenac, Pleugriffet, Réguiny et Credin ne peuvent plus faire exécuter les lois, ni ordonner les réquisitions des grains, fourrage et charrons. Les brigands |chouans] rôdent dans ces communes et les en empêchent. Ils menacent tous les individus qui désireraient y obtempérer de les assassiner eux et leurs familles et d'incendie leur domicile ».

En 1795 les bandes armées de Georges Cadoudal, Lemercier et Pierre Guillemot refusent de reconnaître les chefs qui leur sont envoyés, au nom des princes, par Joseph de Puisaye et le Conseil royal du Morbihan. Elles somment Boulanvilliers de se rallier à leurs chefs. Dans toute la région de Bignan les hommes de 15 à 50 ans rejoignent les insurgés et les femmes confectionnent leurs vêtements.

Le château de Kerguéhennec, parfois surnommé le « Versailles breton », servit d'entrepôt aux chouans pour soustraire les récoltes à la loi de réquisition des grains appliquée par l'administration républicaine,.

Entre 1789 et 1803, une fraternité laïque dominicaine, le "Tiers-Ordre de Saint-Dominique" du diocèse de Vannes, recrutait de nombreux membres dans la région, principalement à Grand-Champ (24 membres cités), Bignan (15 membres) et Moustoir-Ac (13 membres).

En 1800, Pierre Guillemot fait fusiller 36 soldats républicains surpris alors qu'ils convoyaient des grains.

Le XIXe siècle

Bonaparte, alors Premier Consul, demande le 15 prairial an XI (4 juin 1803 à son ministre de la justice Régnier de demander des renseignements sur les maires et curés de Bignan et des communes voisines, « ainsi que sur la situation de l'esprit public de ces communes et ceux des habitants qui pourraient être soupçonnés » de correspondre avec Georges Cadoudal.

Jules Simon décrit Bignan vers 1830 : « On fait un assez grand commerce de chanvre et de bestiaux, de sorte qu'il y a là une demi-douzaine de gros marchands, moitié paysans, moitié bourgeois, qui ne vont qu'à la première messe le dimanche, et qui passent, non sans raison, pour des bleus enragés » et évoque Auguste de Brossard, maire entre 1826 et 1830, « qui s'était signalé, dès la première année de son administration, en refusant de marcher derrière le dais, avec son écharpe, à la procession de la Fête-Dieu ».

Les trois frères Nayl, de Saint-Allouestre, arrêtés alors qu'ils se cachaient dans une hutte de charbonniers, furent condamnés à mort pour l'assassinat en 1830 d'Auguste de Brossard, maire de Bignan, lors de la Chouannerie de 1832 par la Cour d'assises de Vannes ; le véritable coupable étant ensuite découvert, ils furent défendus par Jules Simon afin d'être officiellement reconnus innocents.

Mathurin Mandard, originaire de Bignan, fut un chef de bande pendant la Chouannerie de 1832.

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Bignan en 1843 :

« Bignan, commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom ; aujourd'hui succursale ; chef-lieu de perception ; brigade de gendarmerie à pied ; une autre à Château-Vaissières (...). Principaux villages : Kersalouse, Le Reste, Treuliec, Kergueur, Kerfloch, le Mené, Guerigan, Mermerlan, Tyhuelcoat, Penhouet, Lenvaud, Kerguinec, Kerliec, Kerhouzai, Kerhour, La Ferrifère, Kercado, le bas Penderf, le Roc'h, Kerleu, Kerichen, Loublay, Cornehouet, Elisen, Langoulhervé, Kerferhant, le Mené. Superficie totale 5 457 hectares 98 ares, dont (...) terres labourables 1 923 ha, prés et pâturages 480 ha, bois 458 ha, vergers et jardins 122 ha, landes et incultes 2 327 ha, étangs 7 ha (...). Moulins à vent de Roch, de Saint-René, de Kerdaniel ; à eau de Roch, de Kerauffray, de Keriolas, de Haris. Châteaux de Kerdaniel, de Beaulieu, de Kerguéhennec. Il y a foire le 6 mai, ou le lendemain si ce jour est férié. Géologie : schistes micacés dans le nord. On parle le breton. »

Le "Tiers-Ordre de Saint-Dominique" poursuivit ses activités dans la paroisse de Bignan entre 1815 et 1862, y exerçant une forte influence et étant pour partie à l'origine de la fondation de la Congrégation des Filles de Jésus, projetée à la fin du XVIIIe siècle par Pierre Nourry, alors curé de Bignan, et fondée par son successeur Yves-Marie Coëffic en 1834. Au nombre de 10 lors de leur installation en 1834 dans le couvent qu'on venait de leur bâtir à Bignan, les religieuses de la "Congrégation des Filles de Jésus", appelées alors aussi "Sœurs de Bignan", étaient en 1860 lorsqu'elles quittèrent Bignan pour s'installer à Plumelin dans un lieu rebaptisé "Kermaria", au nombre de 138 (dont 50 converses), plus une trentaine de novices, réparties dans 22 établissements.

Article détaillé : Filles de Jésus (de Kermaria).Pierre-Marie Robino, laboureur à Kergarido en Bignan, participa à la Guerre de Crimée.

Le 16 août 1858, après avoir déjeuné à Colpo chez la princesse Baciocchi , le cortège impérial (Napoléon III et Eugénie de Montijo) traverse Bignan, où un arc de triomphe est orné des instruments et des produits de l'agriculture ; il porte l'inscription suivante : "Vivent l'Empereur et l'Impératrice longtemps ! Vive l'Empire toujours !".

La création de la commune de Colpo en 1864, pour partie au détriment de Bignan, fait passer la superficie de la commune de Bignan de 5 458 hectares à 4 583 hectares.

En 1882, le comte de Lanjuinais, maire de Bignan, fut révoqué (mais réélu ensuite) en raison de son opposition aux lois Jules Ferry de 1881 et 1882 sur l'enseignement primaire.

Un congrès de l'Union régionaliste bretonne se tint à Bignan le 27 août 1899. La même année ouvre à Bignan un bureau télégraphique

Le XXe siècle

La Belle ÉpoqueEn décembre 1902 un violent incendie détruisit au bourg de Bignan sept maisons couvertes de chaume.

La majorité des habitants parlent breton. L'abbé Jérôme Buléon, recteur de Bignan, estime en 1902 que dans sa paroisse une quarantaine de personnes comprennent le français ; il assure pour celles-ci une prédication spéciale en français dans une chapelle. Le curé de Bignan voit son traitement suspendu en janvier 1903 pour avoir prêché et enseigné le catéchisme en breton.

- Bignan : la rue principale au début du XXe siècle (carte postale).

- Bignan : le clocher de l'église paroissiale au début du XXe siècle (carte postale).

L'inventaire des biens d'église qui devait avoir lieu à Bignan le 10 mars 1906 ne put être effectué, le curé et les paroissiens refusant de donner la clef de l'église au percepteur de Saint-Jean-Brévelay, lequel n'insista pas malgré la présence d'un peloton de dragons et de quelques gendarmes. « Un grand drap ortuaure est tendu devant la porte principale. Un groupe d'hommes a passé la nuit dans l'église de peur d'une surprise ».

Le 28 septembre 1913 la pièce de théâtre Boëh er Goed ("La voix du sang"), de l'abbé Le Bayon, vicaire dans la paroisse, déjà jouée à Sainte-Anne-d'Auray, est jouée à Bignan devant une foule nombreuse. La troupe de théatre populaire en breton de Bignan était alors active : elle avait par exemple déjà donné des représentations du Mystère de Nicolazic à Sainte-Anne-d'Auray les 25 et 26 juillet 1909 ; elle joue aussi en 1912 Ar en hent de Vethleem ("En route vers Bethléem"), notamment à Sainte-Anne-d'Auray ; etc..

La Première Guerre mondialeLe monument aux morts de Bignan porte les noms de 149 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale : parmi eux trois au moins sont morts sur le front belge (Jean Dréano à Maissin et Albert Moisan à Rossignol, tous les deux dès le 22 août 1914 et Henri Le Quentrec à Poperinghe le 21 mai 1918) ; 4 au moins (Joachim Cadoret, François Le Corvic, Allain Le Quentrec et Félix Le Turnier) sont morts alors qu'ils étaient en captivité en Allemagne; un au moins (Jacques Suillaud) est un marin disparu en mer ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français.

L'Entre-deux-guerresEn 1927, l'école chrétienne de garçons de Bignan avait 72 élèves, celle des filles 124 élèves alors que l'école laïque de garçons avait 18 élèves et celle des filles sept élèves.

- Le calvaire du bourg de Bignan vers 1920 (carte postale).

- La "Grande Rue" de Bignan vers 1925.

- La "troupe bretonne" de Bignan vers 1925 (carte postale).

- La Place de l'Église vers 1933 (carte postale).

Le monument aux morts de Bignan porte les noms de 12 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs d'entre elles étant des résistants comme Ben Ghali, Henri Jegat, d'autres étant des victimes civiles comme Aimé Jegoux, d'autres des soldats.

L'après Seconde Guerre mondialeTrois soldats originaires de Bignan (Georges Le Barzic, A. Quilleré et H. Roger) sont morts pour la France pendant la guerre d'Algérie.

En 1961 Bernard Lhériau crée un abattoir de poulets à Bignan, qui est racheté en 1965 par le groupe Duquesne-Purina, qui ajoute en 1975 un atelier de découpe de dindes ; des cadres de l'entreprise rachètent celle-ci en 1981, puis celle-ci est rachetée tour à tour par Coopagri Bretagne en 1990, "France Volaille" en 1992 et le groupe Bourgoin en 1995, ce dernier rachat s'accompagnant de la création d'un nouvel atelier de découpe de dindes destinées à l'exportation et prend le nom de "groupe Ronsard" ; en 1998 cette société est rachetée par Coopagri Bretagne, société qui décise la construction d'un nouvel atelier de découpe de poulets en 2001 (ce qui en fait alors la deuxième plus grande usine de volailles de France); en 2020 l'usine passe sous le contrôle d'Eureden, issu de la fusion de Coopagri Bretagne avec Groupe D'Aucy.

Politique et administration

| Période | Identité | Étiquette | Qualité | |

|---|---|---|---|---|

| Les données manquantes sont à compléter. | ||||

| 1790 | Pierre Nourry | Recteur de Bignan. | ||

| 1793 | Mathurin Le Roch | Juge de paix. Officier public. | ||

| 1796 | 1797 | Pierre Le Goff | Fabricien en 1778. Capitaine chouan (lieutenant de Pierre Guillemot). | |

| 1797 | 1800 | Augustin Vally | Greffier de justice de paix. Officier public. | |

| 1800 | 1808 | Jean Le Corvic | ||

| 1808 | 1814 | Louis Daniel | Cultivateur. | |

| 1814 | 1814 | Jean Le Quentrec | Cultivateur. Adjoint faisant fonction de maire entre mai et octobre 1814. | |

| 1814 | 1826 | Guillaume Gillet | Cultivateur à Kerlayec. Ancien chouan. | |

| 1826 | 1830 | Auguste de Brossard | Notaire. Conseiller général. Destitué par Charles X de sa fonction de maire peu avant la Révolution des Trois Glorieuses. Assassiné par des Chouans. | |

| 1830 | 1832 | Lamour | ||

| 1833 | 1834 | Joseph Robin | Cultivateur. Seulement adjoint au maire. | |

| 1834 | 1844 | Yves Marie Conan | Cultivateur à Kergan. | |

| 1844 | 1846 | Joseph Rallier | ||

| 1846 | 1848 | Yves Marie Conan | Déjà maire de 1833 à 1844. | |

| 1848 | 1861 | Charles Le Brazidec | Adjoint au maire suppléant le maire en 1846 et 1847. Cultivateur. | |

| 1861 | 1871 | René Le Brazidec | Fils de Charles Le Brazidec, maire précédent. Cultivateur. | |

| 1871 | 1875 | Guillaume Marie Gillet | Cultivateur. | |

| 1875 | 1877 | Pierre Marie Cadoret | Cultivateur. | |

| 1877 | 1878 | Pierre Caro | Laboureur. | |

| 1879 | 1881 | Joachim Guillemet | Cultivateur. | |

| 1881 | 1916 | Paul-Henri Lanjuinais | Monarchiste | Officier de cavalerie |

| Les données manquantes sont à compléter. | ||||

| vers 1933 | Joseph Thiboult | |||

| vers 1941 | M. Le Guével | |||

| 1945 ? | mars 1959 | M. Kerdat | ||

| mars 1959 | 21 mars 1971 | Jean Thomas | DVD-UNR | Notaire |

| 21 mars 1971 | 28 janvier 1979 (décès) |

Jean Daniel | Retraité | |

| 4 mars 1979 | 22 mars 1981 (démission) |

Henri Mahéas | ||

| 22 mars 1981 | 16 mars 2008 | Henri-Michel Kersuzan, | DVD-UMP | Retraité civil Conseiller général de Saint-Jean-Brévelay (1998 → 2011) |

| 16 mars 2008 | 27 mai 2020 | Louis Morio | SE | Retraité de l'enseignement |

| 27 mai 2020 | En cours | Chantal Bihoès, | DVD | Aide-médico psychologique, ancienne adjointe 3e vice-présidente Centre Morbihan Communauté (2021 → ) |

Économie

Un parc éolien de deux mâts est installé sur le territoire de la commune depuis 2009. L'entreprise InnoVent qui en est propriétaire l'utilise en 2015 comme support d'un prêt participatif ouvert au public.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004.

En 2021, la commune comptait 2 745 habitants, en diminution de 1,4 % par rapport à 2015 (Morbihan : +3,21 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2 891 | 2 895 | 2 862 | 2 570 | 2 822 | 3 000 | 3 006 | 3 085 | 3 081 |

| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3 063 | 3 009 | 2 628 | 2 509 | 2 561 | 2 703 | 2 699 | 2 745 | 2 756 |

| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2 787 | 2 770 | 2 643 | 2 391 | 2 473 | 2 507 | 2 408 | 2 283 | 2 095 |

| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2006 | 2009 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2 061 | 2 067 | 2 227 | 2 446 | 2 567 | 2 546 | 2 531 | 2 549 | 2 723 |

| 2014 | 2019 | 2021 | - | - | - | - | - | - |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2 784 | 2 774 | 2 745 | - | - | - | - | - | - |

(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2006.) Histogramme de l'évolution démographique

Langue bretonne

École bilingue à Bignan.

École bilingue à Bignan.

En breton la ville se nomme Begnen. La commune a signé la charte Ya d'ar brezhoneg le 20 novembre 2009.

À la rentrée 2016, 49 élèves étaient scolarisés dans la filière bilingue catholique, soit 22 % des enfants de la commune inscrits dans le primaire.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Allée couverte et dolmen de Kergonfalz.

- Allée couverte de Kergonflaz.

- Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul : elle a été reconstruite à la fin du XVIIIe siècle à l'initiative du recteur Pierre Nourry.

- Chapelle Notre-Dame des Trois-Fontaines : selon la tradition, ce serait le siège initial de la paroisse de Bignan et aurait été la chapelle du couvent des Templiers. Elle a été reconstruite au XVIe siècle dans le style flamboyant. Son pèlerinage a longtemps été très fréquenté

- Fontaine Saint-Éloi : vue d'ensemble.

- Chapelle Saint-Lubin, dédiée à saint Lubin et située dans le village de Sainte-Suzanne (XVIIe siècle-XVIIIe siècle ; son clocheton date de 1727) et son calvaire. Son pardon se tient au mois de juin.

- Chapelle Saint-Lubin : vue extérieure d'ensemble.

- Chapelle Saint-Lubin : façade occidentale.

- Chapelle Saint-Lubin : modillon sud-est.

- Le calvaire de la chapelle Saint-Lubin.

- Chapelle Sainte-Noyale : située dans le village du Bézo, elle est dédiée à la fois à Notre-Dame des Fleurs et à sainte Noyale (laquelle, selon la légende, aurait été décapitée à Bézo par un tyran local du nom de Nizan) ; elle date principalement du XVIe siècle. Édifice désormais désaffecté, la chapelle a accueilli en 2020 le festival « l’Art dans les chapelles » et la fontaine Sainte-Nolwenn.

- Chapelle de la Sainte-Trinité : située près du château de Kerguéhennec, elle a été pillée lors de la Révolution française et est tombée en ruines dans le courant du XIXe siècle ; elle a été restaurée depuis 1972 par le Conseil général du Morbihan.

- Château de Kerguéhennec : depuis 1972 il est propriété du département du Morbihan et abrite depuis 1986 un centre d'art contemporain installé dans le château du XVIIIe siècle et son parc et un arboretum. Un « Atelier régional de restauration » d'œuvres d'art y a été créé en 1984 à l'initiative de l'association « Buhez » (regroupement de musées bretons).

- Le château de Kerguéhennec au début du XXe siècle : la cour d'honneur (carte postale).

- Domaine de Kerguéhennec.

- Le château de Kerguéhennec.

- Le château de Kerguéhennec.

- Manoir de Tréhardet, date du XVIe siècle, inscrit partiellement ( la galerie, les façades et toitures du logis secondaire) au titre des monuments historiques par arrêté du 28 novembre 1989.

- Château de Beaulieu (il date de la 2e moitié du XIXe siècle, mais a été construit à l'emplacement d'un château féodal disparu).

- Le château de Beaulieu vers 1925 (carte postale Émile Gervais).

- Bignan compte 42 calvaires dont la taille et la forme varient de la simple croix à l'édifice monumental. L'un d'eux porte la mention « La pierre s'usera, la croix demeurera, les gars de Bignan ne plieront pas ».

- Croix du bourg de Bignan (XVIe siècle).

- Croix de Treuliec (XVIIe siècle).

- Croix du bourg : vue d'ensemble.

- Croix du bourg : détail du socle.

- Croix de Treuliec : vue d'ensemble.

- Croix de Treuliec : partie sommitale.

- Ferme de Pierre Guillemot à Kerdel.

Personnalités liées à la commune

- Pierre Guillemot (1759-1805), chef chouan, dit le Roi de Bignan.

- Arthur Emmanuel Espivent de La Villesboisnet (1872-1939), député du Morbihan entre 1914 et 1919, habitait alors le château de Kerguéhennec.

Héraldique

|

Les armes de Bignan se blasonne ainsi : |

Voir aussi

Bibliographie

- Lettre du 10 septembre 1743 concernant le projet de lettres de rémission présenté par Sébastien Legrand, prêtre de Bignan, pour l'homicide du nommé Marguerin qu'il avait surpris en train de le voler, Source : C 39

- Louis Morio et Gilbert Jégat, La mémoire des Bignanais, 2023.

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie.

- Notices d'autorité :

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde.

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le 14 novembre 2020 en comité interministériel des ruralités.

- Personnes en âge de communier

- Mathurin Mandard, né le 17 thermidor an XII (5 août 1804) à Bignan, condamné aux travaux forcés à perpétuité en 1834 par la Cour d'Assises de Rennes.

- Mathurin Le Roch, né le 5 janvier 1766 au bourg de Bignan, décédé le 21 septembre 1794 à Saint-Jean-Brévelay.

- Pierre Le Goff, né le 3 août 1750 à Guérignan en Bignan, décédé le 26 février 1809 à Guérignan en Bignan.

- Augustin Vally, né le 18 avril 1769 au bourg de Bignan, décédé le 30 novembre 1816 au bourg de Bignan.

- Jean Le Corvic, né le 30 décembre 1755 à la métairie noble de Kernicol en Saint-Jean-Brévelay, décédé le 24 octobre 1827 à Kergunu en Bignan.

- Louis Daniel, né le 4 février 1768 à Kerguevel en Bignan, décédé le 20 octobre 1837 à Penderf en Bignan.

- Jean Le Quentrec, né le 10 juillet 1767an, décédé le 21 octobre 1816 à Talhouet en Bignan.

- Guillaume Gillet, né le 30 septembre 1776 à Bignan, décédé le 25 mars 1837 à Bignan.

- Auguste de Brossard, né vers 1793, tué par des Chouans en 1830.

- Joseph Robin, né le 14 juin 1782 à Guillac, décédé le 20 janvier 1841 à Bignan.

- Yves Marie Conan, né le 8 septembre 1774 à Bignan, décédé le 17 août 1850 à Bignan.

- Charles Le Brazidec, né le 6 avril 1786 à Bignan, décédé le 29 août 1863 à Bignan.

- René Le Brazidec, né le 11 février 1817 à Bignan, décédé le 2 mars 1889 à Bignan.

- Guillaume Marie Gillet, né le 23 juin 1841 à Kerlayec en Bignan, décédé le 6 février 1875 à Bignan.

- Pierre Marie Cadoret, né le 13 juin 1811 à Bignan, décédé le 13 juin 1889 à Bignan.

- Pierre Marie Caro, né le 23 septembre 1840 à Kerisoët en Bignan, décédé après 1901.

- Joachim Guillemet, né le 31 juillet 1834 à Bignan, décédé le 30 décembre 1881 à Bignan.

- Réélu en 1935.

- Réélu en 1965.

- Jean Yves Georges Louis Daniel, né le 30 décembre 1918 à Lorient, décédé le 28 janvier 1979 à Bignan. . Réélu en 1977.

- Henri Michel Kersuzan, né le 27 décembre 1936 à Saint-Jean-Brévelay, décédé le 6 novembre 2019 à Vannes. Réélu en 1983, 1989, 1995 et 2001.

- Réélu en 2014.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2024, millésimée 2021, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2023, date de référence statistique : 1er janvier 2021.

Références

- https://www.parcours-de-peche-morbihan.fr/carte-peche/etangs-de-kerguehennec.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, 18 juin 2010 (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le 16 juillet 2021)

- « Le climat en France métropolitaine », sur meteofrance.fr, 4 février 2020 (consulté le 16 juillet 2021).

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur ecologie.gouv.fr (consulté le 12 juin 2021).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, 2019 (consulté le 16 juillet 2021).

- « Fiche du Poste 56017003 » , sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le 24 janvier 2022).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le 31 mars 2021).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le 31 mars 2021).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le 31 mars 2021).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, 21 octobre 2020 (consulté le 31 mars 2021).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, 21 octobre 2020 (consulté le 31 mars 2021).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, 2018 (consulté le 20 avril 2021).

- Aveu de Margarite de Kerdel - 30 septembre 1428 (parchemin)

- « Toponymie », sur mairie-bignan.fr via Wikiwix (consulté le 10 octobre 2023).

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : Formations dialectales (suite) et françaises : étymologie de 35000 noms de lieux, t. 3, Librairie Droz, 1998, 480 p. (lire en ligne), p. 1719.

- in Revue morbihannaise - Volume 15 - 1911 - p. 48 de Max Nicol, l'abbé Jerome Buléon et Paul Aveneau de la Granciére.

- François-Marie Cayot-Délandre, Le Morbihan. Son histoire et ses monuments, Éditions du Bastion, 1847, pages 372-373.

- « Étymologie et histoire de Bignan », sur infobretagne.com (consulté le 31 décembre 2023).

- Joseph-Marie Le Mené, Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes, Vannes, Imp. de Galles, 1891.

- Théodore Derome, « De l'usement de Rohan ou du domaine congéable », Revue critique de législation et de jurisprudence, 1862, p. 257-258 (lire en ligne, consulté le 10 février 2023).

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, vol. 1, Nantes, Vatar Fils Aîné, 1778 (lire en ligne), page 80.

- « Bignan. Une représentation du village au XIXe siècle, à côté de la crèche », Journal Ouest-France, 27 décembre 2021 (lire en ligne, consulté le 1er janvier 2024).

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 1, Rennes, Molliex, 1843 (lire en ligne), pages 86 et 87.

- in Georges Cadoudal et les chouans, p. 156 de Patrick Huchet

- in 1788-1795: les Quévenois à l'heure de la Révolution française, p. 57 du Comité historique quévenois

- G. de Cadoudal, « Le roi de Bignan », La Semaine des Familles, 1er mars 1879, pages 760 (lire en ligne, consulté le 30 décembre 2023)

- Roger Dupuy, Les Chouans, Paris, Hachette Littérature, 1997, page 48.

- in Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, 1911, Volumes 21 à 23, p. 210 de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne.

- in La Chouannerie de 1815: les Cent-Jours dans l'Ouest, p. 210 de Roger Grand.

- Chanoine Danigo, « Le tiers-ordre de S. Dominique dans le diocèse de Vannes (1782-1862) », Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1er juillet 1961, page 40 (lire en ligne, consulté le 27 décembre 2023).

- Napoléon Ier, Correspondance de Napoléon I, t. 8, 1858-1869 (lire en ligne), page 427.

- Jules Simon, « La peine de mort. Histoire de 3 condamnés », Journal Le Petit Nord, 15 novembre 1878 (lire en ligne, consulté le 30 décembre 2023).

- Jules Simon, « L'Affaire Nayl », La Lecture : magazine littéraire : romans, contes, nouvelles, 21 mai 1898, pages 435 à 456 (lire en ligne, consulté le 4 avril 2024).

- « La peine de mort, récit par Jules Simon », Le Journal de Paris : national, politique et littéraire, 19 octobre 1869 (lire en ligne, consulté le 3 avril 2024).

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 1, Rennes, Molliex, 1843 (lire en ligne), pages 86 et 87.

- Chanoine Danigo, « Le tiers-ordre de S. Dominique dans le diocèse de Vannes (1782-1862) », Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1er juillet 1961, pages 40 et 41 (lire en ligne, consulté le 27 décembre 2023).

- « Trente-huitième lettre. La persécution fiscale », Bulletin des congrégations..., 4 février 1897, page 156 (lire en ligne, consulté le 30 décembre 2023).

- « Papa Robino, de Bignan, combattit aussi en Crimée.. mais il attend toujours sa métaille », Journal L'Ouest-Éclair, 21 octobre 1909, page 2 (lire en ligne, consulté le 2 janvier 2024).

- Charles Floquet, Au cœur de l'Arcoat. La Bretagne intérieure : La visite impériale, France-Empire, 1982 (ISBN 978-2-7048-0034-6), pages 307-324.

- Le Temps, 27 juin 1882 (en ligne sur Gallica).

- « Congrès de l'Union régionaliste bretonne », Journal L'Ouest-Éclair, 2 septembre 1899 (lire en ligne, consulté le 2 janvier 2024).

- « Bignan », Journal La Dépêche de Brest, 18 novembre 1899 (lire en ligne, consulté le 3 janvier 2024).

- « Bignan », Journal La Dépêche de Brest, 13 décembre 1902, page 3 (lire en ligne, consulté le 3 janvier 2024).

- Jérôme Buléon (1854-1934), né à Plumergat, ordonné prêtre en 1878, orateur et historien, enseigna au petit séminaire de Sainte-Anne-d'Auray entre 1877 et 1899 avant d'être nommé curé de Bignan jusqu'en 1906. Il dirigea la Revue morbihannaise entre 1905 et 1914, écrivant en breton et en français.

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902 : la IIIe République contre les langues régionales, Spézet, Coop Breizh, 1997, 182 p. (ISBN 2-909924-78-5).

- En vertu du Concordat de 1801, les prêtres étaient payés par l'État.

- « Une mesure inique », L'Ouest-Éclair, janvier 1903 (lire en ligne, consulté le 18 avril 2019).

- « Les inventaires des biens d'église. À Bignan », Journal L'Ouest-Éclair, 11 mars 1906, page 4 (lire en ligne, consulté le 2 janvier 2024).

- « Bignan. Une représentation au théâtre breton », Journal L'Ouest-Éclair, 1er octobre 1913, page 5 (lire en ligne, consulté le 2 janvier 2024).

- « Sainte-Anne-d'Auray. Les fêtes solennelles », Journal L'Ouest-Éclair, 19 juillet 1909, page 4 (lire en ligne, consulté le 2 janvier 2024).

- « Sainte-Anne-d'Auray. Au théâtre breton », Journal L'Ouest-Éclair, 11 avril 1912, page 4 (lire en ligne, consulté le 2 janvier 2024).

- Jacques Suillaud, quartier-maître Boulanger-Coq, disparu lors du naufrage du cuirasséSuffren le 26 novembre 1916.

- « Morbihan », sur MémorialGenWeb (consulté le 18 avril 2019).

- École et famille : bulletin mensuel de l'Union des associations catholiques des chefs de famille, juin 1927 (en ligne sur Gallica).

- Jean-Paul Louédoc, « La 2e plus grande usine de volailles est à Bignan », Journal Ouest-France, 10 octobre 2009 (lire en ligne, consulté le 1er janvier 2024).

- Patrick Croguennec, « Rachat de Ronsard à Bignan. Une histoire qui a débuté en 1961 », Journal Ouest-France, 14 avril 2021 (lire en ligne, consulté le 1er janvier 2024).

- « M. Henri Mahéas nouveau maire de Bignan », Ouest-France, 5 mars 1979.

- « M. Kersuzan, nouveau maire de Bignan », Ouest-France, 23 mars 1981 (lire en ligne

).

).

- « Henri-Michel Kersuzan, ancien maire, est décédé », Ouest-France, 7 novembre 2019 (lire en ligne)

- « Municipales à Bignan. Chantal Bihoès, ex-adjointe est élue maire », Ouest-France, 28 mai 2020 (lire en ligne, consulté le 30 mai 2020).

- Extrait de la fiche de Mme Chantal BIHOES, sur lesbiographies.com

- Eric Nedjar, « Éolien à Bignan : un placement qui rapporte », sur france3-regions.francetvinfo.fr, 15 décembre 2014 (consulté le 18 janvier 2017).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

- opab-oplb.org.

- Gilles Renault, « En Bretagne, la «chapelle des ronces» envoyée dans les roses », sur Libération.fr, 15 septembre 2020 (consulté le 15 septembre 2020)).

- Notice no PA00091809, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Château de Beaulieu (Bignan) », sur patrimoine.bzh, 2004 (consulté le 1er janvier 2024).

- Mairie de Brignan, À la découverte des 42 calvaires de Brignan, p. 16.

- https://actu.fr/bretagne/bignan_56017/a-bignan-louis-et-gilbert-ont-collecte-la-memoire-des-anciens_60461296.html.