Afrique de l'Est

Dans cet article, nous allons explorer le monde passionnant de Afrique de l'Est. Que vous soyez un expert dans le domaine ou que vous recherchiez simplement des informations sur ce sujet, vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir. De son origine à son impact actuel sur la société, en passant par les différentes perspectives et opinions sur le sujet, nous analyserons en profondeur chaque aspect pertinent de Afrique de l'Est. Préparez-vous à vous plonger dans un voyage fascinant et à découvrir tous les secrets et curiosités qui entourent Afrique de l'Est.

| Afrique de l’Est | |

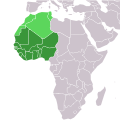

Carte de localisation de l’Afrique de l’Est | |

| Pays | Modèle:Republique Démocratique du Congo |

|---|---|

| Dépendances | |

| Principales langues | swahili, anglais, français, somali |

| modifier |

|

L'Afrique de l'Est est une région de l'Afrique. Elle désigne généralement les pays de la vallée du Grand Rift africain.

Géographies

- Pays classés dans cette zone

- Pays quelquefois classés dans cette zone

Elle comprend :

- les pays de la corne de l'Afrique :

- le Soudan du Sud (le Soudan frontalier est parfois ajouté).

- les pays des grands Lacs faisant également partie du Grand Rift :

- les iles de l'océan Indien :

- les Seychelles ;

- les Comores ; Mayotte.

- les Mascareignes (Île Maurice, La Réunion).

Madagascar, le Malawi et le Mozambique sont parfois également inclus dans cette zone.

Le Rwanda et le Burundi qui sont à la frontière de deux régions, et anciennes colonies allemandes au sein de l'Afrique orientale allemande devenues francophones (historiquement pour le Rwanda, et pour le Burundi encore aujourd'hui), sont souvent rattachés à l'Afrique centrale.

| Noms des États avec drapeau et noms officiels | Superficie[1] (km²) 2015 |

Population[1] estimation 2017 |

Densité[1] (hab. par km²) est. 2017 |

Capitale |

|---|---|---|---|---|

| 121 320 | 5 869 970 | 50 | Asmara | |

| 1 127 127 | 105 350 020 | 88 | Addis-Abeba | |

| 637 657 | 11 259 290 | 18 | Mogadiscio | |

| 25 030 | 810 179 | 21 | Ville de Djibouti | |

| 1 886 068 | 43 120 843 | 23 | Khartoum | |

| 619 745 | 12 530 717 | 20,2 | Djouba | |

| 580 367 | 41 800 000 | 72,02 | Nairobi | |

| 241 550 | 41 487 965 | 172 | Kampala | |

| 945 087 | 57 310 019 | 52 | Dodoma | |

| 26 338 | 12 187 400 | 462,7 | Kigali | |

| 27 834 | 11 099 298 | 398,7 | Gitega | |

| 455 | 92 430 | 203,1 | Victoria | |

| 2 236 | 761 664 | 409,2 | Moroni | |

| Total | 4 352 500 | 289 797 027 | 66,5 | — |

Histoire

Préhistoire et antiquité

Commerce avec l'Afrique de l'Est

Les régions côtières de l'Afrique orientale appartiennent à un vaste système d'échanges transocéaniques dès le début du IIe millénaire avant notre ère comme le démontrent les différents échanges de plantes cultivées entre l'Afrique, l'Inde, la Chine et l'Océanie[2]. Les relations à longue distance avec la culture austronésienne se poursuivent au cours du Ie millénaire avant notre aire et contribue fortement au peuplement et à l'histoire de Madagascar[3]. La côte de l'Afrique de l'Est constitue un point d'arrivée pour de nombreuses variétés de plantes d'origine asiatique et indonésienne comme les bananes, la canne à sucre, l'igname et le cocotier[4].

L'archéologie et la linguistique comparée permet de suivre le long de la côte est-africaine l'installation progressive de cette nouvelle population africaine au début de notre ère. Des fouilles démontrent notamment l'existence d'un site datant du Ier siècle av. J.-C. et ayant livré plusieurs céramiques égyptiennes et parthe; un second site occupé du IIe au Ve siècle présente des céramiques indiennes et persiques dans une première phase, puis sassanides dans une seconde. Cette région, alors appelée Azanie, se trouve sous domination de l'Arabie du Sud[5].

Les commerçants de l'antiquité sont intéressés par des produits comme l'ivoire, la corne de rhinocéros et les écailles de tortue exportés dans ces régions Les commerçants de l'Afrique de l'Est importaient quant à eux des objets en verre et des outils et armes en fer. Rhapta est alors qualifiée de metropolis par Claude Ptolémée, constituant une place urbaine et commerciale de première importance et servant probablement de tête de pont avec les régions côtières de l'Afrique de l'Est. Les marchands d'Afrique de l'Est deviennent par la suite réputés pour d'autres produits tels que le cuivre et l'or. Des monnaies ptolémaïques, romaines, kushanes, parthes, sassanides, aksumites et byzantines sont découvertes en Afrique de l'Est, suggérant l'extension importante de ce réseau commercial[6].

Avec le repli de l'Empire romain au IIIe siècle et la domination du royaume d'Aksoum sur la mer Rouge jusqu'au VIe siècle, les marchands arabes et sassanides prennent le relai des marchands romains dans le réseau commercial d'Afrique de l'Est. Au Ve siècle, Zanzibar devient un centre d'échange qui prédomine dans la région. Le site archéologique d'Unguja Ukuu (en) présente une grande variété de produits importés d'Inde, d'Asie occidentale et du monde romain datant du Ve siècle au VIIe siècle[6].

Royaumes nubiens

La première civilisation qui parvient à unifier ces régions autour d'elle fut celle du royaume de Kerma qui tient son nom de la cité de Kerma, que l'on suppose avoir été sa capitale, et dont les populations parlaient des langues chamito-sémitiques de la branche couchitique[7]. Les différents royaumes sont en relation avec l'Égypte antique, alternant dans leurs rapports de force. À la chute du royaume de Méroé, trois nouveaux royaumes nubiens apparaissent et se christianisent. La Nobatie, la Makurie et le Royaume d'Alodie résistent aux premières conquêtes musulmanes[8].

Moyen-Âge

Royaumes éthiopiens

Depuis l'Antiquité, le royaume d'Aksoum domine la Corne de l'Afrique et le commerce qui y transite. Au cours du IVe siècle, le roi d'Aksoum se convertit au christianisme monophysite[9]. Le royaume décline à partir du VIIe siècle à cause de la concurrence commerciale importante en mer Rouge dans le contexte de l'apparition et de la diffusion de l'Islam[10]. L'archéologie permet de relever plusieurs abandons soudains de sites aksoumites à partir du VIIe siècle, dont le port d'Adulis qui est incendié à cette période. La période s'accompagne d'instabilité et de révoltes contre le roi en place[11].

La dislocation du royaume d'Aksoum permet à d'autres communautés religieuses de s'établir. Le sultanat de Choa parvient à s'implanter tandis que la dynastie Zagwés permet à un nouvel État chrétien de se former[12]. Au XIIIe siècle, deux nouvelles puissances se mettent en place dans la région, le Sultanat d'Ifat et le Royaume de Damot, ce dernier étant païen[13]. En parallèle, le royaume chrétien des Zagwés s'affermit sous le règne de Gebre Mesqel Lalibela et établit la doctrine idéologique royale dans laquelle chaque roi est un élu de Dieu, héritier d'Israël, descendant du roi Salomon et de la reine de Saba, et détenteur de l'Arche d'alliance[14]. La dynastie salomonide s'empare du royaume en 1270, ainsi que de cette idéologie royale. Par réécriture historiographique, ils se désignent comme véritables successeurs. La maison dynastique s'étendra jusqu'à la déposition d'Haïlé Sélassié Ier en 1974[15].

Culture swahilie et États côtiers

À partir du VIIe siècle, la culture swahilie émerge et s'étend du nord au sud de l'Afrique de l'Est, développant des sites marchands majeurs tout en favorisant l'introduction de l'Islam[16]. Les marchands de la traite orientale se procurent des esclaves Zanj que l'on retrouve dans des plantations de la péninsule arabique, en Perse, en Indonésie ou encore en Chine[17]. Les exportations de l'Afrique de l'Est incluent également l'ambre gris, des peaux et du bois de construction. Le site de Kilwa, fondé vers 800, devient un important comptoir commercial du commerce de l'or[17].

L'expansion et les fortes activités commerciales, liées à l'islamisation, renforcent différentes cités-états qui forment par la suite deux organisations politiques distinctes. Une première, basée sur une gouvernance politique patricienne forme le Sultanat de Mogadiscio tandis qu'une seconde, basée sur une gouvernance royale avec hiérarchie sociale forme le Sultanat de Kilwa[18].

Au XVe siècle, les cités swahili profitent d'une croissance impulsée par le dynamisme de la Chine des Ming. Elles connaissent un nouvel âge d'or qui s'accompagnent de nouvelles transformations sociales. Le rayonnement des villes attire l'attention de la Chine. Zheng He, navigateur et explorateur chinois, dans ses expéditions de 1413-1415 et 1420-1421, visite la région. À la fin du XVe siècle, les premiers échanges avec les navires portugais ont également lieu[19].

États du Zimbabwe

L'importance commerciale des États côtiers est indissociable de l'émergence d'États intérieurs forts situés dans la vallée du Limpopo et l'actuel Zimbabwe. Plusieurs sites archéologiques identifiés permettent de faire remonter l'importance des échanges entre États intérieurs et États côtiers jusqu'au IXe siècle. Ils sont les principaux fournisseur de l'or provenant des plateaux zimbabwéens. L'organisation et le contexte des échanges et relations commerciales est indéterminée. Cependant, il ne semble pas répondre d'un système de prédation mais d'une dynamique commerciale alternant entre les rapports de force[20].

Le royaume du Zimbabwe (en) est un acteur majeur entre le XIIIe et XVe siècles depuis sa capitale Grand Zimbabwe. Le site de Grand Zimbabwe est le plus grand représentant d'une centaine d'autres sites formés d'enclos monumentaux répartis sur le plateau zimbabwéen et est considéré par les historiens comme un maillage territorial qui évoque un pouvoir aristocratique fort. Ce royaume contrôle l'exploitation de l'or, de l'ivoire ainsi que les échanges commerciaux. C'est sur le modèle de ce royaume que se forme ensuite l'Empire du Monomotapa[21].

Découverte européenne et colonisation

En 1498, Vasco de Gama découvre la côte de l'Afrique de l'Est. Plusieurs cités-états sont conquises et détruites, cependant la tentative portugaise de contrôler les voies commerciales n'aboutit pas et leur irruption ne bouleverse pas les réseaux d'échanges déjà en place. Devant s'insérer dans les configurations préexistantes, leur présence n'affaiblit pas les cités-États côtières mais contribue à reconfigurer les réseaux commerciaux et l'apparition de nouveaux centre dans l'archipel de Lamu et la ville de Paté[22].

Dans la période coloniale, une grande partie est colonisée par l'Empire britannique, à l'exception de Madagascar, colonisé par le Second Empire français. Le protectorat de l'Afrique orientale britannique dure de 1895 à 1920. Au milieu des années 1930, l'Italie fasciste, qui possédait déjà l'Érythrée et la Somalie (à l'exception du Somaliland), s'empare de l'Éthiopie (formant ainsi l'Afrique orientale italienne qui sera dissoute en 1941 après la campagne d'Afrique de l'Est).

Notes et références

- « UNdata », sur data.un.org (consulté le )

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 143.

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 145.

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 146.

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 148-149.

- Fauvelle-Aymar 2018, p. 150.

- ↑ Roger Blench, Kevin MacDonald (ed.) Marianne Bechaus-Gerst, The Origins and Development of African Livestock : Archaeology, Genetics, Linguistics and Ethnography : "Linguistic evidence for the prehistory of livestock in Sudan" (2000), Routledge, , 568 p. (ISBN 978-1-135-43416-8 et 1-135-43416-6, lire en ligne), p. 453

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 59-78, 227-252.

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 255.

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 257.

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 258.

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 260-266.

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 266.

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 269-270.

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 270-274.

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 150-152.

- Fauvelle-Aymar 2018, p. 152.

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 155-158.

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 163-164.

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 158.

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 159-160.

- ↑ Fauvelle-Aymar 2018, p. 168-169.

Bibliographie

- François-Xavier Fauvelle-Aymar, L'Afrique ancienne: de l'Acacus au Zimbabwe : 20000 avant notre ère-XVIIe siècle, Belin, (ISBN 978-2-7011-9836-1, lire en ligne)

Annexes

Articles connexes

- Géologie de l'Afrique : plaque africaine, plaque somalienne, rift est-africain, rift de Gregory

- Corne de l'Afrique, biodiversité de la Corne de l'Afrique

- Vallée du Grand Rift, lacs de la vallée du Grand Rift

- Afrique des Grands Lacs, Grands Lacs (Afrique)

- Archipel des Mascareignes (La Réunion, Maurice, Rodrigues), Madagascar

- Liste de villes d'Afrique de l'Est (en)

- Histoire de l'Afrique

- Préhistoire de l'Afrique de l'Est (en)

- Liste de civilisations précoloniales en Afrique de l'Est

- Liste de royaumes de l'Afrique des Grands Lacs, Population de l'Afrique des Grands Lacs

- Azanie (Côte d'Ajan), dénomination pendant l'Antiquité des terres africaines au sud de l'Égypte

- Culture swahilie, Zanguebar

- Commerce interrégional par caravanes en Afrique de l'Est (XIXe siècle)

- Sultanat de Mascate et Oman (1856-1970), Sultanat de Kilwa

- Partage de l'Afrique (1880-1915)

- Campagne d'Afrique de l'Est (Première Guerre mondiale)

- Campagne d'Afrique de l'Est (Seconde Guerre mondiale)

- Chronologie de la décolonisation de l'Afrique

- Histoire par pays

Liens externes

- Ressource relative à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :