Marville (Meuse)

Dans cet article, nous explorerons en profondeur Marville (Meuse), un sujet qui a suscité un grand intérêt et un grand débat ces dernières années. De ses origines à sa pertinence aujourd'hui, Marville (Meuse) a retenu l'attention de diverses sphères de la société. A travers une analyse exhaustive, nous examinerons les différentes arêtes qui composent Marville (Meuse), ainsi que leurs implications dans différents contextes. De plus, nous soulignerons l’évolution de Marville (Meuse) au fil du temps, en mettant en avant son impact dans différents domaines et son influence sur la prise de décision. En pesant les différents points de vue sur Marville (Meuse), nous cherchons à fournir une perspective globale qui enrichit la compréhension de ce sujet si pertinent aujourd'hui.

| Marville | |

Le village et son église. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Meuse |

| Arrondissement | Verdun |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Montmédy |

| Maire Mandat |

André Jullion 2020-2026 |

| Code postal | 55600 |

| Code commune | 55324 |

| Démographie | |

| Gentilé | Marvillois[1] |

| Population municipale |

514 hab. (2022 |

| Densité | 26 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 27′ 10″ nord, 5° 27′ 24″ est |

| Altitude | Min. 197 m Max. 313 m |

| Superficie | 19,55 km2 |

| Type | Commune rurale à habitat dispersé |

| Unité urbaine | Hors unité urbaine |

| Aire d'attraction | Hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Montmédy |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Marville est une commune française située dans le département de la Meuse, en région Grand Est. Elle fait partie de la Lorraine gaumaise.

Ses habitants sont appelés Marvillois.

Géographie

Localisation

Marville est située sur la N 43, à 13 km au sud-est de Montmédy, à 13 km à l'ouest de Longuyon et 10 km au sud de la frontière belge.

Communes limitrophes

|

Iré-le-Sec | Flassigny | Villers-le-Rond |

|

| Remoiville | N | Saint-Jean-lès-Longuyon | ||

| O Marville E | ||||

| S | ||||

| Remoiville | Delut | Rupt-sur-Othain et Petit-Failly |

Géologie et relief

Hydrogéologie et climatologie : Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Seine-Normandie, par le BRGM :

- Territoire communal : Occupation du sol (Corinne Land Cover) ; Cours d'eau (BD Carthage),

- Géologie : Carte géologique ; Coupes géologiques et techniques,

- Hydrogéologie : Masses d'eau souterraine ; BD Lisa ; Cartes piézométriques.

Sismicité

Commune située dans une zone 1 de sismicité très faible[2].

Hydrographie

Réseau hydrographique

La commune est dans le bassin versant de la Meuse au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par l'Othain, le ruisseau de Crédon et le ruisseau du Moulin de Sebastopole[3],[Carte 1].

L'Othain, d'une longueur de 67 km, prend sa source dans la commune de Gondrecourt-Aix et se jette dans la Chiers à Montmédy, après avoir traversé 25 communes[4].

Un plan d'eau complète le réseau hydrographique : le plan d'eau de l'Othain, d'une superficie totale de 26,1 ha (20,4 ha sur la commune)[Carte 1],[5].

Marville repose sur un massif karstique comprenant de nombreuses cavités et un ruisseau souterrain auxquels il est possible d'accéder par de nombreuses dolines (profondes jusqu'à presque plus que 20 mètres), dans le Bois de Marville et le Bois de Rupt-sur-Othain. Le ruisseau souterrain peut être visité par des spéléologues confirmés en rampant d'abord au fond d'une doline à travers un étroit boyau, rempli à moitié de boue liquide. Après une cinquantaine de mètres, il faut descendre en rappel une cascade de quelques mètres puis suivre le ruisseau sur plusieurs centaines de mètres jusqu'à un siphon. En cas de crue, les eaux resurgissent comme un geyser pouvant atteindre 2 m de hauteur à partir de sources souterraines inondant parfois une partie du village de Delut ; on les appelle les bouillons de Delut[6].

Gestion et qualité des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Bassin ferrifère ». Ce document de planification concerne le périmètre des anciennes galeries des mines de fer, des aquifères et des bassins versants hydrographiques associés qui s’étend sur 2 418 km2. Les bassins versants concernés sont celui de la Chiers en amont de la confluence avec l'Othain, et ses affluents (la Crusnes, la Pienne, l'Othain), celui de l'Orne et ses affluents et celui de la Fensch, le Veymerange, la Kiesel et les parties françaises du bassin versant de l'Alzette et de ses affluents (Kaylbach, ruisseau de Volmerange). Il a été approuvé le . La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est la région Grand Est[7].

La qualité des cours d’eau peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Climat

En 2010, le climat de la commune est de type climat de montagne, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[8]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est dans une zone de transition entre le climat océanique altéré et le climat océanique altéré et est dans la région climatique Lorraine, plateau de Langres, Morvan, caractérisée par un hiver rude (1,5 °C), des vents modérés et des brouillards fréquents en automne et hiver[9].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 9,5 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 15,6 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 949 mm, avec 13,9 jours de précipitations en janvier et 9,7 jours en juillet[8]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Villette », sur la commune de Villette à 7 km à vol d'oiseau[10], est de 10,1 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 909,4 mm. La température maximale relevée sur cette station est de 39 °C, atteinte le ; la température minimale est de −14,8 °C, atteinte le [Note 2],[11],[12].

Les paramètres climatiques de la commune ont été estimés pour le milieu du siècle (2041-2070) selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre à partir des nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020[13]. Ils sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[14].

Voies de communications et transports

Voies routières

Transports en commun

Lignes SNCF

Urbanisme

Typologie

Au , Marville est catégorisée commune rurale à habitat dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[16]. Elle est située hors unité urbaine[17] et hors attraction des villes[18],[19].

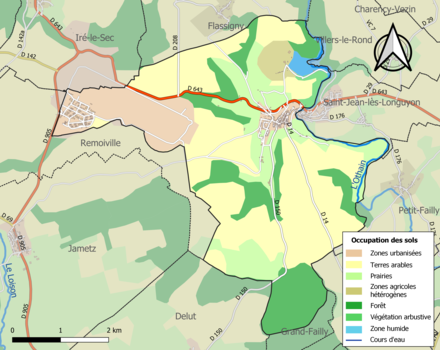

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (64,3 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (64,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (45,2 %), forêts (18,7 %), prairies (16,5 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (12,5 %), zones agricoles hétérogènes (2,6 %), zones urbanisées (2,2 %), eaux continentales[Note 3] (1,3 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1 %)[20]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 3].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Martis-villa (IXe siècle) ; Cenobium Sancti-Petri Martis-villæ (1158) ; Castrum et villa de Marvilla (1213) ; Marvilla (1220) ; Marville (1267) ; Marwille (xve siècle)[21].

Histoire

Préhistoire et antiquité

La présence humaine est attestée de longue date en Lorraine. La culture celte y a notamment prospéré au Ve siècle av. J.-C.. Située sur le territoire de l'ancienne Gaule romaine, Marville est à mi-chemin entre les grandes cités de Verdun et d'Arlon en Belgique.

Moyen Âge

Au Moyen Âge, Marville est intégrée au royaume de Lotharingie, au cours du IXe siècle, puis de la Francie orientale.

En , Marville est le siège d'un comté[21].

Les plus anciennes mentions de Marville remontent à la fin du XIIe siècle. À cette époque, le comte de Bar, Thiébaut Ier, y fait édifier une forteresse. Vers 1190, il affranchit partiellement la cité, conférant de nombreux avantages aux habitants et aux métiers de Marville, notamment dans les domaines économiques et judiciaires.

Par son mariage avec la comtesse Ermesinde de Luxembourg, fille d'Henri l'Aveugle, Thiébaut Ier fait entrer Marville dans les possessions du Luxembourg. Mort en croisade contre les Albigeois dans le sud de la France, il laisse une veuve qui épouse le marquis d'Arlon et comte de Limbourg.

Le lieu-dit de Choppey était une cense placée sous la souveraineté commune des ducs de Bar et de ceux de Luxembourg de 1270 à 1603.

Le , Antoine de Brabant et Édouard III, comte de Bar, meurent tous les deux à Azincourt. Marville perd ses deux seigneurs. À Édouard III succède son fils, Jean IV. Dès 1419, il transmet ses États à son petit-neveu, René d'Anjou, marié à Isabelle, héritière de Lorraine. Le décès simultané de ces deux personnalités ne modifie en rien le destin particulier de Marville. Les héritiers d'Ermesinde continuent de se transmettre la cité, provoquant une indivision pour quatre siècles entre le comté de Bar et celui de Luxembourg. Cette période est appelée « Les Terres Communes ». Elle se caractérise par une profitable neutralité pour les habitants de Marville au cours de la tumultueuse époque des « guerres féodales ». La ville s'enrichit de cette favorable position et connaît son apogée à la Renaissance aux XVIe et XVIIe siècles.

Période moderne

En 1441, une lointaine descendante d'Ermesinde, duchesse en titre mais désargentée, vend le comté de Luxembourg à Philippe III de Bourgogne. Marville entre dans les États bourguignons. La petite-fille de celui-ci, Marie de Bourgogne, épouse l'héritier des Habsbourg. Leur petit-fils est Charles Quint. De cette succession, Marville conserve un patrimoine bâti lié à la présence espagnole en Lorraine. Pendant cette période, Marville fait en effet partie des Pays-Bas espagnols. Il reste quelques maisons de style Renaissance espagnole intéressantes par leur état de conservation et leur rareté en Gaume[22].

En 1659, à l'occasion du Traité des Pyrénées réconciliant la France et l'Espagne, Marville est intégrée au royaume de France, rompant ainsi le lien qui l'unissait au Luxembourg. Devenant alors un chef-lieu de prévôté et de bailliage du Luxembourg français.

Une partie de la Franche-Comté, alors espagnole, est cédée à la France. L'État souverain du duché de Bar est annexé, mais reste gouverné par le duc Charles IV de Lorraine.

Était rattaché au diocèse de Trèves (archidiaconé de Longuyon et doyenné de Juvigny).

En 1672, la fortification des défenses de Montmédy, sur ordre de Louis XIV, s'accompagne du démantèlement de celles de Marville, dans le but de limiter les pouvoirs de la noblesse locale ainsi que d'éviter d'offrir à tout ennemi potentiel une place forte en état de fonctionnement. La politique centralisatrice de Louis XIV et sa stratégie militaire provoquent le déclin de Marville.

Époque contemporaine

La cité garde son nouveau statut de bourgade de province jusqu'au conflit de 1914. La ligne de front se stabilise en effet rapidement sur une ligne de 500 km orientée du nord au sud, passant par les hauteurs de Verdun, à quarante kilomètres vers le sud-ouest. Marville est située juste à l'arrière des lignes allemandes et subit des dégâts lors de bombardements.

En 1940, le 132e régiment d'infanterie de forteresse s'y est battu[23].

Politique et administration

Budget et fiscalité 2022

En 2022, le budget de la commune était constitué ainsi[25] :

- total des produits de fonctionnement : 1 102 000 €, soit 2 080 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 555 000 €, soit 1 047 € par habitant ;

- total des ressources d'investissement : 66 000 €, soit 124 € par habitant ;

- total des emplois d'investissement : 199 000 €, soit 375 € par habitant ;

- endettement : 1 551 000 €, soit 2 926 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d'habitation : 13,43 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 33,87 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 20,97 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 43,61 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 14,39 %.

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2020 : médiane en 2020 du revenu disponible, par unité de consommation : 19 990 €[26].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[27]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[28].

En 2022, la commune comptait 514 habitants[Note 4], en évolution de +3,42 % par rapport à 2016 (Meuse : −4,4 %, France hors Mayotte : +2,11 %).

Économie

Entreprises et commerces

Agriculture

- Sylviculture et autres activités forestières.

- Culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses.

- Culture et élevage associés.

- Élevage d'autres animaux.

Tourisme

- Auberge et hôtel à Marville.

- Chambres d'hôtes à Colmey, Montmédy.

Commerces

- Commerces et services de proximité.

- Implantée sur la base aérienne, la deuxième plus grande centrale photovoltaïque de France devrait produire environ 156 GWh/an[31],[Note 5].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Outre ses monuments religieux et funéraires remontant au Moyen Âge, Marville possède de rares témoins de la Renaissance espagnole en Gaume, avec ses belles façades, nées de l'implantation de familles nobles, bourgeoises ou commerçantes attirées par l'époque prospère du XVIe siècle. Le village possède surtout l'un des rares cimetières classés[32] - sinon le seul-, en raison de son exceptionnel état de conservation et de la diversité de ses tombes[33]. Il est classé monument historique par arrêté du 13 août 1931[34]. Le cimetière de Saint-Hilaire, couronné avec la chapelle Saint-Hilaire, est également classé monument historique depuis 1931[35]. Marville fait partie du réseau national des Petites Cités de Caractère®.

Moyen Âge

- Chapelle Saint-Hilaire de style roman (XIIe-XIVe), classée monument historique en 1931, qui fut l'église mère de Marville jusqu'au XIIIe siècle. D'abord romane, elle a été transformée au XIVe siècle. Elle conserve un important mobilier funéraire gothique et moderne (in-situ ou provenant du cimetière), des autels latéraux du XVe siècle et un retable de 1707[36],[37].

- Pietà des Lépreux - XIIe siècle (église Saint-Nicolas) classée monument historique en 1954[38].

Moyen Âge et Temps modernes

- Vestiges de l'enceinte XIIIe - XVIIe, rue de la Vieille-Halle, inscrits monuments historiques en 2002[39].

- L'église Saint-Nicolas XIIIe siècle[40],[41], classée monument historique en 1920[42], qui contient de multiples trésors :

- la Vierge Couronnée ;

- les chapelles gothiques ;

- la chapelle Sainte-Fine ;

- le tombeau de Salantin de Gavroy ;

- la magnifique tribune d'orgues de style gothique[43].

- Ossuaire de 40 000 crânes et cimetière classés (XVe siècle).

- Maison dite du Prieur de Saint-Hilaire -Saint-Nicolas XVIe siècle, 2, Grande-Place classée monument historique en 2006[47].

- Ancien refuge de l'abbaye d'Orval, 27 et 29 rue des Prêtres, XVIe siècle et XVIIIe siècle classé partiellement monument historique en 1931 et inscrit en 1998[48].

- Ancien Hôtel de ville dit Maison des Drapiers, rue du Tripot, dont la porte avec une statuette de drapier est classée monument historique en 1931[49].

- Immeuble avec façade et toiture du XVIe siècle, Grande-place, classé monument historique en 1931[50].

- Immeuble avec façades du XVIe siècle et XVIIe siècle, Grande-place, classé monument historique en 1931[51].

- Maison dite du Chevalier Michel XVIe siècle, Grande-Rue rue de Bal classée monument historique en 1931 et inscrite en 1980[52].

- Immeuble avec une statue de la Vierge dans sa niche, rue du Tripot, classée monument historique en 1931[53].

- Immeuble avec façade du XVIe siècle et toiture, rue du Tripot, classé monument historique en 1931[54].

- Calvaire du XVIe siècle, route Nationale, classé monument historique en 1920[55].

Temps Modernes

- Maisons et hôtels particuliers de style Renaissance dont l'Hôtel d'Égremont, Grande rue, classé au titre des monuments historiques depuis 1931[56].

- Immeuble avec façade et toiture Renaissance, place Saint-Benoît, classé au titre des monuments historiques depuis 1932[57].

- Maison 4, rue Marius du XIVe siècle et XVIIIe siècle inscrite au titre des monuments historiques depuis 2015[58].

- Maison, rue des Prêtres, avec une porte du XVIe siècle classée au titre des monuments historiques depuis 1932[59].

- Maison, rue des Prêtres, porte avec écusson et baie Renaissance classée au titre des monuments historiques dès 1931[60].

- Couvent des Bénédictins XVIe siècle[61].

- Couvent des Antonins XVIIe siècle.

- Chapelle de l'hospice Saint-Bernard[62].

Période contemporaine

- Ancienne base aérienne occupée par des unités de la Force aérienne du Canada de 1952 à 1967.

Aux alentours immédiats, on peut également citer :

- la citadelle de Montmédy à 13 km ;

- la basilique Notre-Dame d'Avioth à 20 km ;

- le château de Louppy-sur-Loison à 11 km ;

- le fort de Fermont à 20 km ;

- l'abbaye Notre-Dame d'Orval - Belgique à 30 km ;

- les musées Gaumais - Virton, Arlon - Belgique à 30 km ;

- le barrage de Marville[63].

Marville dans la culture

- Un épisode de la série Maigret avec Bruno Cremer (Le fou de Sainte Clotilde) y a été en partie tourné.

- Suite française, film historique sorti en 2015 qui prend pour cadre le village de Bussy, est tourné en partie à Marville en .

- Rendez-vous d'Antoinette Beumer tourné en 2014 dans le Pays de Montmédy.

- L'inconnue du cimetière Saint-Hilaire de Pierre Kalmar, roman fantastique et symbolique situé à Marville et Bar-le-Duc.

- Tout doit disparaître est un roman de Laurent Maillard, paru en 2022 aux Éditions Macha, qui a pour point de départ l'histoire familiale de l'auteur dont l'aïeul, Constant Motsch, gardien du cimetière Saint-Hilaire de Marville, a "rangé" l'ossuaire en 1890[64].

Personnalités liées à la commune

- Nicolas Lemaire (1739-1794), missionnaire et prêtre réfractaire français.

- La famille de Nikolaus Harnoncourt (Johann Nikolaus, comte de La Fontaine et d’Harnoncourt-Unverzagt), chef d'orchestre, violoncelliste et gambiste autrichien est originaire de Marville. Sa famille qui ne s'appelait alors que « de La Fontaine » était longtemps receveur à Marville pour le compte du duc de Bar[65]. Cette famille se réfugia à Harnoncourt, pour échapper aux persécutions des protestants à la suite de la révocation de l'édit de Nantes. C'est là qu'ils s'adjoignirent la mention d'Harnoncourt. Puis Joseph Louis Matthieu de La Fontaine d'Harnoncourt (1736-1816), se mit au service des Habsbourg alors qu'un Lorrain, François III de Lorraine qui épousa l'archiduchesse Marie-Thérèse de Habsbourg, avait été élu empereur romain germanique sous le nom de François Ier en fondant ainsi la dynastie des Habsbourg-Lorraine. Nikolaus Harnoncourt descend directement de ce même François Ier du Saint-Empire par sa mère, qui était son arrière-arrière-petite-fille.

Pierre-Nicolas Constant Motsch.. - Gardien du cimetière Saint-Hilaire, Pierre Nicolas Constant Motsch a entreposé en 1890 dans le petit ossuaire entre 4 et 5 000 crânes[66], issus d'une fosse commune qui avait été notamment alimentée par la maladrerie de Marville[67]. L'ossuaire rassemblait également 29 "horloges de la vie", de petites boîtes en forme de tête d’horloge qui renfermaient les crânes d’hommes et de femmes de Marville décédés entre les années 1780 et 1860.

- Fin XVIIIe, début XIXe, c'était une pratique funéraire courante que de placer des crânes exhumés des tombes dans une boîte[68] avec sur la façade son nom, sa date de décès, son statut social pour certains et souvent une prière, à Marville « Nous avons été comme vous, Vous serez comme nous, Priez Dieu pour nous ». Pierre Nicolas Constant Motsch est né le 13 octobre 1834 à Stenay (Meuse) et décédera le 16 janvier 1902 à Marville. Son fils Henry Adrien Motsch prit sa suite en tant que gardien du cimetière jusqu'à la 1ère guerre mondiale, date à laquelle la famille Motsch partit s'installer à Ligny-en-Barrois (Meuse).

Héraldique

Les anciennes armes de Marville étaient « mi-parti à dextre burelé d'argent et de gueules de dix pièces, au lion d'argent langué d'azur, couronné et armé d'or, à la queue fourchue, brochant sur le tout, qui est de Luxembourg moderne, modifié, comme partie dominante ; et à sénestre , d'azur aux deux barreaux d'argent adossés, accompagnés de trois croisettes recroisetées au pied fiché de même, pour les insignes du Barrois »[21].

|

Blason | Parti : au 1er burelé d'argent et d'azur, au lion de gueules à la queue fourchée et passée en sautoir, armé ; lampassé et couronné d'or, brochant sur le tout, au 2e d'azur à deux bars adossés d'or, cantonnés de quatre croisettes recroisetées au pied fiché d'or. |

|---|---|---|

| Détails | Marville fut possédée par les ducs de Luxembourg et les comtes de Bar ; c'est sans doute à cette particularité que font allusion ses armoiries[69]. Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Notes et références

Notes

- ↑ Les ruisseaux intermittents sont représentés en traits pointillés.

- ↑ Les records sont établis sur la période du au .

- ↑ Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- ↑ Population municipale de référence en vigueur au 1er janvier 2025, millésimée 2022, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2024, date de référence statistique : 1er janvier 2022.

- ↑ Soit 0,156 TWh/an.

Cartes

- « Réseau hydrographique de Marville » sur Géoportail (consulté le 9 juin 2024).

- ↑ « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le ).

- ↑ IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

Références

- ↑ « Meuse », sur habitants.fr (consulté le ).

- ↑ Informations sur les risques naturels et technologiques

- ↑ « Fiche communale de Marville », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines Rhin-Meuse (consulté le ).

- ↑ Sandre, « l'Othain »

- ↑ « Le millésime 2022 de la BD TOPAGE® métropole est disponible », sur eaufrance.fr (consulté le ).

- ↑ Gamez, P. (1983). – « Morphologie karstique du bassin de Delut (Meuse) », Bulletin de la Société d'histoire naturelle des Ardennes tome 73, Société d'histoire naturelle des Ardennes, Charleville-Mézières, p. 37-44.

- ↑ « SAGE Bassin ferrifère », sur gesteau.fr (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI 10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- ↑ « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le ).

- ↑ « Orthodromie entre Marville et Villette », sur fr.distance.to (consulté le ).

- ↑ « Station Météo-France « Villette », sur la commune de Villette - fiche climatologique - période 1991-2020. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- ↑ « Station Météo-France « Villette », sur la commune de Villette - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- ↑ « Les nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020. », sur drias-climat.fr (consulté le ).

- ↑ « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur meteofrance.com, (consulté le ).

- ↑ Marville

- ↑ « La grille communale de densité », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- ↑ Insee, « Métadonnées de la commune de Marville ».

- ↑ « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- ↑ « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- Entrée « Marville », dans Félix Liénard, Dictionnaire topographique du département de la Meuse, Paris, Imprimerie nationale, coll. « Dictionnaire topographique de la France », , 1re éd., XLIV-297 p., in-4o (28 cm) (OCLC 457433969, BNF 30818141, lire en ligne), p. 143 [fac-similé].

- ↑ Histoire de Marville sur www.festival-marville.fr

- ↑ , création du 132e régiment d'infanterie de forteresse dérivé du 4e bataillon du 149e régiment d’infanterie de forteresse

- ↑ « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- ↑ Les comptes de la commune

- ↑ Chiffres clés Évolution et structure de la population. Dossier complet

- ↑ L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- ↑ Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- ↑ Fiches Insee - Populations de référence de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

- ↑ « La deuxième plus grande centrale solaire de France investit une friche militaire », sur connaissancedesenergies.org, .

- ↑ « Chapelle, reposoir, Ecce Homo, tombes », notice no APMH00060315, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mémoire, ministère français de la Culture.

- ↑ « Cimetière Saint-Hilaire », notice no IA00066539, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- ↑ « Cimetière de Marville », notice no PA00106565, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Cimetière du Mont-Saint-Hilaire », notice no PA00106566, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ Simone Collin-Roset, Marie-France Jacops, « Marville. Église Saint-Hilaire », Congrès archéologique de France, vol. 1991, no 149, , p. 197-206 (lire en ligne).

- ↑ « Tombeau de N. Huès, curé de Marville mort en 1345 », notice no PM55000388, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture.

- ↑ « Vierge des Lépreux », notice no PA00106580, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Ancienne enceinte urbaine », notice no PA55000032, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ Église paroissiale Saint-Nicolas, par Réalisé par Collin Simone ; Simon Henri; Rouyer Jean ; Jacops Marie-France

- ↑ L'église Saint-Nicolas

- ↑ « Église Saint-Nicolas de Marville », notice no PA00106567, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ Tribune de l'orgue de l'église de Marville

- ↑ « Buffet d'orgue », notice no IM55000087, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture.

- ↑ [http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/04/28/lorgue-de-retour-en-leglise-de-marville/ L’orgue de retour en l’église de Marville.

- ↑ Inventaire de l'orgue

- ↑ « Maison du Prieur de Saint-Hilaire », notice no PA00106576, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Ancien refuge de l'abbaye d'Orval », notice no PA00106572, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Maison des Drapiers », notice no PA00106569, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Immeuble du 16ème Grande-place », notice no PA00106570, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Immeuble 16ème et 17ème Grande-place », notice no PA00106571, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Maison du Chevalier Michel », notice no PA00106577, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Immeuble et statue rue du Tripot », notice no PA00106574, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Immeuble et façade rue du Tripot », notice no PA00106575, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Calvaire de Marville », notice no PA00106564, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Hôtel d'Égremont », notice no PA00106568, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Immeuble Renaissance, place St Benoît », notice no PA00106573, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Maison 4, rue Marius », notice no PA55000047, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Maison du 16ème rue des Prêtes », notice no PA00106578, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Porte avec écusson et baie, rue des Prêtes », notice no PA00106579, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ Abbaye de bénédictines fondée en 1629

- ↑ La chapelle Saint Bernard

- ↑ Tour du plan d'eau à Marville

- ↑ « Lorraine. Laurent Maillard : le gardien de cimetière et le romancier de Marville », sur estrepublicain.fr (consulté le ).

- ↑ La Famille de La Fontaine à Marville

- ↑ « L’Ossuaire de Marville enfin rénové », sur BLE Archives (consulté le ).

- ↑ « MARVILLE (55) : cimetière Saint-Hilaire - Cimetières de France et d'ailleurs », sur landrucimetieres.fr (consulté le ).

- ↑ « Mis en boîte... bien après la mise en bière », sur Luxemburger Wort - Edition francophone, (consulté le ).

- ↑ Constant Lapaix, Armorial des villes, bourgs et villages de la Lorraine, du Barrois et des Trois-Évêchés, Nancy, Chez l'auteur

Voir aussi

Bibliographie

- Simone Collin-Roset, Marville, dans Congrès archéologique de France. 149e session. Les Trois-Évêchés et l'ancien duché de Bar. 1991, p. 185-189, Société française d'archéologie, Paris, 1995

- Simone Collin-Roset, Marville, église Saint-Nicolas, dans Congrès archéologique de France. 149e session. Les Trois-Évêchés et l'ancien duché de Bar. 1991, p. 191-195, Société française d'archéologie, Paris, 1995

- Simone Collin-Roset, Marie-France Jacops, Marville, église Saint-Hilaire, dans Congrès archéologique de France. 149e session. Les Trois-Évêchés et l'ancien duché de Bar. 1991, p. 197-206, Société française d'archéologie, Paris, 1995

- Simone Collin-Roset, Jacques Guillaume et Anne Remy-Tosi, Marville : l'apport de l'étude des sous-sols à la connaissance de l'architecture civile, In Situ. Revue des patrimoines, no 2, 2002 ( lire en ligne )

- Photos de Marville

- Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge en France, Strasbourg, Editions Publitotal, 4ème trimestre 1979, 1287 p. (ISBN 978-2-86535-070-4 et 2-86535-070-3)Marville, p. 730

- Stéphane Bern, Le village préféré des français, 44 trésors incontournables, Paris, Albin Michel, , 256 p. (ISBN 978-2-226-25920-2)Ce livre est tiré de l'émission Le village préféré des français, diffusée par France Télévisions, conçue et produite par Morgane Production : Marville, pages 84 à 87** I - De la baie de Somme au littoral charentais en passant par la Bretagne,** II – Des Flandres au Jura en passant par l'Alsace,** III – De l' Île-de-France aux monts d'Auvergne en passant par la Bourgogne,** IV – Du littoral atlantique aux Alpes en passant par la Méditerranée.

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

Articles connexes

Liens externes

- Le site du Festival Arts et Renaissance de Marville

- Le site de l'association Marville Terres Communes

- Marville sur le site de l'Institut géographique national

- Marville : l'apport de l'étude des sous-sols à la connaissance de l'architecture civile, dans la revue In Situ n° 2, 2002

- Comité départemental du tourisme de la Meuse

- Office de tourisme transfrontalier du Pays de Montmédy

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Répertoire d’autorité matière encyclopédique et alphabétique unifié (données)

- (fr) Le patrimoine architectural et mobilier de la commune sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région