Cryptozoologie

Apparence déplacer vers la barre latérale masquerCertaines informations figurant dans cet article ou cette section devraient être mieux reliées aux sources mentionnées dans les sections « Bibliographie », « Sources » ou « Liens externes » (septembre 2013).

Vous pouvez améliorer la vérifiabilité en associant ces informations à des références à l'aide d'appels de notes.

Statue représentant le monstre du Loch Ness dans le musée de Drumnadrochit (Écosse)

Statue représentant le monstre du Loch Ness dans le musée de Drumnadrochit (Écosse)

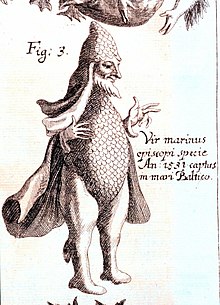

Les moines ou évêques de mer, étaient probablement des calmars géants mourants ou décomposés ou des pinnipèdes.

Les moines ou évêques de mer, étaient probablement des calmars géants mourants ou décomposés ou des pinnipèdes.

La cryptozoologie (du grec ancien κρυπτός / kruptós, « caché », ζῷον / zỗion, « animal », et λόγος / lógos, « étude », soit « étude des animaux cachés ») désigne la recherche des animaux dont l'existence ne peut pas être prouvée de manière irréfutable. Ces formes animales sont appelées cryptides. Ce domaine est majoritairement considéré comme une pseudoscience par la communauté scientifique, ses pratiquants liant inégalement leurs recherches à la méthode scientifique ou à des théories réfutées par la science.

Définition

Le terme a été inventé par le biologiste écossais Ivan T. Sanderson. Bernard Heuvelmans, docteur en sciences d'origine belge, la décrit comme « l'étude scientifique des animaux cachés, soit des formes animales encore inconnues pour lesquelles sont seulement disponibles des preuves testimoniales ou circonstancielles, ou des preuves matérielles considérées comme insuffisantes par d'aucuns ». Lorsque la recherche porte sur des animaux anthropomorphes « cachés » tels que le yéti, on parle plus spécifiquement de cryptoanthropologie.

Pour le cryptozoologiste Loren Coleman (en), l’étude est consacrée à la découverte de créatures qui ne sont pas officiellement reconnues et répertoriées par la science moderne. Coleman ajoute que les cryptides peuvent aussi être des créatures que l’on pensait éteintes, mais qui peuvent encore exister maintenant. En 2004, l'auteur Chad Arment, dans son manuel de cryptozoologie, Cryptozoology: Science & Speculation, et dans une tentative de rendre la cryptozoologie acceptable pour la communauté scientifique, décrit ce domaine comme n'étant pas l’étude du paranormal, et qu'elle fait partie de la même science qui a conduit à la confirmation de l’existence d’animaux réels comme l’okapi et le gorille des montagnes, autrefois perçus comme des êtres fantaisistes. En 2015, Lorenzo Rossi, se présentant comme disciple de Heuvelmans, définit la cryptozoologie comme l'étude et la recherche d'animaux non encore officiellement répertoriés, mais néanmoins signalés par des témoins, et dont l'existence controversée repose sur des éléments considérés comme insuffisants par la communauté scientifique des zoologues.

Selon le Grand dictionnaire terminologique, c'est à la fois une « science qui tente d'étudier objectivement le cas des animaux seulement connus par des témoignages, des pièces anatomiques ou des photographies de valeur contestable », et une « partie de la zoologie (fantaisiste assurément) qui se donne pour objectif de résoudre les énigmes que pose l'existence vraie ou supposée d'animaux préhistoriques fabuleux ». Il n'existe aucune formation universitaire, ni aucun institut scientifique officiel de cryptozoologie.

Approche scientifique ou pseudoscientifique ?

La cryptozoologie est considérée comme une pseudoscience par une grande partie de la communauté scientifique, car s'appuyant en grande partie sur des témoignages invérifiables, et défendant l'existence de créatures ne reposant sur aucune preuve irréfutable. Par ailleurs, la disproportion entre la masse de témoignages et d'informations réunies sur certains des cryptides, et la rareté, voire l'absence de preuves concrètes est marquante. Dans de nombreux cas, le recours à l’interdisciplinarité n'est utilisé que pour tenter de démontrer les interprétations des cryptozoologues. De plus, lorsque les éléments en présence démentissent l'existence des cryptides, les cryptozoologues refusent généralement d'admettre leurs erreurs ou d'envisager d’autres possibilités, ce qui est une entorse au principe de vérification et de falsification des hypothèses.

Cette vision de la cryptozoologie en tant que pseudoscience est critiquée par certains cryptozoologues, car contrairement à d'autres pseudosciences comme l'astrologie ou la cartomancie, la cryptozoologie n'est pas en contradiction avec les lois de la physique, et serait basée sur des faits irréfutables : l'inventaire de la faune terrestre est inachevé, la découverte de grands animaux est toujours possible, les grands animaux nouvellement décrits ne sont généralement nouveaux que pour les zoologistes, car étants souvent déjà connus depuis longtemps des autochtones, des animaux considérés comme éteints (appelé ici Taxon Lazare) peuvent être redécouverts (comme la sous-espèce de l'Hippotrague noir géant, qui ne fut pas observée durant de nombreuses années avant d'être redécouverte), et la découverte de beaucoup de grands animaux s'est souvent étalée sur des années, voire des décennies ou des siècles,. Un grand nombre de connaissances humaines, même acceptées ou irréfutablement vraies, notamment en physique, en astronomie ou en histoire, ne reposent que sur des preuves circonstancielles et non autoscopiques, les preuves autoscopiques n'étant pas toujours fiables (le cas célèbre de l'homme de Piltdown, basé sur un crâne qu'on crut appartenir à une espèce d'hominidé inconnue, mais étant en réalité un canular très réaliste en est un exemple). Selon Heuvelmans, la cryptozoologie consiste avant tout en des recherches extensives, dans le but d'obtenir le plus d’informations possible sur des cryptides, en s’appuyant sur les sources les plus diverses (et notamment la « démythification » de la mythologie et du folklore), dans le but d'arriver à des hypothèses scientifiques pour expliquer les témoignages, d'exclure d’éventuels canulars, et de permettre une description officielle et donc une protection plus rapide d'animaux pour l'instant « cachés » (Heuvelmans était notamment convaincu de l'existence d'hommes sauvages qui étaient selon lui en voie d'extinction ), censés rejoindre à terme le domaine de la zoologie, si possible sans qu'il y ait besoin de tuer un spécimen pour prouver définitivement l'existence de son espèce,.

Toutefois, de par l'absence d'une méthode ou d'une formation homogène sur ce domaine, les cryptozoologues n'ont pas tous la même approche : certains tentent d'étudier les cryptides avec une approche scientifique, tandis que d'autres (majoritaires) expriment ouvertement leur hostilité envers la communauté scientifique, et associent parfois la cryptozoologie à l'ufologie, l'étude de divers phénomènes paranormaux, voire le créationnisme,. Certains des cryptozoologues les plus connus ont suivi une formation de zoologiste, notamment Heuvelmans, Sanderson et Magraner. D'autres ont suivi des cursus différents, comme Mackal (en) (biochimiste), Porchnev (historien) ou Koffman (chirurgienne), mais une grande partie des investigations ont été menées par des amateurs passionnés, mais peu familiers avec la méthode scientifique. Aussi, de nombreux facteurs - les nombreux canulars, l'importante médiatisation de certains cryptides notamment américains (Bigfoot, Chupacabra, Mothman), ainsi que leurs appropriations par la culture de masse - ont contribué à donner à la cryptozoologie une réputation de « chasse aux monstres ».

D'un point de vue cryptozoologique, cette tête de serpent à plumes de Teotihuacan pourrait suggérer que l'Homme aurait pu rencontrer des dinosaures vivants en Amérique du Nord, bien qu'il soit également possible que les Amérindiens aient découvert des fossiles qui ont inspiré leurs mythes, ou encore que ces mythes n'aient aucun lien avec un animal existant ou disparu.

D'un point de vue cryptozoologique, cette tête de serpent à plumes de Teotihuacan pourrait suggérer que l'Homme aurait pu rencontrer des dinosaures vivants en Amérique du Nord, bien qu'il soit également possible que les Amérindiens aient découvert des fossiles qui ont inspiré leurs mythes, ou encore que ces mythes n'aient aucun lien avec un animal existant ou disparu.

Méthodes de la cryptozoologie

Travaux et catégorisations

Article détaillé : Cryptide.Heuvelmans a consacré une grande partie de sa vie à chasser des formes animales encore inconnues. Auteur de Sur la piste des bêtes ignorées (en) (deux tomes publiés en 1955), il a déposé en 1999 l'entièreté de sa documentation et de ses archives au Musée de zoologie de Lausanne, faisant de ce musée l'institution permanente sans but lucratif avec la collection de cryptozoologie la plus importante au monde.

Selon Heuvelmans, il existe trois types de preuves :

- les preuves « autoscopiques », que tout le monde peut voir (empreinte de pied, poils, plumes, corps, etc.);

- les preuves « testimoniales », fondées sur des témoignages, et;

- les preuves « circonstancielles », c'est-à-dire des indices concomitants.

Dans sa méthodologie, la cryptozoologie peut faire appel à diverses disciplines, comme la zoologie, la paléontologie et la paléoanthropologie, mais aussi la psychologie, l'ethnologie, l'écologie, l'histoire, l'étude de la mythologie et du folklore, voire la police scientifique. Elle n'inclut pas la recherche de plantes hypothétiques, qui possède sa propre forme, la cryptobotanique.

Le sujet d'étude de la cryptozoologie, c'est-à-dire les animaux « inconnus », aussi appelés cryptides, se décline selon le cryptozoologue Michel Raynal en cinq catégories qui, parfois, se complètent l'une l'autre :

- des animaux connus uniquement par tradition ou traces dans la mémoire collective des autochtones, sous forme de légendes ou de contes, voire à travers certaines représentations dans les graphiques. Il est à noter que dans plusieurs régions d'Europe, le loup et l'ours, animaux répertoriés dans la zoologie contemporaine, ont disparu et n'existent donc plus qu'au travers de leurs représentations culturelles (anthropozoologie) ;

- des animaux connus uniquement par témoignages visuels, auditifs, voire tactiles ou olfactifs;

- des animaux connus par une empreinte matérielle (comme une trace de pied);

- des animaux connus par un ou plusieurs éléments anatomiques (fragments de squelette, poils, écailles, traces de sang, etc.) et;

- des animaux connus au travers d'un dit spécimen complet, vivant ou mort, mais généralement non-identifiable.

Le champ d'étude de la cryptozoologie s'étend ainsi à toute créature vivante non identifiée, pour autant qu'elle ait laissé une trace dans l'esprit humain. Ainsi, les insectes, à quelques exceptions près, n'en font pas partie, car trop petits pour avoir frappé les esprits,. Selon Raynal, les découvertes fortuites d'animaux officiellement décrits ne font pas partie de la cryptozoologie.

Chad Arment décrit quant à lui quatre type de cryptides :

- des animaux qui ne ressemblent en rien à des animaux connus, disparus ou encore vivants;

- des animaux qui ressemblent fortement à des espèces considérées éteintes;

- des animaux qui apparaissent en dehors de leur aire de répartition connue, et;

- au sein d’une même espèce, les individus dont le phénotype se démarque (comme la taille (gigantisme et nanisme; la couleur (albinisme, mélanisme) ou encore la forme due à diverses mutations).

Cependant, les deux derniers types définis par l'auteur ne sont pas ou peu considérés, à la fois par le public, les cryptozoologues et les scientifiques, comme pouvant être éligibles en tant que catégories de cryptides, puisque ces dernières incluent des créatures ou espèces d'animaux déjà connues de la science, qu'on sait actuellement vivantes de manière certaine, et de simples formes et comportements que les individus de ces dernières peuvent arborer via des phénomènes biologiques ou comportementaux également connus de longue date par les scientifiques.

Étude des mythes

Selon Heuvelmans, l'étude des mythes et du folklore est l'un des aspects les plus importants de la cryptozoologie. Selon lui, les monstres de l'inconscient collectif seraient les résultats d'un « mécanisme de défense de notre intégrité psychique face à l'agression de l'inconnu ». Les mythes étant stéréotypés, souvent exagérés et souvent eux-mêmes altérés, mais toujours au moins basés sur quelque chose de vrai, l'étude de ces derniers pourrait fournir des indices sur d'hypothétiques créatures ayant pu les inspirer.

Le zoologue Guillaume Lecointre souligne que beaucoup de mythes ont pu apparaître à la suite d'observations sans explication scientifique.

Ainsi :

- des tentacules flottants de calmar géant (Architeuthis) pouvaient être interprétés comme des serpents de mer géants ou des restes de kraken ;

- des restes ou des observations de régalecs, grands et longs poissons abyssaux proches des harengs, ou de serpents marins actuels ont en partie engendré les nombreuses légendes de serpents de mer (dont la taille à souvent été exagérée) ;

- des tourbillons associés à des céphalopodes géants ont pu donner le mythe de Charybde avalant l'eau et la recrachant sur les navires, et de Scylla aux nombreux bras qui saisissent les marins ;

- des fossiles marins en montagne ont pu donner lieu aux récits de déluges ;

- des ammonites (Ceratitida) à enroulement incomplet ont été comprises comme des cornes de béliers géants ;

- des ossements de grande dimension (fossiles de dinosaures, par exemple) ont accrédité l’existence de dragons, de trolls, de titans;

- des crânes d’Elephas falconeri ont pu être interprétés comme des têtes de cyclopes (la fosse nasale des éléphants étant prise pour une orbite unique) ;

- des crânes de gigantopithèques (perdus pour la science, dont on ne dispose que de dents) ont pu initier le mythe du yéti ;

- des observations d'espèces animales ou de spécimens rares unicornes, vivants ou fossiles (narval, cerfs et Elasmotherium), sont à l'origine de créatures légendaires, telle la fameuse licorne en Occident et le qilin en Orient.

Études des témoignages et indices

Faux scalp attribué au yéti.

Faux scalp attribué au yéti.

Pour les cryptozoologues, presque toutes les espèces animales décrites ont préalablement été des cryptides, car ayant été d'abord connus uniquement par des informations inexactes ou invérifiables, souvent de la part des peuples locaux, ce qui fut le cas pour les exemples mentionnés ci-dessus,. L'étude de témoignages est donc le point de départ de plusieurs recherches et d'expéditions ayant mené à la découverte d'animaux au XIXe siècle et au début du XXe siècle:

- Le panda géant fut décrit en 1869 par Armand David grâce à un chasseur qui lui fit don d'une fourrure. En effet, l'animal était chassé depuis longtemps en Chine et faisait l'objet de troc, notamment entre la dynastie Tang (VIe siècle) et l'empereur du Japon, mais aucun spécimen n'avait été rapporté en Occident ;

- L'okapi, décrit en 1901 par Harry Johnston ; bien connu des Pygmées Mbuti, cet animal a fait l'objet d'une campagne de recherche systématique financée par le gouvernement britannique au début du XXe siècle et menée par Johnston, qui avait pris connaissance des témoignages des Pygmées rapportés par Henry Morton Stanley.

Toutefois, de nombreux éléments présentés comme preuves ont été invalidés par un examen rigoureux. Ainsi, Bernard Heuvelmans a rejeté des scalps de yéti et des « mains de singes pétrifiées », présentées comme des mains du yéti et conservées dans un monastère, en montrant qu'elles n'étaient en fait que des molaires fossilisées d'éléphants (les racines étant considérées comme des doigts). De même, des prétendus poils de yéti trouvés dans l'Himalaya ont été analysés et sont en fait des poils de goral, chèvre de l'Himalaya. Cette analyse a également permis de découvrir que l'aire de répartition du goral était plus étendue vers l'est. Dans un autre cas, les analyses génétiques ont montré qu'il s'agissait de poils d'ours,.

Controverses et canulars

Créationnisme

Des cryptozoologues adeptes du créationnisme ont organisé plusieurs expéditions à la recherche du Mokélé-mbembé et autres dinosaures lacustres qui auraient survécu à l'extinction Crétacé-Paléogène, en espérant démontrer leurs théories.

Impostures et fraudes

« Améranthropoïde » photographié par François de Loys (en). Il s'agit en fait d'un singe sud-Américain, l'Ateles belzebuth dont la perspective cache la queue, le faisant paraître plus grand qu'il ne l'est vraiment, et le faisant passer pour un grand singe semblable à ceux du vieux continent. Il avait été présenté comme un homme-singe se servant d'un bâton pour attaquer les explorateurs. Cette photo, publiée en 1929 (soit dix ans après le voyage de Loys) fut diffusée par l'anthropologue et futur colaborateur G. Montandon afin de véhiculer des thèses racistes.

« Améranthropoïde » photographié par François de Loys (en). Il s'agit en fait d'un singe sud-Américain, l'Ateles belzebuth dont la perspective cache la queue, le faisant paraître plus grand qu'il ne l'est vraiment, et le faisant passer pour un grand singe semblable à ceux du vieux continent. Il avait été présenté comme un homme-singe se servant d'un bâton pour attaquer les explorateurs. Cette photo, publiée en 1929 (soit dix ans après le voyage de Loys) fut diffusée par l'anthropologue et futur colaborateur G. Montandon afin de véhiculer des thèses racistes.

Depuis le début de la cryptozoologie, de nombreux canulars, motivés par exemple par la volonté de ridiculiser autrui, la recherche de renommée, d'argent ou dans la volonté d'attirer des touristes, ont été présentés comme des « preuves » de l'existence de cryptides et créatures inconnues,. Certains canulars sont devenus célèbres mondialement, comme la fameuse photo du monstre du Loch Ness publiée le 21 avril 1934.

Encore aujourd'hui, des canulars et impostures se font régulièrement, surtout par le biais des réseaux sociaux. Ces fausses preuves restent néanmoins des éléments négatifs pour le domaine, car représentant un frein et une perte de temps engendrée à la recherche d'animaux inconnus. Les canulars sont aussi l'une, sinon la, principale raison qui fait que le domaine est moqué et regardé souvent négativement par la communauté scientifique.

La liste non-exhaustive de canulars connus et/ou fréquents comprend entre autres :

- l'Améranthropoïde de Loys (en), encore aujourd'hui considéré comme le plus grand et célèbre canular de tous les temps par de nombreux scientifiques;

- la Main de Pangboche;

- l'Homme congelé du Minnesota ;

- diverses (fausses) empreintes de pas, concernant le Bigfoot ou encore le Yéti ;

- diverses photos (photomontage) et vidéos truquées et montées de toutes pièces, concernant notamment le Bigfoot, les serpents de mer, le monstre du loch Ness, le Roa-roa (Moa) ou encore le Chipekwé,;

- des taxidermies mélangeant l'avant d'un singe et l'arrière d'un poisson séché, présentées comme des sirènes (ex: sirène des Fidji). D'autres taxidermies farfelues, voire des créations comme des maquettes ou marionnettes, représentant d'autres créatures que des sirènes existent aussi.

Cas des supercheries

Cependant, il existe aussi des canulars volontairement réalisés à des fins non-lucratives, avant que leur vraie nature soit révélée par leurs propres auteurs. Ces supercheries ont souvent pour but d'êtres instructives et ont la volonté d'adopter une approche éducative sur divers sujets et domaines réels et sérieux en utilisant des exemples fictifs.

Par exemple, comme cas notables de supercheries volontaires, il y a :

- la pieuvre arboricole du Nord-Ouest Pacifique, créée par Lyle Zapato en 1998,. L'animal, présenté comme un céphalopode vivant dans les arbres et proie du fameux Bigfoot, a été créé et utilisé comme outil pédagogique pour développer l'esprit critique des élèves quant aux informations qui circulent sur le web, ;

- les Rhinogrades (Rhinogradentia), un ordre de mammifères fictifs caractérisé par un appendice nasal nommé le nasarium, imaginés par Gerolf Steiner, naturaliste et zoologiste allemand, décrit dans le livre-canular Anatomie et biologie des Rhinogrades (publié sous le pseudonyme «Harald Stümpke») avec tous les signes d'un ouvrage rigoureusement scientifique. Il s'agit d'un des exemples les plus célèbres en termes d'essai en évolution et zoologie spéculative qui décrit les adaptations et spéciations (sympatriques et allopatriques) possibles d'organismes sous l'effet des contraintes du milieu qu'ils peuplent et conformément aux modalités de l'évolution biologique,, ;

- Homo orcus - Une seconde humanité, faux documentaire réalisé en 2010 par les Bordelais Éric Audinet et Patrick Glotin sur une prétendue espèce d'hominidé proche de l'homme moderne qui vivrait dans les forêts européennes, nommée Homo orcus, d'après la divinité des Enfers Orcus dans le panthéon romain pour le nom d'espèce, et dont l'existence serait à l'origine des mythes et légendes locales sur des hommes sauvages et les ogres ;

- le Skvader, une créature imaginaire de Suède, mi-lièvre mi-grand tétras, qui est fabriquée en 1918 par le taxidermiste Rudolf Granberg à la demande du directeur du musée de Norra Berget à Sundsvall, après que Håkan Dahlmark, l'inventeur de l'animal imaginé au cours d'un diner avec des amis, a remis au musée, peu avant sa mort en 1912, un tableau représentant l'animal, réalisé par ses amis en 1907. Encore aujourd'hui, le tableau et la « créature naturalisée » sont des objets d'exposition très populaires du musée.

Cryptozoologie dans la culture populaire

La cryptozoologie est, de manière plus ou moins volontaire, souvent représentée dans les médias en raison de l'intérêt que lui porte le public. Ainsi, toute œuvre mettant en scène, même de façon mineure, des créatures ou des êtres inconnus ou supposés disparus présente le thème de la cryptozoologie.

Cette dernière est aussi parfois, et malgré tout, ironiquement, souvent utilisée sérieusement à des fins d'éducation, comme pour expliquer des phénomènes et des conditions réelles, par exemple l'évolution des espèces, les interactions biologiques ou encore la vie animale (comme vu ci-dessus avec le cas de certaines supercheries de la section précédente), afin de démontrer comment un cryptide devrait être réellement pour exister ou les raisons qui font qu'il ne peut pas exister. De nombreuses études et analyses sérieuses ont été faites par des scientifiques et chercheurs, malgré la perception générale du domaine aux yeux de la communauté scientifique, comme pour expliquer certains mécanismes réels (comme la génétique chez le Dahu ou encore le véritable habitat du Yéti),,. Cela montre que malgré ses apparences, le domaine peut-être source d'instruction pour tous, même en partant et en se basant sur des éléments hypothétiques, possiblement inexistants, voire complètement farfelus,.

La liste non-exhaustive d'œuvres médiatiques présentant la cryptozoologie qui suit comprend par exemple :

Cinéma

- Le Monde perdu (1925) d'après l'œuvre éponyme d'Arthur Conan Doyle : le professeur Challenger est persuadé que des dinosaures survivent en Amazonie.

- Baby : Le Secret de la légende oubliée (1985) : un couple de paléontologues protège en Afrique une famille de Brontosaurus.

- Bigfoot et les Henderson de William Dear (1987) : la famille Henderson ramène sous son toit la créature légendaire après l'avoir heurtée en voiture.

- Loch Ness (1996) avec Ted Danson et Joely Richardson : le professeur Dempsey se rend en Écosse pour prouver que le monstre du Loch Ness n'existe pas.

- Anaconda, le prédateur (1997) : sur le fleuve Amazone, une équipe de cinéastes est prise en otage par un chasseur d'une variété de serpents géants particulièrement agressive.

- The Hunter (2011) avec Willem Dafoe et Sam Neill : un mercenaire est chargé de capturer le dernier tigre de Tasmanie, animal supposé éteint.

- En eaux troubles (2018) avec Jason Statham : un ex-capitaine de la marine et une équipe de biologistes découvrent que le mégalodon, la plus grande espèce de requin jamais découverte, a survécu dans la fosse des Mariannes et doivent se dépêcher de l'éliminer car s'étant échappé de cette dernière.

- Cryptozoo (2021) : les gardiens d'un zoo de cryptide cherchent à capturer un Baku tout en se demandant s'ils doivent continuer à cacher les pensionnaires du zoo ou les montrer au monde alors qu'un couple s'est égaré par erreur dans ledit zoo.

- L'Hypothèse du Mokélé-mbembé (2012), film documentaire de Marie Voignier sur les expéditions de l'explorateur français Michel Ballot.

Télévision

- Les Saturdays, série d'animation centrée sur une équipe de cryptozoologues

- Sanctuary, série télévisée dans laquelle le personnage principal dirige un « sanctuaire » pour créatures.

- Les Cryptés, documentaire-fiction de Marine Angé et Mario Cros, en ligne sur ArteRadio depuis 2011.

- Extinct or Alive, (2018-2019), série documentaire de la chaîne Animal Planet animé par l'invité et défenseur de l'environnement Forrest Galante dont chaque épisode traite de la recherche d'animaux disparues possiblement encore en vie (comme le Grand Pingouin, l'Hippopotame malgache et le Thylacine, animal préféré de Galante qui l'a déjà plusieurs fois cherché et le cherchera encore) avec des méthodes et équipements scientifiques actuelles et de pointes pour chaque expédition en partie financée par Galante lui-même. Sur les 18 épisodes de la série composée de 2 saisons, la série a été impliquée dans la redécouverte possible voir totale de 11 animaux. Deux d'entre eux, la tortue de l'île Ferdinand et la sous-espèce caïman de Rio Apaporis, sont cependant des espèces qui furent redécouvertes un peu avant le tournage de l'émission et il fut reproché à l'invité d'avoir eu un comportement de « scientifique parachutiste» (c'est-à-dire s'attribuant les mérites d'autres chercheurs) ainsi que d'avoir usé de pratiques jugées un peu coloniales.

Littérature et bande dessinée

- Le Monde perdu d'Arthur Conan Doyle et ses différentes adaptations.

- De nombreux romans de Jules Verne, notamment Voyage au centre de la Terre, Le Village aérien, La Jangada, Les Enfants du capitaine Grant, ou Vingt Mille Lieues sous les mers mettent en scène des animaux inconnus ou réputés éteints.

- Les cycles de Pellucidar et de Caspak d'Edgar Rice Burroughs.

- Meg: A Novel of Deep Terror/Megalodon (1997) et ses suites de la série littéraire Meg de Steve Alten : série de romans autour de la survie fictive du Mégalodon, un requin préhistorique géant, ainsi que de nombreuses autres créatures préhistoriques redoutables dans la fosse des Mariannes.

- Les Cryptides d'Alexandre Moix est une série de romans d'aventure proches du thriller scientifique, où quatre jeunes parcourent le monde à la recherche d'animaux mythiques et légendaires, les cryptides (Kraken, Olgoï-Khorkhoï, Chupacabra, Mothman, etc.)

- L'Appel des légendes est une bande dessinée de Frédéric Vignaux et Éric Pailharey mettant en scène un Groupe d'Intervention Cryptozoologique affilié à la DGSE.

- Crypto, d'Olivier Martin et Philippe Menvielle.

- Dragons et Chimères : Carnet d'expédition, de Camille Renversade et Pierre Dubois.

- Cryptozoologicon, de C. M. Kosemen (en), Darren Naish (en) et John Conway (en deux volumes parus respectivement en 2013 et 2017), est un livre décrivant de manière spéculative et réaliste différents cryptides comme des animaux normaux. Certaines descriptions de cryptides sont uniques et différentes des autres représentations qui leur sont généralement données. Par exemple, le Chupacabra, représenté souvent soit comme un être bipède semblable à un extraterrestre ou à un canidé sans poil se retrouve être une espèce d'opossum géant nu avec une morphologie similaire à celle d'un macropodidé par convergence évolutive. D'autres cryptides, même ceux largement considérés et reconnus comme des canulars ou des méprises sont également traités, comme l'Améranthropoïde de Loys ou encore la créature du Zuiyo-maru.

Quelques bandes dessinées, comme Kenya, de Léo, Adèle et la Bête, de Tardi, Tintin au Tibet de Hergé (qui s'est documenté auprès de son ami Bernard Heuvelmans et de son livre Sur la piste des bêtes ignorées, et dont l'apparition du Yéti y deviendra la plus célèbre), l'univers de Carthago et son spin-off Carthago Adventure de Christophe Bec, L'homme des neiges, de Milo Manara ou encore Yeren (dans la série Jeannette Pointu) de Wasterlain, reprennent des thèmes cryptozoologiques, faisant apparaître dans leurs récits des animaux inconnus (yéti) ou disparus (ptérodactyle, mastodonte, etc.).

Dans le monde fictif et parallèle des Cités obscures, inventé par Benoît Peeters et François Schuiten, cette discipline serait (si l'on en croit leur ouvrage Le Guide des Cités) la plus importante dans le domaine de la zoologie. Les Cités obscures semblent, d'après les auteurs, pauvres en créatures animales, ce qui explique l'importance de cette science.

Jeux de société

Le jeu de société Cryptide de Hal Duncan et Ruth Veevers consiste à trouver l'emplacement d'un cryptide en utilisant son indice et ceux de ses adversaires. Il est sorti en 2019 chez Origames.

Notes et références

- « Qu'est-ce-que la cryptozoologie ? », sur Institut virtuel de Cryptozoologie, 2005

- (it) Lorenzo Rossi, « Définition », sur Criptozoo, 31 mars 2017 (consulté le 28 mai 2021)

- Bernard Heuvelmans, Histoire des bêtes ignorées de la mer, Le Grand Serpent de mer. Le problème zoologique et sa solution. 1965, Librairie Plon

- Gilles Boëtsch, Jean Gagnepain, Du Bigfoot au Yeti : anthropologie de l'imaginaire, Musée de préhistoire des gorges du Verdon, 2008, p. 56

- (en-US) admin, « Qu’est-ce qu’un cryptid vraiment? » (consulté le 8 septembre 2021)

- « cryptozoologie », sur vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca (consulté le 21 mai 2023)

- « cryptozoologie », sur vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca (consulté le 21 mai 2023)

- Jean-Jacques Barloy, « Ou va la cryptozoologie ? », sur Institut virtuel de Cryptozoologie, 1997

- Bernard Heuvelmans, Sur la piste des bêtes ignorées, Paris, Plon, 1955

- « La méthode cryptozoologique », sur Institut virtuel de Cryptozoologie

- Bernard Heuvelmans, « Note préliminaire sur un spécimen conservé dans la glace, d'une forme encore inconnue d'hominidé vivant homo pongoïdes (Sp. Seu Subsp. Nov.) », Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 10 février 1969, p.30 (lire en ligne)

- (en) Rachel Hartigan, « The Science Behind Bigfoot and Other Monsters », sur National Geographic, 2013

- Jordi Magraner, « Les hominidés reliques d'Asie centrale (voir p.4) », 1992

- « Fonds de cryptozoologie », sur zoologie.vd.ch (consulté le 21 mai 2023)

- Michel Raynal, « Le papillon " prédit " de Madagascar : Un succès méconnu de la cryptozoologie », sur Institut virtuel de cryptozoologie, 2009

- Michel Segonzac, « La saga du calmar géant, de Pline l'Ancien à Olivier le marin »

, sur Muséum de Toulouse, 31 mars 2014. (consulté le 1er juillet 2022)

, sur Muséum de Toulouse, 31 mars 2014. (consulté le 1er juillet 2022)

- Renaud Morieux, Mer et montagne : dans la culture européenne (XVIe – XIXe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011 (EAN 9782753512795, DOI 10.4000/books.pur.106115), « Des montagnes sous la mer. La géologie du XVIIIe siècle et l’impossible distinction entre mer et montagne », p. 127-145OpenEdition Books

- Linda Gamlin, L'évolution, 1994, Gallimard, collection "La passion des sciences", Des éléphants de 90 cm au garrot par Stéphane Deligeorges (La Recherche) et Réponse à Tout, no 227, mai 2009, p. 44.

- Rachel Mulot, « On sait désormais qui était le mystérieux gigantopithèque d'Asie », Sciences et Avenir (site web), 17 janvier 2020 (lire en ligne

) :

) :« Les seconds voient en lui l’ancêtre du yéti tibétain »

- Emilie Demeure, « Quand des animaux légendaires deviennent réels : la cryptozoologie », sur www.echosciences-grenoble.fr (consulté le 1er septembre 2021)

- « Le scalp du yéti était faux », sur ina.fr, 10 janvier 1961

- Alberto Fortis, Mémoires pour servir à l’histoire naturelle, Fuchs, Paris, 1802

- Jean-Luc Goudet, « En bref : les poils supposés du yéti appartenaient à une chèvre... », sur Futura (consulté le 21 mai 2023)

- Sciences et Avenir avec AFP, « Le yéti de l'Himalaya pourrait bien être un ours », sur Sciences et Avenir, 17 octobre 2013 (consulté le 15 juillet 2020).

- Le Figaro.fr avec Reuters, « Le mythe du yéti à l'épreuve de l'ADN », Le Figaro, 2 juillet 2014 (lire en ligne, consulté le 15 juillet 2020).

- Sanderson, en comparant la taille de l'animal à la caisse à pétrole standardisée sur laquelle elle repose, déduit qu'il ne s'agit que d'une grande atèle d'un 1,22 m de haut, dont le corps a déjà commencé à se décomposer du fait de l'humidité et de la chaleur (Sanderson 1963, p. 183-85).

- Michel Raynal, « L'Améranthropoïde de Montandon, grand singe inconnu ou canular ? », Bulletin de la Société Vaudoise des sciences naturelles, n° 94 - décembre 2015 (lire en ligne)

- Bernard Heuvelmans, Le grand serpent-de-mer : le problème zoologique et sa solution, Paris, Plon, 1965, 828 p. (lire en ligne), pages 15 - 22

- (it) Lorenzo Rossi, « Les yétis de Kémérovo », sur Criptozoo.com, 26 janvier 2011

- « Les vraies histoires derrière ces photos incroyablement bizarres », sur hitek.fr, 18 octobre 2016 (consulté le 8 septembre 2021)

- « Le grand Serpent de mer », sur Institut virtuel de cryptozoologie, 2001 (consulté le 18 mai 2021)

- « Le monstre du Loch Ness, indices matériels : Photographies », sur Institut virtuel de Cryptozoologie, 2002

- « La survivance du Moa », sur Institut virtuel de cryptozoologie, 2000 (consulté le 18 mai 2021)

- « Chipekwé », sur DicoCrypto (consulté le 8 aout 2021).

- « UConn Advance - November 13, 2006 - Researchers find kids need better online academic skills », sur advance.uconn.edu (consulté le 8 septembre 2021)

- « Inkling Magazine - Tentacled Tree Hugger Disarms Seventh Graders », sur www.inklingmagazine.com (consulté le 8 septembre 2021)

- Daily, « It must be true, I read it on the Internet: Elusive 'tree octopus' proves how gullible web generation is », sur Mail Online, 2 février 2011 (consulté le 8 septembre 2021)

- IBT Staff Reporter 02/06/11 AT 4:05 AM, « Fake 'tree octopus' exposes risks of Internet reliance among students », sur International Business Times, 6 février 2011 (consulté le 8 septembre 2021)

- « Agenda », sur Muséum national d'Histoire naturelle (consulté le 8 septembre 2021)

- « Les rhinogrades, un canular qui sent la vraie question scientifique à plein nez », Le Monde.fr, 7 novembre 2000 (lire en ligne, consulté le 8 septembre 2021)

- « Livre : Anatomie et biologie des Rhinogrades de Harald Stümpke », sur Futura (consulté le 8 septembre 2021)

- « Homo orcus, une seconde humanité » (consulté le 8 septembre 2021)

- Julie Delfour, Bestiaire imaginaire, Paris, Seuil, 2013, 158 p. (ISBN 978-2-02-109257-8, OCLC 866827758, lire en ligne)

- Le Dahu, « POKEDEX : Le Code Génétique du Dahu », sur Le Dahu (consulté le 2 septembre 2021)

- « LA REPRODUCTION DE L'ASCENTUS LATERALIS », sur sites.estvideo.net (consulté le 2 septembre 2021)

- (en) J. A. McNeely, E. W. Cronin et H. B. Emery, « The Yeti — not a Snowman », Oryx, vol. 12, no 1, mai 1973, p. 65–73 (ISSN 1365-3008 et 0030-6053, DOI 10.1017/S0030605300011108, lire en ligne, consulté le 2 septembre 2021)

- « "La cryptozoologie a le potentiel d'être sérieuse" », sur www.vice.com (consulté le 2 septembre 2021)

- « Licorne, Nessie et Yéti : l'étude des animaux fantastiques », sur Sciences et Avenir (consulté le 2 septembre 2021)

- « Les cryptés | ARTE Radio », sur arteradio.com (consulté le 29 janvier 2016)

- Michel Raynal, « La cryptozoologie dans les romans de Jules Vernes », 2003

- « Site officiel du jeu Cryptide », sur Origames (consulté le 29 juillet 2020)

Annexes

Bibliographie

- Éric Buffetaut, À la recherche des animaux mystérieux : idées reçues sur la cryptozoologie, Le Cavalier Bleu éditions, 2016

- Bernard Heuvelmans, Sur la piste des bêtes ignorées, Plon, Paris, 1955. (ASIN B00181JSJ4)

- Richard Carrington, Sirènes et mastodontes, Robert Laffont Paris 1957. (ASIN B0018GMYVS)

- Herbert Wendt, Ils n'étaient pas dans l'arche, Denoël, Paris, 1959. (ASIN B0000DVKP0)

- Angus Hall, Monstres et créatures légendaires, Hachette-Le Livre de Paris, Paris, 1980 (ISBN 2245012526)

- Jean-Jacques Barloy, Les survivants de l'ombre, Arthaud, 1985. (ISBN 9782700305050)

- Collectif, Monstres de légende, Time-Life, Amsterdam, 1989. (ISBN 2734404567)

- Éric Joly et Pierre Affre, Les monstres sont vivants, Grasset, Paris, 1995. (ISBN 9782246495918)

- Jean-Paul Ronecker, Animaux mystérieux, Collection B.A.-BA, Pardès, 2000. (ISBN 9782867142192)

- Édouard Brasey, Alain-Marc Friez, Sandrine Gestin, L'encyclopédie du merveilleux - Du bestiaire fantastique, Pré aux Clercs, Paris, 2006 (ISBN 284228254X)

- Rory Storm, Les monstres : Guide de la cryptozoologie, Gremese, 2008, (ISBN 978-8873016625)

- Philippe Coudray, Guide des animaux cachés : Traité de cryptozoologie, Éditions Du Mont, 2009. (ISBN 978-2915652383)

- (en) Chad Arment, Cryptozoology: Science & Speculation, Coachwhip Publications, 2004. (ISBN 1930585152)

- (en) Ronan Coghlan, Dictionary of Cryptozoology, Xiphos Books, 2004. (ISBN 0954493613)

- Benoit Grison, Du yeti au calamar géant: le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie, Delachaux et Niestlé, 2016. (ISBN 9782603024096)

Articles connexes

Liens externes

- « Le yéti, le monstre du Loch Ness, le calmar géant... existent-ils vraiment ? », Les Savanturiers, France Inter, 9 juillet 2022.

- « Des créatures fantastiques et des animaux voyageurs », Le Temps d'un bivouac, France Inter, 23 août 2019

- Un dossier complet sur les monstres marins sur le site de la Médiathèque de La Cité de la Mer de Cherbourg

Portail des créatures et animaux légendaires

Portail des créatures et animaux légendaires  Portail de la zoologie

Portail de la zoologie  Portail du scepticisme rationnel

Portail du scepticisme rationnel  Portail de la vie extraterrestre et de l’ufologie

Portail de la vie extraterrestre et de l’ufologie  Portail du paranormal

Portail du paranormal