Bretagne inférieure

De nos jours, Bretagne inférieure est un sujet qui a retenu l'attention de nombreuses personnes à travers le monde. Avec les progrès de la technologie et la mondialisation, Bretagne inférieure est devenu un sujet pertinent qui a un impact direct sur la vie quotidienne des gens. De son impact sur l'économie mondiale à son influence sur la société, Bretagne inférieure est devenu un point d'intérêt pour les universitaires, les professionnels et le grand public. Dans cet article, nous explorerons en détail toutes les facettes de Bretagne inférieure et comment il a évolué au fil des années.

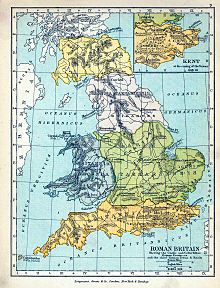

La Bretagne inférieure (Britannia Inferior en latin) était une subdivision de la province romaine de Bretagne créée vers 211-220[1] par l'empereur Caracalla, fils de Septime Sévère.

Située dans le nord de l'Angleterre actuelle, elle était gouvernée depuis la ville d'Eboracum (actuelle York) par un légat d'Auguste propréteur à la tête d'une légion[2].

Cette subdivision de la Bretagne est opérée pour répartir le commandement des légions de Bretagne, auparavant de trois légions sous commandement unique, ce dont avait profité Clodius Albinus, compétiteur de Septime Sévère entre 193 et 197[3].

Cette subdivision disparut lors des réformes dioclétiennes de 296-297 pour donner naissance aux provinces de Bretagne seconde (Britannia Secunda) et Flavie Césarienne (Flavia Caesariensis)[4].

Notes et références

- ↑ (en) The Cambridge Ancient History, Volume XII, Londres: Cambridge University Press, 1970: p.8

- ↑ The Cambridge Ancient History, Volume XII, Londres: Cambridge University Press, 1970: p.706

- ↑ François Jacques et John Scheid, Rome et l'intégration de l'Empire (44 av. J.-C.260 ap. J.-C.), Tome 1, PUF, coll. « Nouvelle Clio, l'histoire et ses problèmes », 2010 (1re éd. 1999), (ISBN 9782130448822), p. 171

- ↑ Paul Petit, Histoire générale de l'Empire romain, t. 3, Le Bas-Empire (284-395), éd. du Seuil, « Points Histoire », Paris, 1974, p. 27