Bouse séchée

De nos jours, Bouse séchée est un sujet qui capte l’attention de nombreuses personnes à travers le monde. De son impact sur la société à son influence sur la culture populaire, Bouse séchée a réussi à susciter un grand intérêt et un grand débat dans différents secteurs. Au fil des années, Bouse séchée a évolué et acquis de nouvelles dimensions qui le rendent pertinent aujourd'hui. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Bouse séchée, de son origine et de son évolution à son impact sur la société moderne. A travers une analyse détaillée, nous cherchons à mieux comprendre ce phénomène et à réfléchir sur son importance dans notre quotidien.

La bouse séchée est le nom donné aux bouses animales séchées et employées comme combustible. Ce terme générique correspond à un emploi largement répandu de par le monde, qu'il s'agisse de réemploi des excréments seuls ou du fumier animal. On l'appelle parfois « bois de vache ».

La bouse séchée est utilisée soit seule et brute, soit façonnée et additionnée de déchets de moissonnage ou de paille ; on parle alors de bousats. On trouve également le terme de kizyak, dans le contexte de l'Europe de l'Est, du Caucase et de l'Asie centrale.

Histoire

« Voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d’excréments humains, et tu feras ton pain dessus. »

L'usage de bouses et excréments animaux comme source d'énergie est ancien. On trouve trace de cet usage aux temps préhistoriques[4],[5], par exemple en Égypte antique[6], en Perse[7] ou en Guinée équatoriale chez les Fangs[8]. Le recours aux excréments des animaux sauvages ou domestiques (vaches, chameaux, ânes) apparaît dans les régions manquant de matières ligneuses (Égypte, Mésopotamie, notamment lors de l'exil des Juifs à Babylone). Il apparaît aussi dans la Bible où l'usage des excréments humains ou d'animaux impurs (en) pour alimenter le four à pain répugne à l'homme[9].

Le mode d'emploi a peu varié depuis, et cette source d'énergie reste employée un peu partout dans le monde, là où l'achat d'autres formes de combustibles s'avère moins économique.

Plus récemment et de manière analogue, l'usage de matières fécales comme source d'énergie a été étudié. Il peut s'agir d'employer la méthanisation de fumiers ou de matières fécales humaines issues de la collecte des eaux usées par exemple, ou encore l'emploi des matières récoltées dans les toilettes sèches.

On peut citer parmi ces procédés les méthaniseurs, les toilettes à incinération (en) ou le module Omni Processor (en), dont la promotion est faite par la Bill & Melinda Gates Foundation dans leur programme « Reinvent the Toilet Challenge »[10].

En 2015, un rapport de l'Institute for Water, Environment & Health de l'université des Nations unies évalue que l'exploitation du biogaz issu du traitement des matières fécales représenterait l'équivalent de 8,7 milliards d'euros de gaz naturel, et permettrait d'alimenter 138 millions de foyers à l'échelle planétaire ; cela représente 185 à 345 millions d'euros et permettrait 18 millions de foyers dans le seul sous-continent indien, là où la ressource serait la plus valorisable. Les résidus de fermentation pourraient être employés comme substitut au charbon[11],[12].

Caractéristiques et performances

La bouse séchée est employée la plus sèche possible, rendant sa combustion plus facile et plus complète. Généralement, la bouse séchée est employée lorsque son taux d'humidité devient inférieur à 30 %[13].

L'emploi de la bouse séchée comporte avantages et inconvénients. Pour ce qui est des avantages, citons[14] :

- Un coût moindre que les combustibles fossiles

- Un bon rendement

- Une limitation de la pression mise sur la ressource locale en bois

- Une bonne disponibilité, assortie d'une faible distance entre lieux de production et de consommation

- Un système financier facultatif (la bouse séchée pouvant être échangée plutôt que vendue)

- Une pollution globale limitée

- Une filière valorisant le fumier animal et limitant son caractère potentiellement pathogène

- Une source d'énergie renouvelable

Pour ce qui est des inconvénients, si le coût environnemental global de la bouse séchée est plutôt intéressant, il faut néanmoins constater que sa combustion, du fait du modeste « raffinage » de ce combustible, participe localement de l'augmentation de la pollution atmosphérique[15].

Lors d'une expérience menée en Égypte, un feu de bouses séchées est parvenu à produire « une température maximale de 640 °C en 12 minutes, la température chutant à 240 °C au bout de 25 minutes puis à 100 °C au bout de 45 minutes. Ces températures ont été atteintes sans que le feu ne soit rechargé ni attisé »[16].

Emplois

Afrique

En Afrique du Sud, la bouse séchée est utilisée pour la préparation du potjiekos.

En Égypte, les bouses de vache, de buffle ou encore de chameau sont mêlées à de la paille et à d'autres déchets de moisson lors de la confection du « gella » ou « jilla » (« الجِلَة »). Cette appellation moderne correspond au « khoroshtof » du Moyen Âge[17]. Pendant les années 1980, les briquettes de bouse mêlée de déchets de moissonnage constituaient la source de 76,4 % de l'énergie consommée dans les zones rurales égyptiennes[18].

Au Lesotho, on emploie le « lisu ».

Amériques

les Amérindiens pueblos utilisaient de la bouse séchée comme combustible[réf. nécessaire]. À leur arrivée dans les Grandes Plaines, les premiers colons européens utilisèrent du fumier de bison séchée comme combustible, appelé « buffalo chips ». Au Pérou, le M.N. Yavari, canonnière sur le lac Titicaca construite par Thames Iron Works à Londres en 1861-1862, dont la chaudière Watt a fonctionné à la bouse de lama jusqu'en 1914.

Asie

Au Bangladesh, la bouse de vache séchée est désignée ghunte en bengali. En Chine, les appellations et usages varient selon que l'on se trouve chez les Mongols (on parle d’argal), les Toungouses, les Tibétains, les Hani, etc.

En Inde, l'usage peut varier selon la région, qu'il s'agisse de bouses de buffle d'eau ou de vache ; dans certains régions, le brulage de bouses de vache séchées revêt un caractère sacré. La bouse de vache est dénommée en hindi gomaya, komaya ou encore upla[19].

En Iran, la bouse séchée est employée depuis la Préhistoire[7].

Au Kazakhstan, le kizyak est utilisé dans les plaines de la steppe et en Asie centrale, est fait de bouses ramassées dans la steppe, humidifiées pour être mêlées à de la paille puis mises à sécher sous forme discoïde[20].

Au Kirghizistan, on emploie la bouse séchée dans des fours spécialement conçus.

La bouse séchée est également utilisée au Népal[21] et au Pakistan[16].

Europe

En Bretagne, le « glaoued », « benzel », « torpez », « tolpez » était employé jusqu'au début du XXe siècle[22], voire jusque dans les années 1950[23].

En Islande, l'usage de la bouse séchée pour la conservation de la viande par fumage est attestée à l'âge des Vikings

Galerie photographique

-

Séchage de bouses de vache au Tibet.

-

Cuisinière tibétaine alimentée en boulettes de bouse de yak.

-

Bouses de buffle d'eau séchant sur un mur, village de minorité Hani, xian de Yuanyang, Sud de la province du Yunnan, en Chine.

-

Femmes égyptiennes confectionnant du « gella ».

-

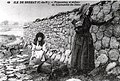

Bouses séchées préparées pour le chauffage, île de Bréhat, Côtes-d'Armor, vers 1900.

-

Feu de bouses séchées pour la préparation du repas à Pushkar, en Inde.

-

Brulage rituel de bouses de vache séchées à Gauchar (en), en Inde (Uttarakhand), permettant de déterminer la direction du vent.

-

Façonnage de « komaya », en Inde.

-

Le M.N. Yavari, canonnière péruvienne sur le lac Titicaca ayant fonctionné à la bouse de lama.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Dry animal dung fuel » (voir la liste des auteurs).

- ↑ Le bois réputé de ce marais n'est pas utilisé comme combustible mais est réservé au commerce.

- ↑ Le fumier de vache est séché sur une aire, délavé avec de l'eau et piétiné. « La pâte obtenue est ensuite découpée en galettes rondes, de l'épaisseur d'une main, grâce à une sorte de poêle en bois renversée. Les bouses sont alors séchées puis empilées en tas coniques, les bousats, abrités de la pluie sous une couche de paille ou de roseaux. Une équipe de six à huit hommes peut fabriquer de deux à trois mille bouses en deux jours de travail. Celles-ci sont très appréciées, notamment par les plus pauvres, pour leur force calorifique supérieure à celle du bois, et ce malgré l'odeur pénétrante qui imprègne toute la maison. De plus, la cendre des bouses est reconnue comme un engrais efficace par les Maraîchins et par leurs voisins du Bocage et de la Plaine, qui en achètent en quantité ». Cf Yannis Suire, Le Marais poitevin. Une écohistoire du XVIe à l'aube du XXe siècle, Centre vendéen de recherches historiques, , p. 250.

- ↑ Ez 4,15.

- ↑ Mlekuž 2009.

- ↑ Bordes 1984, p. 232.

- ↑ Labib Rizk 1999.

- Miller 1984.

- ↑ Picornell Gelabert, Asouti et Martí 2011.

- ↑ (en) Bob Becking, Marjo C.A. Korpel, The Crisis of Israelite Religion.Transformation of Religious Tradition in Exilic and Post-Exilic Times, Brill, , p. 131-132.

- ↑ Von Münch et al. 2013.

- ↑ Batiactu.com 2015.

- ↑ Schuster-Wallace, Wild et Metcalfe 2015.

- ↑ Yakima County Public Works 2003.

- ↑ Serio et al. 2002.

- ↑ Mudway et al. 2005.

- Samuel 1989.

- ↑ El-Gergawi 2012.

- ↑ El-Shimi et Arafa 1985.

- ↑ Vaňkát, Krepl et Kára 2010.

- ↑ Biegus 2013.

- ↑ Pant 2010.

- ↑ Gouedig 1984, p. 151-152.

- ↑ Reveleau 2000.

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Jurek Biegus, « Polish settlements in Russia during WW II », dans Zosia et Jurek Biegus, Polish Resettlement Camps in England and Wales, , 332 p. (lire en ligne).

- François Bordes, Leçons sur le Paléolithique, Éditions du CNRS, .

- (en) Samir El-Shimi et Salah Arafa, « Biogas Technology Transfer To Rural Communities In Egypt », Egyptian Renewable Energy Field Test Project, American University in Cairo Press (en), (lire en ligne , consulté le ).

- (br) Padrig Gouedig, Enez-Eusa, Envoriou tud Eusa, Brud Nevez, .

- Louis Reveleau, « La bouse : fabrication et utilisation sur la façade atlantique », Ethnozootechnie, no 65, (lire en ligne) ; citant H. Gourdon, La vie du Cap Sizun.

- (en) Younan Labib Rizk (en), « A Diwan of contemporary life », sur Weekly.ahram.org.eg, Al-Ahram Weekly (en), no 413, 21-28 janvier 1999 (version du sur Internet Archive)

- (en) Dimitrij Mlekuž, « The materiality of dung: the manipulation of dung in Neolithic Mediterranean caves », Documenta Praehistorica, vol. 36, no 0, , p. 219 (ISSN 1854-2492, DOI 10.4312/dp.36.14).

- (en) Ian S Mudway, Sean T Duggan, Chandra Venkataraman, Gazala Habib, Frank J Kelly et Jonathan Grigg, « Combustion of dried animal dung as biofuel results in the generation of highly redox active fine particulates », Particle and Fibre Toxicology, vol. 2, no 1, , p. 6 (ISSN 1743-8977, DOI 10.1186/1743-8977-2-6).

- (en) Naomi Miller, « The use of dung as fuel: an ethnographic example and an archaeological application », Paléorient, vol. 10, no 2, , p. 71-79 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Krishna Prasad Pant, https://web.archive.org/web/20160303204048/http://saneinetwork.net/Files/10_14___K_P_Pant.pdf, (lire en ligne ).

Projet de rapport soumis lors du 10e Round Regional Research Competition du South Asia Network of Economic Research Institutes (SANEI)

Projet de rapport soumis lors du 10e Round Regional Research Competition du South Asia Network of Economic Research Institutes (SANEI) - (en) Llorenç Picornell Gelabert, Eleni Asouti et Ethel Allué Martí, « The ethnoarchaeology of firewood management in the Fang villages of Equatorial Guinea, central Africa : Implications for the interpretation of wood fuel remains from archaeological sites », Journal of Anthropological Archaeology, vol. 30, no 3, , p. 375–384 (ISSN 0278-4165, DOI 10.1016/j.jaa.2011.05.002).

- (en) Eva Rehfuess, Fuel for life : Household energy and health, World Health Organization (ISBN 978-92-4-156316-1 et 92-4-156316-8)

- (en) D. Samuel, « Their staff of life : Initial investigations on ancient Egyptian bread baking », dans B. J. Kemp, Amarna Reports V, Londres, Egypt Exploration Society, (présentation en ligne), p. 253-290.

:

:« a maximum of 640 degrees C in 12 minutes, falling to 240 degrees C after 25 minutes and 100 degrees C after 46 minutes. These temperatures were obtained without refueling and without bellows »

- (en) C.J. Schuster-Wallace, C. Wild et C. Metcalfe, Valuing Human Waste as an Energy Resource : A Research Brief Assessing the Global Wealth in Waste, United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH), (lire en ligne ).

- (en) Michael A. Serio, Rosemary Bassilakis, Erik Kroo et Marek A. Wójtowicz, « Pyrolysis Processing of Animal Manure to Produce Fuel Gases », Fuel Chemistry Division Preprints, vol. 47, no 2, (lire en ligne , consulté le ).

- (en) A. Vaňkát, V. Krepl et J. Kára, « Animal dung as a source of energy in remote areas of indian Himalayas », Agricultura Tropica et Subtropica, vol. 43, no 2, (lire en ligne , consulté le ).

- (en) Elisabeth von Münch, Dorothee Spuhler, Trevor Surridge, Nelson Ekane, Kim Andersson, Emine Goekce Fidan et Arno Rosemarin, « Sustainable Sanitation Alliance members take a closer look at the Bill & Melinda Gates Foundation’s sanitation grants », Sustainable Sanitation Practice Journal, no 17, , p. 4-10 (lire en ligne , consulté le ).

Liens externes

- Batiactu.com, « Les excréments, une source d'énergie inexploitée qui vaut de l'or », sur www.batiactu.com, (consulté le ).

- (en) Sherry El-Gergawi, « Egyptian cities and markets: What's behind a name? », sur English.ahram.org.eg, (consulté le ).

- (en) Yakima County Public Works, « Review of Biomass Fuels and Technologies » , R. W. Beck, Inc. (en), (version du sur Internet Archive)