Voyage au bout de la nuit

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2010).

Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ».

En pratique : Quelles sources sont attendues ? Comment ajouter mes sources ?

Cet article peut contenir un travail inédit ou des déclarations non vérifiées (février 2012).

Vous pouvez aider en ajoutant des références ou en supprimant le contenu inédit. Voir la page de discussion pour plus de détails.

| Voyage au bout de la nuit | ||||||||

Couverture de la première édition | ||||||||

| Auteur | Louis-Ferdinand Céline | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | France | |||||||

| Genre | Roman | |||||||

| Éditeur | Denoël et Steele | |||||||

| Date de parution | 15 octobre 1932 | |||||||

| Nombre de pages | 625 | |||||||

| ISBN | 2070213048 | |||||||

| Chronologie | ||||||||

| ||||||||

| modifier |

||||||||

Voyage au bout de la nuit est le premier roman de Louis-Ferdinand Céline, publié le 15 octobre 1932. Avec ce livre, l'auteur obtient le prix Renaudot, manquant de deux voix le prix Goncourt. Il constitue une œuvre devenue classique du XXe siècle, traduite en 37 langues.

Le titre dérive d'un couplet d'une chanson chantée par l'officier suisse Thomas Legler : « Notre vie est un voyage / Dans l'Hiver et dans la Nuit / Nous cherchons notre passage / Dans le Ciel où rien ne luit », datée de 1793 et placée à l'exergue du roman, alors qu'il était au service de Napoléon Bonaparte, pendant la Bataille de la Bérézina.

Le roman est notamment célèbre pour son style, imité de la langue parlée et teinté d'argot, qui a largement influencé la littérature française contemporaine. Il s'inspire principalement de l'expérience personnelle de Céline à travers son personnage principal Ferdinand Bardamu, double littéraire de l'auteur. Louis-Ferdinand Céline a participé à la Première Guerre mondiale en 1914 et celle-ci lui a révélé l'absurdité du monde. Il qualifie la guerre d'« abattoir international en folie » et expose ce qui est pour lui la seule façon raisonnable de résister à une telle folie : la lâcheté. Il est hostile à toute forme d'héroïsme, celui-là même qui va de pair avec la violence et la guerre. Pour lui, cette dernière met en évidence la pourriture du monde, qui est un thème récurrent du roman.

Néanmoins, Voyage au bout de la nuit constitue bien plus qu'une simple critique de la guerre. C'est à l'égard de l'humanité entière que le narrateur exprime sa perplexité et son mépris : braves ou lâches, colonisateurs ou colonisés, Blancs ou Noirs, Américains ou Européens, pauvres ou riches. Céline n'épargne véritablement personne dans sa vision désespérée et, pour son personnage principal, rien ne semble avoir finalement d'importance face au caractère dérisoire du monde où tout se termine inéluctablement de la même façon. On peut y voir une réflexion nihiliste.

Résumé

Voyage au bout de la nuit est un récit à la première personne dans lequel le personnage principal raconte son expérience de la Première Guerre mondiale, du colonialisme en Afrique, des États-Unis de l'entre-deux guerres et de la condition sociale en général.

Le roman commence ainsi :

« Ça a débuté comme ça. Moi, j’avais jamais rien dit. Rien. C’est Arthur Ganate qui m’a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C’était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l’écoute. »

Ferdinand Bardamu a vécu la Grande Guerre et vu de près l'ineptie meurtrière de ses supérieurs dans les tranchées. C'est la fin de son innocence. C'est aussi le point de départ de sa descente aux enfers sans retour. Ce long récit est d'abord une dénonciation des horreurs de la guerre, dont le pessimisme imprègne toute l'œuvre. Il part ensuite pour l'Afrique, où le colonialisme est le purgatoire des Européens sans destinée. Pour lui c'est même l'Enfer, et il s'enfuit vers l'Amérique de Nord, du dieu Dollar et des bordels. Bardamu n'aime pas les États-Unis, mais c'est peut-être le seul lieu où il ait pu rencontrer un être (Molly) qu'il aima (et qui l'aima) jusqu'au bout de son voyage sans fond.

Mais la vocation de Bardamu n'est pas de travailler sur les machines des usines de Détroit ; c'est de côtoyer la misère humaine, quotidienne et éternelle. Il retourne donc en France pour terminer ses études de médecine et devenir médecin des pauvres. Il exerce alors dans la banlieue parisienne, où il rencontre la même détresse qu'en Afrique ou dans les tranchées de la Première Guerre mondiale.

Personnages principaux

- Ferdinand Bardamu : le narrateur

- Léon Robinson : son ami, presque son double. Il apparaît dans les moments décisifs, et le livre s'arrête quand il disparaît.

- Alcide : son collègue en Afrique

- Lola : une Américaine rencontrée à Paris et retrouvée à Manhattan

- Musyne : une violoniste rencontrée à Paris

- Molly : une Américaine rencontrée à Détroit

- Bébert : petit garçon rencontré dans la banlieue parisienne

- La tante de Bébert

- La famille Henrouille (la bru, son mari et sa belle-mère)

- Parapine : chercheur à l'institut Bioduret (pastiche de l'institut Pasteur), médecin, et amateur de trop jeunes filles

- Baryton : psychiatre

- Madelon : amante de Robinson (et de Bardamu, à l'occasion)

- Sophie : infirmière slovaque, amante de Bardamu

- L'abbé Protiste

Analyse de l'œuvre

La vision du monde de Voyage au bout de la nuit

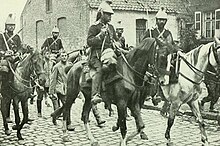

Dragons français escortant des prisonniers allemands en 1914.

Dragons français escortant des prisonniers allemands en 1914.

New York, « la ville debout », presque comme Bardamu la découvre à son arrivée vers 1930.

New York, « la ville debout », presque comme Bardamu la découvre à son arrivée vers 1930.

Quelques adjectifs peuvent qualifier le roman :

- antinationaliste/antipatriotique : le patriotisme (ou le nationalisme) est, selon Céline, l'une des nombreuses fausses valeurs dans lesquelles l'homme s'égare. Cette notion est visible notamment dans la partie consacrée à la Première Guerre mondiale, au front, puis à l'arrière, où Céline s'est fait hospitaliser ;

- anticolonialiste : clairement visible lors du voyage de Bardamu en Afrique, c'est le deuxième aspect idéologique important de l'œuvre. Il qualifie ainsi le colonialisme de « mal de la même sorte que la Guerre » et en condamne le principe et l'exploitation des colons occidentaux, dont il brosse un portrait très peu flatteur et caricatural ;

- anticapitaliste : sa critique du capitalisme transparaît nettement dans la partie consacrée aux États-Unis, lors du voyage à New York, puis à Détroit, principalement au siège des usines automobiles Ford. Il condamne le taylorisme, système qui « broie les individus, les réduit à la misère, et nie même leur humanité », en reprenant sur ce point quelques éléments de Scènes de la vie future (1930) de George Duhamel, qu'il a lu au moment de l'écriture du Voyage. Le regard qu'il porte sur le capitalisme est étroitement lié à celui qu'il accorde au colonialisme ;

- anarchiste : à plusieurs reprises, l'absurdité d'un système hiérarchique est mise en évidence. Sur le front durant la guerre, aux colonies, à l'asile psychiatrique... l'obéissance est décrite comme une forme de refus de vivre, d'assumer les risques de la vie. Lorsque Céline défend son envie de déserter face à l'humanité entière, résolument décidée à approuver la boucherie collective, il affirme la primauté de son choix et de sa lâcheté assumée devant toute autorité, même morale. Cette vision teintée de désespérance se rapproche de la pensée nihiliste.

Le roman se distingue également par son refus total de l'idéalisme : l'idéal et les sentiments, « ça n'est que du mensonge » ou bien « Comme la vie n'est qu'un délire tout bouffi de mensonges (...) La vérité c'est pas mangeable. ». La question de Bardamu et, par là même, celle de Céline, est de découvrir ce qu'il appelle la vérité. Une vérité biologique, physiologique, qui affirme que tous les hommes sont mortels et que l'avenir les conduit vers la décomposition – l'homme n'étant considéré que comme de la « pourriture en suspens ». C'est pourquoi l'œuvre peut apparaître comme totalement désespérée.

Style

Le livre suscita de nombreuses polémiques à sa parution. Même si cela n'est pas encore totalement affirmé, l'auteur utilise à l'écrit le langage dit « oralisant » et l'argot, en jetant les bases d'un style qu'il nomme son « métro émotif ». Céline refuse d'utiliser le langage classique, la langue académique des dictionnaires, qu'il considère comme une langue morte. C'est l'un des tout premiers auteurs à agir de la sorte, avec une certaine violence, et ce dans toute son œuvre.

Par ailleurs, le langage parlé côtoie le plus-que-parfait du subjonctif dans une langue extrêmement précise. L'utilisation de la langue parlée n'est donc en rien un relâchement, mais juste une apparence de relâchement. Le narrateur est plongé dans le monde qu'il décrit, d'où la symbiose apparente de son style avec celui des personnages, qui appartiennent presque tous aux populations des faubourgs et parlent de façon argotique. Mais en tant que descripteur de l'absurdité du monde, le langage parlé se doit aussi de faire preuve d'une grande précision. Si l'argot, les dislocations et autres thématisations gagnent en noblesse chez Céline, le plus-que-parfait du subjonctif ou le lexique soutenu ne le cèdent en rien. Ils se côtoient, parfois, dans une même phrase.

Thèmes abordés

Le roman aborde plusieurs thèmes :

- l'errance : au cœur de ce roman initiatique. Il s'agit d'une errance à la fois physique et psychique. Par bien des aspects, le roman se rattache à la veine picaresque : un pauvre bougre est entraîné, malgré lui, dans des aventures qui le font mûrir en lui ôtant toute illusion (« On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la volupté. »). La passivité du personnage est flagrante : il subit les événements sans vraiment y contribuer. Dès l'ouverture, le ton est donné : « Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganate qui m'a fait parler. ». Engagé volontaire pour braver son ami, le héros va faire l'expérience de la guerre, de l'horreur et surtout du grotesque de l'existence. « Je ne me réjouis que dans le grotesque aux confins de la mort » (lettre à Léon Daudet). Le nom même du personnage exprime cette idée : Bardamu, littéralement mû par son barda, c'est-à-dire en errance perpétuelle et involontaire ;

- la ville : omniprésente dans le roman. Que ce soit Paris, New York, Détroit, l'inventé « La Garenne-Rancy » ou Toulouse, la ville est l'élément central du décor. On peut rattacher le roman de Céline à ceux, contemporains, de Dos Passos (Manhattan Transfer) ou de Döblin (Berlin Alexanderplatz) ;

- la pourriture : l'individu y est inéluctablement voué, qu'il s'agisse d'un pourrissement naturel (la mort naturelle ou du fait d'une maladie) ou provoqué par un événement (la guerre, le meurtre). Outre le passage consacré à la guerre, à l'Afrique, à l'Amérique, la deuxième moitié partie de l'ouvrage, presque entièrement consacrée à l'expérience médicale du narrateur dans des milieux misérables, fait ressortir les aspects de décomposition et de pourrissement de l'individu qui doit affronter les maladies, sa propre dégénérescence, des odeurs méphitiques, la putréfaction... ;

- la lâcheté : l'individu est lâche par essence. S'il ne l'est pas, il ne peut échapper aux multiples menaces guerrières, ouvrières et sociétales. Céline développe donc une vision particulièrement nihiliste de la société humaine. La lâcheté permet à Bardamu de s'assumer comme déserteur dans l'épisode de la guerre, de fuir ses responsabilités aux colonies, de quitter son emploi chez Ford, de réclamer de l'argent à ses connaissances établies aux États-Unis, de fermer les yeux sur de multiples avortements (voire de les pratiquer), de feindre d'ignorer la tentative de meurtre de la grand-mère. Cependant il n'est pas lâche au point de mettre un terme à sa vie et à toute cette mascarade, ni de ne pas dire leurs quatre vérités, de manière très directe et avec beaucoup de délectation, à des personnes en plein désarroi.

Manuscrit

Le manuscrit original est aujourd'hui détenu par la BnF. Un fac-similé a été publié, en tirage limité, en 2014, par les éditions des Saints Pères (édité, sous forme dactylographiée, par Régis Tettamanzi : Voyage au bout de la nuit, Seul Manuscrit, 2016, éditions 8, Québec, 531 pages).

En 1942, le peintre Gen Paul, ami de Louis-Ferdinand Céline, illustre Voyage au bout de la nuit : il réalise également le portrait de Bardamu, le héros du roman et double de Céline. Claude Bogratchew, Clément Serveau, Éliane Bonabel, Henri Mahé, Raymond Moretti et Jacques Tardi ont également illustré Voyage au bout de la nuit.

Sources de Céline

Ce livre est un roman. Ce n'est ni un témoignage ni un documentaire, même s'il a une allure autobiographique (rendue apparente par l'utilisation récurrente du « je »). D'où la célèbre formule de Céline : « Transposer, ou c'est la Mort ». Cependant, Céline s'appuie sur son expérience professionnelle de médecin comme chargé de mission auprès de la Société des Nations, notamment aux États-Unis et en Afrique. Comme il l'expliquera ensuite : « Je m'arrange avec mes souvenirs en trichant comme il faut ».

Influence de l'expérience médicale de Céline dans le roman

Portrait du docteur Semmelweis (1818-1865)

Article détaillé : Louis-Ferdinand Céline.

Portrait du docteur Semmelweis (1818-1865)

Article détaillé : Louis-Ferdinand Céline.

L'expérience médicale de Céline se ressent dans plusieurs domaines. Cette expérience commence en 1918, lors d'une mission de propagande pour la protection contre la tuberculose, maladie qu'il rencontrera principalement lors de sa carrière de médecin à Clichy. En 1919, il reprend ses études de médecine pour être officier de santé ; il termine en deux ans et demi des études censées en prendre quatre. Il effectuera son premier stage en gynécologie et obstétrique. Celui-ci occupera une place non négligeable dans le roman. Il fréquente ensuite, en 1923, l'institut Pasteur (« institut Bioduret » dans le roman) que Céline qualifie de « petites cuisines à microbes » ou encore de « boîte à ordures chaudes ». Il soutient finalement sa thèse en 1924 sur Ignace Philippe Semmelweis : La Vie et l'Œuvre de Philippe Ignace Semmelweis. Il rencontre ensuite le directeur de la section Hygiène de la Société des Nations, pour laquelle il effectuera des missions en Afrique en 1926, et à Détroit. Louis Ferdinand Destouches s'installe finalement à Clichy en 1927, où il pose sa plaque « Docteur Louis Destouches, médecine générale, maladies des enfants ». Il fait également de nombreuses communications et comptes-rendus pour la Société de médecine de Paris, tels que À propos du service sanitaire des usines Ford ou La Santé publique en France.

Influence de Semmelweis

Article détaillé : Ignaz Semmelweis.Ignace Philippe Semmelweis est un médecin hongrois, né en 1817. Jeune praticien, il travaillait dans une maternité dépendante de l'Hospice Général de Vienne, où deux hôpitaux se faisaient concurrence. Les accouchements étaient assurés par les internes (dont Semmelweis faisait partie) d'un côté, et par les sages-femmes, de l'autre.

Lorsqu'il commence à pratiquer, Semmelweis se rend compte que de nombreuses parturientes (pouvant atteindre 40 %) succombaient à la fièvre puerpérale lorsque les internes pratiquaient les accouchements. Il eut alors l'idée d'inverser les équipes des deux hôpitaux, afin de déterminer si une mortalité aussi élevée était fonction du lieu d'accouchement. Son intuition fut juste : les internes étaient « responsables » des fièvres puerpérales. En effet, ceux-ci allaient disséquer des cadavres (chose indispensable à l'époque pour comprendre l'anatomie) et avaient donc sur les mains ce que Semmelweis appellera « les particules de la Mort ». Il avait ainsi découvert le principe de la septicémie et la nécessité de l'asepsie.

Lorsque le taux de mortalité fut réduit grâce aux pratiques de Semmelweis, les médecins prétendirent qu'il s'agissait d'un effet du hasard, et allèrent jusqu'à refuser de payer les draps qui auraient pu permettre d'assainir les hôpitaux, et de se laver les mains après les autopsies et avant les accouchements.

Aussi Céline va-t-il consacrer sa thèse à Semmelweis car il s'identifie à lui pour trois raisons :

- Semmelweis est un médecin touché par la compassion : il est bouleversé par la souffrance des malades ;

- l'intuition de Semmelweis, comparable à celle d'un artiste ;

- la solitude et l'exposition à l'imbécillité du monde, que Semmelweis a subies jusqu'à la mort.

Ces trois raisons majeures ont poussé Céline à travailler de la sorte. La formation qu'il s'est donnée, en écrivant une telle thèse, a suscité tous les passages du roman consacrés à la prévention et à l'hygiène.

Influence de Freud

Article détaillé : Freud.Céline semble retenir de Freud la notion d’inconscient, qu’il évoque parfois : « On s'ennuie, paraît-il, dans le conscient ».

Mais le texte qui a exercé une grande influence sur la pensée de Céline est un article de Freud au titre évocateur : « Au-delà du principe de plaisir », et qui porte sur les conséquences psychologiques et psychiatriques de la guerre. Or, Voyage au bout de la nuit commence par deux séquences relatives à la Première Guerre mondiale, au front puis à l'arrière. Dans cette étude, Freud s'est penché sur ce qu'il appellera « les névroses de guerre » : il analyse, en particulier, les rêves qui expliquent ces névroses. Ainsi, Freud a mis en évidence une idée centrale du roman : « La fin vers où tend toute vie est la Mort ». En réalité, ce qu'identifie Freud dans cet article sont « les instincts » ou « pulsions de mort ». Pour lui comme pour Céline, c'est la guerre qui a permis de découvrir cette notion paradoxale, puisque les hommes entretiennent une sorte de fascination née de la découverte de la guerre.

Réception de l'œuvre

En 1932, ce premier roman de Céline provoqua de nombreuses et violentes réactions dans le milieu littéraire. Une bataille rangée entre les partisans de Céline (dont Léon Daudet) et ses détracteurs eut lieu pour l'attribution du prix Goncourt : « Tant de grossièretés et d'obscénités le déparent qu'on ne peut en parler qu'avec précaution ». Finalement, ce sera Les Loups de Guy Mazeline qui obtiendra le prix Goncourt le 7 décembre 1932 au premier tour de scrutin par six voix contre les trois voix de Lucien Descaves, Jean Ajalbert et Léon Daudet défendant fortement Céline. Paul Léautaud raconte la scène dans son Journal, qui permet de remarquer combien l'affaire a fait grand bruit dans le petit milieu littéraire de l'époque :

« Jeudi 8 décembre. — Hier, attribution du Prix Goncourt. Descaves est parti une nouvelle fois en faisant claquer les portes. Il raconte, dans les interviews parues ce matin dans les journaux, qu'à la réunion préparatoire, la semaine dernière, l'attribution du Prix avait été décidée à M. Céline, auteur d'Un voyage au bout de la nuit . C'était si bien arrêté qu'on aurait pu donner le prix ce jour-là. Quand il est arrivé hier matin, il a trouvé tout changé et par suite d'il ne sait quelles combinaisons élaborées en dehors de lui, le prix décidé pour M. Mazeline, auteur des Loups. Il ne remettra plus les pieds à l'Académie et reprendra son procédé de voter par correspondance. J'ai reçu son livre à sa publication, avec un envoi, ce qui me donne à penser qu'il me connaît comme écrivain. Je l'ai regardé un peu ce soir, sur ce que m'en disait Auriant, qui en parle comme d'un livre remarquable. Il paraît que Léon Daudet en a dit grand bien. Céline était son candidat. Dans Paris-Midi d'hier, une longue interview de lui . »

Même si le Goncourt lui échappe, Louis-Ferdinand Céline obtient le prix Renaudot et Voyage au bout de la nuit rencontrera un très grand succès en librairie. Des critiques prestigieux, même s'ils s'offusquent du vocabulaire employé par Céline, ne peuvent s'empêcher de reconnaître à ce roman un caractère exceptionnel. « Cet énorme roman est une œuvre considérable, d'une force et d'une ampleur à laquelle ne nous habituent pas les nains si bien frisés de la littérature bourgeoise ». Près de 80 ans après sa publication, la force, l'impact et le succès de ce roman ne se démentent pas.

Selon un vote de 6 000 Français, Voyage au bout de la nuit se classe à la 6e place des 100 meilleurs livres du XXe siècle.

En 2002, le Cercle norvégien du livre l'a classé dans sa liste des 100 meilleurs livres de tous les temps.

Voyage au bout de la nuit a été placé en 2003 par le critique britannique Robert McCrum en 51e place des « 100 plus grands romans de tous les temps ».

Le titre du livre a été adopté par une émission de Direct 8 consacrée à la littérature.

Alors qu'il avait disparu pendant près de soixante ans, le manuscrit du roman est réapparu en 2001 par l’entremise du libraire Pierre Berès. Mis aux enchères à Drouot, la Bibliothèque nationale de France l’a acquis, faisant jouer son droit de préemption, pour plus de 12 millions de francs. Conservé dans un coffre-fort de la Bibliothèque nationale, le manuscrit n’a jamais été numérisé et seuls quelques privilégiés ont pu y avoir accès. À l’initiative des éditions des Saints Pères, il est édité en fac-similé dans un luxueux coffret en 2014 (premier tirage limité à 1 000 exemplaires, suivi d'un second tirage limité à 1 000 exemplaires).

Au théâtre

Les adaptations du livre au théâtre sont par exemple :

- les spectacles de l'acteur Fabrice Luchini, seul en scène :

- en 1986 au Théâtre Renaud-Barrault

- en 1987 au Studio des Champs-Elysées

- en 1988 au Théâtre Montparnasse

- en 2000 avec L’Arrivée à New-York au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse

- en 2014 au Théâtre Antoine

- en 2015 au Théâtre des Mathurins

- le spectacle de l'acteur Jean-François Balmer :

- en 2012-2013 au Théâtre de l'Œuvre

- l'adaptation par Rodolphe Dana et Katja Hunsinger, et interprété par Rodolphe Dana à l'ECAM, théatre du Kremlin-Bicêtre début 2017.

- la mise en scène par Philippe Sireuil en 2016

- la mise en scène et interprétation par Franck Desmedt au Théâtre Le Lucernaire en 2019.

Au cinéma

Sergio Leone a confié avoir toujours rêvé d'adapter ce livre au cinéma. Même chose pour Michel Audiard, qui avait confié que ne pas avoir adapté Voyage au bout de la nuit au cinéma était l'un de ses plus grands regrets. Il en est de même pour Jean-Luc Godard et Abel Gance. Le film La grande bellezza s'ouvre en en citant un extrait où Céline parle d'un voyage imaginaire : « Voyager, c’est bien utile, ça fait travailler l’imagination. Tout le reste n’est que déception et fatigues. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force. Il va de la vie à la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C’est un roman, rien qu’une histoire fictive. Littré le dit, qui ne se trompe jamais. Et puis d’abord tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux. C’est de l’autre côté de la vie. »

Notes et références

- « Les gros "ratés" du Goncourt », sur LExpress.fr, 6 novembre 2018 (consulté le 30 octobre 2021)

- Cf. Bibliographie internationale de l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline, éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2015.

- Selon Legler, lorsqui'il était à la tête des Garde suisse de Louis XVI pendant la la assaut des Tuileries ; en fait, Legler est né en 1782 et a chanté cette chanson (fruit de la musique de Christian Friedrich Wilke et des paroles de Karl Ludwig Giesecke. « Chant de la Bérézina », sur Dictionaire historique de la Suisse (DHS) (consulté le 19 octobre 2022)

- Voyage au bout de la nuit, éditions Gallimard, 1952, (ISBN 2-07-036028-8), p.148.

- Voyage au bout de la nuit, tome I, édition Bibliothèque de la Pléiade, 2001, (ISBN 2-07-011000-1), p. 1241-1244

- PDF p. 417

- PDF p. 488

- "Entretiens avec le professeur Y"

- p. 12 PDF

- PDF p. 4

- Guignol's Band, éditions Denoël, 1944

- PDF p. 319-320

- Voyage au bout de la nuit : Pulsions suicidaires et volontés homicides, David Stamm, éditions Grin, 2011, (ISBN 9783640788644) p. 15-17.

- Sigmund Freud, Au-delà du principe de plaisir (1920), éditions Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2010 (ISBN 2-228-90553-4)

- André Thérive, Le Temps, 24 novembre 1932.

- Du côté de chez Drouant : Le Goncourt de 1922 à 1949 émission de Pierre Assouline sur France Culture le 3 août 2013.

- Paul Nizan, L'Humanité le 9 décembre 1932.

- Frédéric Beigbeder, Dernier inventaire avant liquidation, Grasset & Fasquelle, 2001, p. 12. À partir d'une liste de 200 titres établie par des libraires et des critiques, il s'agissait de renvoyer un bulletin distribué durant l'été 1999 par la Fnac et Le Monde.

- The 100 Greatest Novels of All Time

- Tatiana Lista, « Voyage au bout de la nuit - mis en scène par Philippe Sireuil », sur Comédie de Genève | théâtre, 2016 (consulté le 30 octobre 2021)

- Philippe Lombard, « Histoires de Tournages - Voyage au bout de la nuit », sur Histoires De Tournages, 12 juin 2009 (consulté le 30 octobre 2021)

Annexes

Article connexe

- Ça a débuté comme ça (incipit du roman)

- Journal écrit la nuit

Liens externes

- Notices d'autorité :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :