Hache d'armes

Dans le monde d'aujourd'hui, Hache d'armes est un sujet qui suscite un grand intérêt et un grand débat. Depuis des décennies, Hache d'armes a retenu l'attention des experts dans divers domaines, ainsi que du grand public. Son impact sur la société, l’économie et la culture en fait un sujet pertinent qui mérite d’être analysé. Dans cet article, nous explorerons différentes perspectives sur Hache d'armes et son influence dans différents domaines. De son origine à ses possibles conséquences futures, nous plongerons dans une analyse exhaustive de Hache d'armes, offrant une vision complète du sujet et de sa pertinence aujourd'hui.

| Hache de pas (Hache d'armes) | |

Hache de pas 1470-1480, musée de l'armée | |

| Présentation | |

|---|---|

| Type | Arme d'hast |

| Pays d'origine | Europe |

| Utilisateur(s) | Homme à pied ou chevalier au corps à corps |

| Caractéristiques | |

| Longueur | 1,50 à 1,80 m |

| Longueur de la lame | 10 à 20 cm |

| Matériaux | Bois et acier |

| modifier |

|

La hache de pas encore appelée hache d'armes est l'une des dernières évolutions de la hache en tant qu'arme de guerre[1]. C'est une arme d'hast conçue pour le chevalier à pied ou le piéton armuré[2] qui combat contre un adversaire également armuré.

Elle est utilisée dans les armées d'Europe de la fin du Moyen Âge[1] (XIVe siècle / XVe siècle).

Débats étymologiques

On trouve la hache de pas sous plusieurs noms : hache d'armes, grande hache d'armes[1], hache de créqui[3], hache-marteau[1], hache à marteau[4] ainsi que grand marteau d'armes[5] et marteau-hache[6].

En effet, dès 1434[7] se posait la question de ce qui était considéré ou non comme une « hache ». La question fut réglée par l'usage qui fut d'accepter les différentes formes (vues ci-dessus) lors des tournois[8].

Description

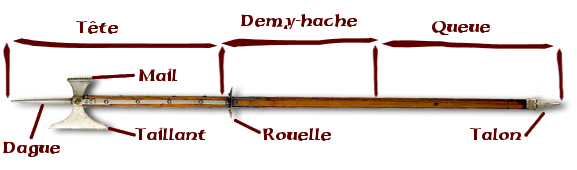

La hache de pas est composée de :

- une tête ou gros bout[8],[9] formée de :

- une dague. Faite pour frapper d'estoc, elle fait entre 10 et 20 cm[4],[10] et peut être de plusieurs formes, de la simple pointe à des formes reprenant celles des lances ou épieux[8],

- une croix, élément transversal permettant de frapper de taille, composée elle-même de deux des éléments suivants :

- Une hache ou taillant, qui peut être droit, concave ou convexe[8],

- Un marteau ou mail[9], carré, rectangulaire ou rond avec une table plate et une pointe centrale, quatre pointes ou des rangées de petites pointes,

- Un bec de faucon (becq de faulcon en ancien français[11]), pointe droite ou recourbée, le plus souvent à section carrée ou losangique,

- des attelles (2 ou 4) descendant de la dague et fixée le long de la hampe et solidement fixées dessus pour éviter que la hampe ne soit coupée au cours du combat[1],[4] ;

- une hampe en bois pouvant avoir une rouelle (ou garde) de fer pour protéger la mains des coups adverses[1]. Elle est située au quart ou au tiers de la hampe[8] (côté tête). Plus rarement, il peut y en avoir une deuxième en bas de la hampe[8] ;

- d'une queue, pouvant être nue, ferrée ou équipée d'une pointe ou d'une dague[8] (permettant un estoc du talon de l'arme).

Le tout d'une longueur de 1,50 à 1,80 m[1], pour une tête d'environ 1 kg[10].

-

Parties de la hache d'arme

-

Taillant+bec

-

Taillant+mail

-

Mail+bec

Utilisation

La hache de pas se tient de telle façon que les mains soient chacune à un tiers de l'arme, la découpant ainsi en trois parties à peu près égales : le gros bout (avant de l'arme), la demy hache (entre les deux mains) et la queue (arrière de l'arme)[2],[9] et chacune de ces parties servent aussi bien à attaquer qu'à se protéger. Il en résulte une méthode de combat à la fois rapide – usant des deux bouts de l'arme pour frapper et dévier les coups – et puissante – en raison de l'important bras de levier fourni par la position des mains[2].

La contrepartie est une moindre allonge. Ainsi, bien qu'étant une arme d'hast, son usage fait qu'elle a moins de portée que d'autres[2] (hallebarde ou épieux qui sont tenus à l'extrémité de la hampe). En revanche, elle a l'avantage de rester utilisable même quand l'adversaire arrive à courte portée.

Guerre

Sa force et sa polyvalence[2], en font une arme très utilisée lors des assauts de place forte[1],[4] et les mêlées à pied[2]. Elle est le plus souvent utilisée du côté marteau qui permet de mordre dans l'armure et de contusionner son porteur[2]. En effet, qu'elle soit formée d'un taillant ou d'un bec, le risque de glisser sur l'armure ou de s'y retrouver coincé est important[2].

Tournoi

Elle fait partie, avec l'épée et la lance, des armes de tournoi principales[12], la qualité des armures permettant des combats courtois spectaculaires sans trop de risques mortels même si les commotions et fractures restent inévitables[2].

Évolution

Au cours du XVIe siècle, la hache mute dans sa version mail-bec – avec une dague de plus en plus longue – en marteau de Lucerne pour devenir une arme d'apparat plutôt que de guerre[13].

Pour le couple taillant-bec, il est délaissé au profit de la hallebarde.

Références

- Mézier 2000, p. 92-93

- Cognot 2013, p. 637-640

- ↑ Cognot 2013, p. 585.

- Eugène Viollet-Le-Duc 1999, p. 348

- ↑ Mézier 2000, p. 104-105

- ↑ Eugène Viollet-Le-Duc 1999, p. 401.

- ↑ Cognot 2013, p. 586.

- Cognot 2013, p. 588-589

- anonyme XVe siècle

- Cognot 2013, p. 597

- ↑ anonyme XVe siècle, p. art.61

- ↑ Gravett 1993, p. 46-47.

- ↑ Mézier 2000, p. 116-117.

Voir aussi

Bibliographie

- Fabrice Cognot, L'armement médiéval les armes blanches dans les collections bourguignonnes. Xe : XVe siècles., , 711 p. (lire en ligne)

- anonyme (Bibliothèque nationale (Mss.), Français 1996), Le jeu de la hache, xve siècle (lire en ligne)

- Chris Mézier, Cahier d'armes d'un mestre de guerre : Ve-XVe, Le Coudray-Macouard, Cheminements, , 247 p. (ISBN 978-2-844-78078-2, lire en ligne), p. 92-93

- Eugène Viollet-Le-Duc, Encyclopédie médiévale, , p. 348

- Christopher Gravett et Geoff Dann, Le temps des chevaliers, Paris, Gallimard, coll. « Yeux de la découverte » (no 44), (ISBN 978-2-070-56847-5, OCLC 812637062)

Articles connexes

Liens externes