Exploration des abysses

Dans le monde d'aujourd'hui, Exploration des abysses est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour un large éventail de personnes. Que ce soit pour son impact sur la société, son importance dans l'histoire, sa pertinence dans la culture ou pour toute autre raison, Exploration des abysses a capté l'attention et l'intérêt de ceux qui cherchent à mieux comprendre le monde qui les entoure. De ses origines à son influence aujourd'hui, Exploration des abysses reste un sujet fascinant qui continue de susciter débats et réflexions dans divers domaines. Dans cet article, nous explorerons plus en détail l'impact et l'importance de Exploration des abysses, donnant aux lecteurs un aperçu plus clair et plus approfondi de ce sujet très pertinent.

L'exploration des abysses est l'étude des propriétés physiques, chimiques, biologiques et les conditions dans les abysses, à des fins scientifiques ou commerciales. L'exploration en eau profonde est considérée comme une activité relativement récente de l'homme par rapport aux autres domaines de la recherche géophysique, les grandes profondeurs n'ont été étudiées qu'au cours des 40 dernières années. Les abysses restent encore largement inexplorés, et forment un domaine relativement inconnu.

Les abysses sont un environnement totalement hostile à l'homme, et représentent l'un des milieux les moins explorés de la planète. À partir de la zone mésopélagique, les pressions sont trop grandes pour les méthodes traditionnelles d'exploration, exigeant des approches alternatives pour la recherche. Les stations caméra, de petits submersibles habités et des ROV (véhicules actionnés à distance) sont trois méthodes utilisées pour explorer les profondeurs de l'océan. En raison de la difficulté et le coût de l'exploration de cette zone, les connaissances actuelles sont très limitées. La pression augmente d'environ une atmosphère tous les 10 mètres, ce qui signifie que certaines zones peuvent atteindre des pressions de plus de 1000 atmosphères. La pression rend non seulement les grandes profondeurs très difficiles à atteindre sans aide mécanique, mais elle rend aussi difficile l'étude des organismes adaptés à ces pressions énormes. En effet, les organismes ramenés à la surface pour y être étudiés sont rapidement tués par la faible pression atmosphérique.

Historique

Avant l'exploration

La représentation des abysses a beaucoup évolué au cours des siècles.

Pythagore envisage le fond de mer parcouru d'ondulations provoquées par les ardeurs du feu central de la Terre. Platon l'imagine perforé de siphons qui permettraient le transfert d'eau entre les abysses et le Tartare. L’historien Théopompe de Chios évoque des tunnels sous-marins entre la mer Égée et la mer Adriatique au prétexte qu'on avait retrouvé des poteries de Chios dans l'embouchure du fleuve Naron en Dalmatie. Aristote s'oppose à ces théories et impose le concept d'immutabilité des fonds comprimés par des eaux vaseuses et peu profonde. À la fin du Moyen Âge, quelques savants touche-à-tout reprennent les concepts des prédécesseurs d'Aristote pour expliquer le paradoxe des mers qui ne débordent pas alors qu'elles sont constamment alimentées par les pluies et les fleuves[1].

Benoît de Maillet dans son Telliamed en 1755, explique ce paradoxe en considérant que la Terre a eu des alternances de réhydratations et de dessèchements pendant lesquels le niveau des mers n'a jamais cessé de baisser, laissant émerger des montagnes. Le rôle important qu'il fait jouer à l'eau fait que de Maillet a été considéré comme partisan de la théorie diluvianiste (rôle important du déluge de Noé dans la géologie) mais il exclut toute intervention miraculeuse et applique la théorie de l'évhémérisme[2].

En bateau

Ce n'est qu'au XIXe siècle que les technologies ont commencé à permettre à des navires d'aller draguer les grandes profondeurs. Le premier grand événement eut lieu dans le golfe de Gascogne, le 22 juillet 1869, au cours de la deuxième campagne du « PORCUPINE », que Gwyn Jeffreys tenta le premier dragage a plus de 4 000 m : après sept heures et demie de dragage, il trouva des exemplaires de tous les grands groupes d'invertébrés, à des profondeurs qu'on croyait désertes. Le retentissement de cette découverte dans le milieu scientifique de l'époque fut immense, et mena à une course aux abysses entre la France et la Grande-Bretagne[3].

Entre 1872 et 1876, l'Expédition du Challenger parcourt le monde en se livrant à des relevés de profondeur et de faune abyssale (jusqu'à 8 km), découvrant des centaines de nouvelles espèces et de nouveaux types d'écosystèmes jusque-là insoupçonnés[4]. L'expédition Princess Alice prend sa suite en 1901, chalutant jusqu'à 6 km, qui ne sera suivie de manière significative que quarante ans plus tard, par une expédition suédoise en 1947–1948, établissant la preuve définitive et irréfutable de la possibilité de la vie au-delà de 6 km de profondeur (auparavant les spécimens remontés étaient suspectés d'être « tombés » par mégarde à des profondeurs inhabitables)[4].

Toutes ces expéditions permirent aussi de mettre en évidence que la faune des abysses appartenait aux mêmes groupes zoologiques que la faune côtière (mollusques, crustacés, poissons, échinodermes, cnidaires, éponges...), et « aucune forme de vie radicalement nouvelle ne fut révélée ». Cela permit de mettre fin aux mythes sur les « animaux cuirassés contre la pression ou les monstres préhistoriques que beaucoup attendaient »[3].

En sous-marin

La cartographie des abysses débute avec le géophysicien et géodesiste hollandais Felix Andries Vening Meinesz qui peut utiliser des sous-marins de la flotte néerlandaise à des fins scientifiques pour réaliser entre 1923 et 1930 des campagnes de mesures gravimétriques du plancher océanique[5].

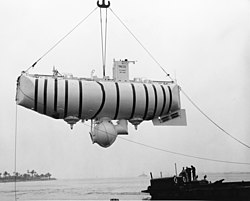

Le plus célèbre explorateur des grands fonds est sans doute le suisse Auguste Piccard : à bord de son bathyscaphe Trieste, il établit puis bat tous les records du monde de descente en habitacle pressurisé (le premier à 1 000 m de profondeur en 1948, puis 3 150 m en 1953), avant d'établir (dans le cadre d'une mission américaine) la première descente habitée dans le point le plus profond de tous les océans, le « Challenger Deep » (10 916 m), dans la fosse des Mariannes[6].

En 1956, c'est le célèbre explorateur français Jacques-Yves Cousteau qui prend en sous-marin les premières photographies de la zone hadale, en sous-marin dans l'Atlantique[4].

En 1973-1974, la campagne océanographique franco-américaine French American Mid Ocean Undersea Survey (FAMOUS) est la première expédition scientifique dans les grands fonds marins. Le but est d'explorer en bathyscaphe la dorsale médio-atlantique. Les résultats confirment les nouvelles théories de l'expansion des fonds océaniques et de la tectonique des plaques et permettent de découvrir l'existence des sources hydrothermales océaniques. Le programme met en œuvre trois submersibles : la Cyana - le sous-marin habité du CNEXO, l’Archimède - le bathyscaphe de la Marine Nationale, et le sous-marin Alvin de l'Institut océanographique de Woods Hole[7],[8].

Fin 2018 une action de mécénat privé (Expédition Five Deeps[9]) apporte aux scientifiques une occasion supplémentaire d'étudier plusieurs tranchées océaniques encore presque inconnue. Un riche texan vivant à Dallas (Victor Vescovo) veut être le premier humain à voir chacune des zones les plus profondes des cinq océans (en commençant par la tranchée de Porto Rico) ; il a pour cela affrété un ancien navire de recherche et commandé un sous-marin à deux places, dénommé « Limiting Factor », capable de supporter la pression de l'eau jusqu'à plus de 11 000 mètres, dont le sonar pourra cartographier en haute résolution ces tranchées profondes afin de mieux comprendre ce qui se passe là où des plaques tectoniques plongent dans le manteau. Un recueil d'échantillons biologiques est aussi prévu pour améliorer la connaissance des écosystèmes extrêmophiles qui se sont développés là[10].

Techniques modernes

Depuis les années 1980, l'essor des caméras numériques et des technologies de contrôle à distance, couplés au coût et au risque de faire descendre des humains à de telles profondeur, ont entraîné une nette diminution des missions habitées en grande profondeur. Les explorations contemporaines se font donc essentiellement à l'aide de ROVs (remotely operated vehicle), et les principaux laboratoires d'exploration des grands fonds sont le Monterey Bay Aquarium Research Institute et la National Oceanic and Atmospheric Administration, à travers des missions parfois spectaculaires comme celles de l'Okeanos Explorer.

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Jacques Kornprobs et Christine Laverne, A la conquête des grands fonds : techniques d'étude de la géologie marine, Quae éditions, , 175 p. (ISBN 978-2-7592-0894-4 et 2-7592-0894-X, lire en ligne)

- Daniel Desbruyères, Les trésors des abysses, Versailles, Éditions Quae, , 184 p. (ISBN 978-2-7592-0605-6, présentation en ligne)

- J.R. Vanney, Le mystère des abysses, Paris, Fayard, coll. « Le temps des sciences », , 522 p.

- Roger Hekinian et Nicolas Binard, Le feu des abysses, Versailles, DL 2008, , 175 p. (ISBN 978-2-7592-0075-7, lire en ligne)

- Daniel Reyss, Dans la nuit des abysses : Au fond des océans, Paris, Gallimard, , 144 p. (ISBN 978-2-07-053100-4 et 2-07-053100-7)

- Christophe Migeon, Abysses : Une histoire des grands fonds, Paris, Paulsen, , 301 p. (ISBN 978-2-916552-67-5)

Liens externes

- (fr) Page d'Ifremer sur l'exploration des grands fonds

- (fr) Les animaux des abysses

- (en) Alan Jamieson, University of Aberdeen, « Ten Things You Never Knew About the Ocean’s Deepest Places », sur theterramarproject.org, .

Notes et références

- ↑ Christophe Migeon, Abysses : Une histoire des grands fonds, Éditions Paulsen, , p. 10-12.

- ↑ Jean Balcou, La Mer au siècle des encyclopédies, Champion, , p. 62

- Lucien Laubier et Claude Monniot, Peuplements profonds du Golfe de Gascogne, IFREMER, (lire en ligne).

- (en) Alan Jamieson, University of Aberdeen, « Ten Things You Never Knew About the Ocean’s Deepest Places », sur theterramarproject.org, .

- ↑ Jacques Kornprobst et Christine Laverne, À la conquête des grands fonds : techniques d'étude de la géologie marine, Éditions Quae, , p. 79

- ↑ Jacques Kornprobst et Christine Laverne, À la conquête des grands fonds, Quae, , p. 57

- ↑ « Disparition de Xavier Le Pichon, l’un des pionniers du CNEXO | Ifremer », sur www.ifremer.fr, (consulté le )

- ↑ Encyclopædia Universalis, « FAMOUS (French American Mid Ocean Underwater Survey) », sur Encyclopædia Universalis, (consulté le )

- ↑ Site Internet du projet Five Deeps

- ↑ Stokstad E (2018) 'Five Deeps' mission to explore mysterious ocean trenches; Science 21 Dec 2018:Vol. 362, Issue 6421, pp. 1342-1343 ; DOI: 10.1126/science.362.6421.1342 |(résumé)