Reprise du fort de Vaux

Dans cet article, nous explorerons en profondeur le sujet de Reprise du fort de Vaux, en analysant son importance dans le contexte actuel et son influence sur différents aspects de la société. Tout au long de l'histoire, Reprise du fort de Vaux a joué un rôle crucial dans la vie des gens, leur évolution et leur développement. Depuis ses origines jusqu'à nos jours, Reprise du fort de Vaux a fait l'objet de débats, d'études et d'intérêt de la part des experts et des fans. A travers cet article, nous chercherons à faire la lumière sur les différents aspects liés à Reprise du fort de Vaux, en examinant son impact sur la culture, l'économie, la politique et d'autres domaines de la vie quotidienne.

| Date | au |

|---|---|

| Lieu | Verdun (Damloup, Fleury-devant-Douaumont, Douaumont-Vaux) |

| Issue | Victoire offensive française |

| Commandant GAC et artillerie GAC Commandant en chef

|

Commandant en chef Commandant Maas-Ost-Groupe Commandant secteur Commandant 34eDI Commandant 9eD Commandant 13eDI Commandant 25eD Commandant 54eD Commandant 33eD Commandant 53eRI |

Bataille de Verdun 1916

( au )

| Coordonnées | 49° 11′ 55″ nord, 5° 28′ 05″ est | |

|---|---|---|

La reprise du fort de Vaux par les troupes françaises à l'automne 1916 est un épisode de la bataille de Verdun, en plein cœur de la Première Guerre mondiale.

Le fort de Vaux est aux mains des troupes allemandes depuis le début du mois de juin 1916, cet ouvrage français est un des points essentiels de la ceinture de fortification autour de Verdun.

Le contexte

À la suite d'une série de victoires offensives allemandes (prise du fort de Douaumont, du fort de Vaux, batterie de Damloup, etc.) le général Mangin prend le commandement du groupement D puis DE (également nommé groupement Mangin)[1] le .

Durant l'été, les combats ne cessent dans le secteur. Les troupes françaises et allemandes se battent durement pour chaque mètre de terrain. Le front bouge en permanence de quelques mètres voire centaines de mètres et le terrain conquis un jour par un camp est repris par l’adversaire le lendemain.

Par exemple, le , on observe l'avancée la plus prononcée des Allemands vers Verdun. Ils sont arrêtés à La Poudrière, donc à environ 2 km seulement des abords de la ville de Verdun (4 km du centre-ville).

À l'inverse, début août, certaines troupes françaises portent le combat aux bois Fumin, à seulement 800 m du fort.

L'exemple de ce terrain pris et repris inlassablement au prix de nombreuses vies qui revient le plus souvent est celui du village de Fleury-devant-Douaumont ; il change 16 fois de mains entre juin et août 1916, entre les troupes françaises et allemandes.

Aucun camp n'arrive à prendre réellement l'ascendant. Les Allemands dominent un grand nombre de points stratégiques, ce qui bloque toutes les tentatives de progression française vers le nord et nord-est (pour dégager Verdun). Le fort de Douaumont, le fort de Vaux, la batterie de Damloup[2], le petit dépôt[3], l'ouvrage de Thiaumont et de nombreuses batteries isolées (batteries des carrières, de la fausse côte, etc.) ainsi que beaucoup de crêtes sont aux mains des allemands. Les troupes françaises, qui avancent par les ravins, boyaux et espaces exposés sont systématiquement repoussées au prix de nombreuses vies. Cependant les troupes françaises arrivent à garder les forts de Souville et Tavannes, ce qui stoppe l'avancée des troupes allemandes vers Verdun.

Le , le lieutenant-colonel Viotte commandant du 230e régiment d'infanterie déclare[4] :

« La situation est moins alarmante qu'au printemps mais pas brillante. L'ennemi a créé, sur des milliers d'hectares, un enfer de carnage et de feu ; jour et nuit son artillerie déverse une avalanche de projectiles sur nos lignes et les effectifs continuent à fondre rapidement. L'usure est extrême et l'on sent que tout un hiver passé dans ces conditions serait terrible contre un adversaire qui tient toujours les maîtres points d'appui du champ de bataille. »

Le manque de résultats probants des attaques isolées menées depuis juin, et sachant que les Allemands ont mobilisé une proportion non négligeable de leurs ressources sur le front de la Somme[4], pousse l'état-major à revoir sa stratégie.

Le , le général Mangin va faire une proposition (véritable point tournant de la suite de la bataille de Verdun sur ce front), une nouvelle stratégie avant l'hiver et avant un éventuel renfort de troupes allemandes venues d'autres batailles. Il est soutenu par son supérieur hiérarchique, le général Nivelle qui va l'encourager à toujours se dépasser.

La proposition du général Mangin

Extrait de la note no 2323/3[5] du général Mangin au général Nivelle commandant la 2e armée :

«Les opérations menées par le groupement D.E. ont eu pour résultats de constituer une barrière de plus, en avant de Verdun, sur le front: croupe 321, retranchement Z, bois de Vaux-Chapitre, etc. mais on ne peut pas affirmer que cette barrière ne sera pas enlevée, à la suite d'une grosse attaque ; il y a donc le plus grand intérêt à organiser devant elle une avant-ligne pour éloigner les Allemands de Verdun d'une part et les mettre dans l'impossibilité d'attaquer la barrière définie ci-dessus d'autre part.

1. L'étude du terrain fixe l'objectif de cette avant-ligne aux abords du fort de Vaux et du fort de Douaumont. On sera moins bien sur ce nouveau front car les Allemands verront tout du fort de Douaumont et les communications seront difficiles mais l'intérêt tactique prime sur tout autre considération.

2. On peut se demander si la méthode des offensives de détail qui a donné de bons résultats peut continuer à être employée. Il n'en est rien. En effet, si les succès obtenus sont dus en grande partie à l'ascendant que nos troupes ont pris sur l'adversaire, le terrain a aussi une certaine influence. La position allemande formait une poche dans nos lignes, cette poche était située dans un ravin dont nous tenions une grande partie des crêtes. L'ennemi pouvait par suite être très facilement isolé de ses arrières par les tirs d'artillerie et, en outre, les actions locales pouvaient se soutenir mutuellement en se prêtant un appui très sérieux. Pour porter notre ligne actuelle en avant, la même méthode n'est plus possible, et c'est par une action à grande envergure qu'il faut progresser.

3. Moyens nécessaires :

- Infanterie : front à attaquer environ 4 000 m, 1 bataillon pour 300 m soit 12 à 13 bataillons.

- Ennemi : 1re ligne 13 bataillons, 2e ligne 5 bataillons 1/2, 3e ligne 2 bataillons 1/2 et au repos 25 bataillons plus 12 en cours de relève. Or, c'est celui des deux adversaires qui aura les dernières réserves disponibles qui sera maître du champ de bataille. C'est donc un total de 48 bataillons, soit 4 divisions qui sont nécessaires pour mener à bien l'opération. Compte tenu des relèves, c'est en réalité seulement de 2 DI qu'il faudra augmenter les 2 DI déjà mobilisées (55e et 133e).

- Artillerie de campagne suffisante car augmentée de celles des 2 DI.

- Artillerie courte du groupement presque suffisante, sérieux avantages à augmenter le nombre de pièces à tir rapide et il faudrait une batterie de 370 approvisionnée à 400 coups pour des tirs de destruction sur les forts de Vaux et Douaumont. Les deux mortiers de 270 et les deux mortiers de 280 ne suffisant pas.

- Artillerie lourde longue : 143 batteries allemandes, nous pouvons contrebattre 49 de ces batteries, il reste donc 94 à contrebattre».

Le , le général Nivelle approuve le projet d’attaque[6] et l'annexe no 562[7].

Position des armées

La 2e armée, commandée par le général Nivelle, occupe le front de Chauvoncourt jusqu’à la frontière avec la Marne au niveau de Les Islettes, en contournant Verdun (sur la carte du [8] encadré en violet il y a Verdun, encerclé de vert la 2e armée et en pointillé vert le front autour des forts de Douaumont et de Vaux).

Le groupement DE est positionné du bord de la Meuse au niveau de Bras-Vacherauville à la route nationale no 18 (de 1916 entre le fort de Tavannes et Eix devenue la D603), avec au nord-ouest les groupements ABC et au sud-est le groupement F, soit environ 10 km de front.

Ce groupement est composé de sous-groupements, composés eux-mêmes de plusieurs divisions d'infanterie, elles-mêmes composées de diverses unités (brigades, artillerie, brancardiers, services de santé, génie, chasseurs, régiment d'infanterie, prévôté, communications, etc.).

Pour l'attaque du fort de Vaux du , le général Mangin, alignera la 74e division d'infanterie sur un front d’environ 2 150 m.

Le 1er plan d'engagement

Extrait du plan[9] du , IIe armée, annexe no 627[10]. Le groupement DE disposera de 4 divisions d'infanterie en 1re ligne et de 3 divisions d'infanterie en deuxième ligne[11].

- Objectif 1 : en 1 seul élan prendre les tranchées Nawé, Chomel, Multrier, Fulda, Clausewitz, le dépôt 2305, petit dépôt, etc. et pousser jusqu'à la résistance sérieuse de l'ennemi.

- Objectif 2 : tranchées Baleourier, Prusse, cote 374 et 4589, pentes ouest ravin du bois Fumin, etc. et s'il est possible s'emparer du fort de Douaumont.

- Modifications : enlèvement tranchée Baleourier et ravin de la Dame, réaffectation de RI et artillerie.

-

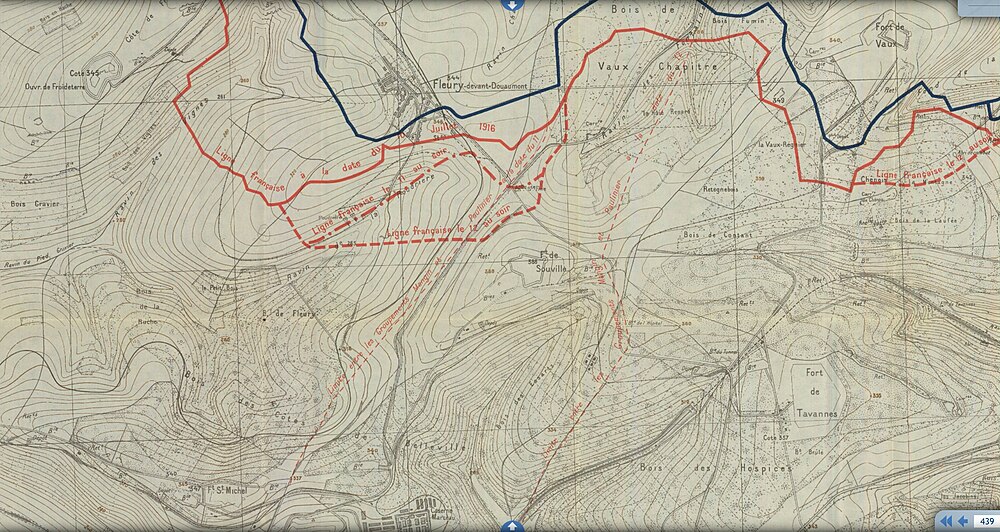

Vue aérienne du champ de bataille de Verdun en 1916 (rive droite).

-

Dispositifs et objectifs de l'attaque au 24 octobre 1916. Image HD

- Annexe n°657 du 26 septembre[12], affectations des Divisions d'Infanterie de réserve et extension de l'attaque à la tranchée Seydlitz.

- Annexe n°781, allocations de munitions[13].

- Annexe n°843 du 04 octobre 1916[14], un 3ème objectif est ajouté, église de Douaumont, batterie de Damloup… et une garnison doit s'installer au fort de Douaumont.

- Annexe n°848[15] du 05 octobre, ajout de renfort aérien.

- Annexe n°853[16] du 05 octobre, ordre de commencer l'instruction des unités et exercices d'attaque.

- Annexe n°872[17], organisation de l'artillerie lourde.

- Annexe n°883[18] du 07 octobre 1916, il faut attaquer jusqu'au contact de l'ennemi mais objectif n°1 principalement, occuper et consolider les positions. Interdit d'aller plus loin si par l'observation la destruction par l'artillerie n'est pas contrôlée.

- Annexe n°897[19] du 08 octobre, mission et date de l'attaque fixée autour du 15 octobre 1916.

- Annexe n°913[20] du 09 octobre, le général Pétain approuve le projet d'attaque.

- Annexe n°928[21], le fort de Vaux devient un objectif (si l'occasion est favorable).

- Annexe n°945 et 946[22] du 10 octobre, précisions d'exécution de l'attaque et objectif de repousser l'ennemi au-delà du fort de Douaumont.

- Annexe n°966[23] du 11 octobre, les liaisons. (Note: P.V. = pigeon voyageur et optique = visuel).

- Annexe n°1020[24], organisation des commandements.

- Annexe n°1053[25], le général Pétain demande l'aide des armées de l'Est pour des renforts de bombardement.

- Annexe n°1066[26] du 16 octobre, dès le deuxième front atteint pousser immédiatement les reconnaissances sur le fort de Vaux (50eBCP) et s'en emparer si possible.

- Annexe n°1077[27] du 17, le mauvais temps oblige le report de l'attaque à une date indéterminée.

- Annexe n°1093[28] du 17 octobre, ordre particulier pour le groupement BCP et le fort de Vaux.

- Annexe n°1098[29] du 18 octobre 1916, le général Nivelle donne l'ordre que le fort de Vaux et de Douaumont soient des objectifs clairement déterminés et non à l'appréciation des exécutants.

- Annexe n°1115 et 1116[30], il faut atteindre les objectifs et garder, quoi qu'il arrive, le terrain conquis. Difficultés d'anticiper toutes les hypothèses. Libérer le 50eBCP en entier pour l'attaque du fort, il ne doit pas en partie "être mangé" avant.

- Annexe n°1129[31] du 19 octobre, réduction de la durée de préparation d'artillerie de 5 à 3 jours.

- Annexe n°1154[32], remarques du colonel de Barescut sur des objectifs pas assez clairs et peut-être trop élevés, des limites de commandements pas optimisés (dualité de commandements), et un manque de prévision des dépôts d'approvisionnement.

- Annexe n°1172[33] du 21 octobre, détails de l'hypothèse A - attaque facile avec peu de pertes.

- Annexe n°1217 à 1220[34] du 23, résultats des tirs sur les forts de Douaumont et de Vaux.

Les préparatifs

Le , la 148e brigade (colonel Challe) reçoit la mission d'établir les bases de départ et les communications pour l'opération.

Le , instructions 2e armée, annexe no 828[35] :

- À J-6 on s'attaquera méthodiquement à toutes les batteries qui seront signalées comme faisant barrage dans la région de l'opération jusqu'à J-1 ;

- Douaumont, à J-1, le fort sera bombardé avec les gros mortiers de manière à en bouleverser les organisations ;

- le jour J, bombardement avec les projectiles les plus puissants.

- Vaux, même tirs mais moins nourris.

Le , la 74e division d'infanterie se prépare à l'attaque du fort de Vaux[36].

Le , la 63e division d'infanterie, section génie, se juxtapose à celle de la 74e division d'infanterie pour aménager le terrain.

| Exemple de tirs sur le secteur du fort de Vaux par l'artillerie de la 74e division d'infanterie en [37]. | |||

|---|---|---|---|

| Canon de 75 | Canon 155C | Canon de 220 | |

| 6 967 coups | 736 coups | 346 coups | |

| 7 100 coups | 417 coups | 7 coups | |

Le 299e régiment d'infanterie commence les exercices en vue de la grande attaque[38]. Les tirs de harcèlement sont quotidiens des 2 côtés.

Dès le , l'état-major étudie une offensive sur le fort de Vaux, avec un rapport pour l'emploi d'un obusier de 400 mm[39] sur la proposition du chef d'escadron Martin, commandant par intérim le groupement d'artillerie lourde à grande puissance (ALGP) du groupe d'armées du Centre :

- Objectif : fort de Vaux à environ 13 800 m de distance.

- Emplacement : à trouver à l'ouest du chemin de fer entre Dugny et Ancemont, à environ 1 500 m au sud-est de Dugny.

- Matériel : obusier de 400 à prendre sur la batterie près de Baleycourt. Allouer pour le tir de 96 coups de 400. Dix jours de travaux prévus (construction chemin de fer, etc.).

Proposition approuvée par le général Franiatte le .

À partir du , les différentes unités se préparent.

Le , le 305e régiment d'infanterie se mobilise sur le secteur.

La date initiale du pour lancer l'offensive est repoussée car le mauvais temps des jours précédents n'a pas permis la préparation d'artillerie[40]. Le 30e régiment d'infanterie reçoit l'ordre général d'opération no 3 de la 2e armée du . Ce plan d'engagement à une action offensive d'ensemble, lui affecte le rôle de s'emparer des tranchées Heinmetz, Werder et Von Kluck.

Le , le 118e régiment d'infanterie commence la reconnaissance et instruction, en réserve, en vue de l'offensive de Verdun.

Le , la préparation s'intensifie progressivement pour la 74edivision d'infanterie (vent violent, 0°C) et l'artillerie de la 63e DI exécute ses réglages par avions sur les points remarquables du secteur.

Le général Mangin va donc aligner les bataillons suivants pour prendre ce secteur du front, pour l'attaque, principalement la 74e division d'infanterie, composées de la 147e brigade (222e RI, 299e RI, 50e BCP et 71e BCP) du colonel Giralt et la 148e brigade (230e RI et 333e RI) du colonel Challe, 3 groupes d'artillerie et 2 compagnies du génie.

Voir ci-dessous le tableau des effectifs engagés ainsi que les cartes de la prévision d'attaque du fort de Vaux le [41] et du plan d'attaque du fort de Vaux le par le 50eBCP[42].

| Effectifs engagés | |

|---|---|

| 50e BCP | 838 |

| 71e BCP | 1 134 |

| 333e RI | 1 800 |

| 118e RI | 2 831 |

| 230e RI | 1 700 |

| 299e RI | 494 |

| 222e RI | 704 |

| 30e RI | 552 |

| 216e RI | 1 200 |

| Total | 11 253 |

Ces effectifs sont compris avec les bataillons de réserves et les relèves. Environ 7 000 soldats sont engagés pour les 2 km de front lors de l’assaut.

La glorieuse tâche d'attaquer le fort de Vaux est pour le 50e BCP[43].

Exemple d'équipement d'un soldat du 401e régiment d'infanterie[44] :

- 150 cartouches par homme armé d'un fusil ;

- 2 grenades ;

- 2 sacs à terre ;

- 4 jours de vivres de réserve (en plus des vivres du jour) ;

- 2 bidons de 2 litres (remplis d'eau et de vin) ;

- 1 outil portatif ;

- 1 panneau de toile.

Le plan de mission de l’attaque du fort

Le , le chef de bataillon Imbert, commandant le 50e BCP, reçoit le plan de mission suivant de la 74e division d'infanterie, 2e armée[45].

Mission : opération d'ensemble dont le but est de rejeter l'ennemi au-delà du fort de Douaumont.

- Front 1: 333e RI renforcé par une compagnie du génie s’empare du boyau Fulda à l'heure H ;

- Front 2: gagner le point b inclus et la batterie 4591 exclus à H+3 ;

- Front 3: attaque du fort de Vaux à H+3.

Pour le fort de Vaux :

Pour la 9e compagnie du 50e BCP :

- entre H et H+3 transport sur le front no 1 ;

- À H+3 enlèvement du front no 2 ;

- Après H+3 ravitaillement des fronts 2 et 3, nettoyage du fort.

Pour les 7e et 8e compagnie du 50e BCP :

- à H+3 attaque du fort, occupation, nettoyage.

Pour la compagnie de mitrailleuses : à H position dans Bluzet.

Pour le peloton de pionniers et équipe de grenadiers (lieutenant Blaise) avec la 8e, mission spéciale pour attaque du fort de Vaux sur Front 3.

Pour le génie : renfort des compagnies.

Direction d'attaque /Axe de marche :

- attaques fronts 1 et 2, corne ouest du fort de Vaux à partir de la tranchée Molke.

- attaque front 3, corne ouest 7e compagnie, corne sud 8e compagnie et gorge de l’ouvrage 9e compagnie.

Progression par bonds successifs à l'allure moyenne de 100 m en 4 min.

Cette allure permet à l'artillerie d'allonger son tir pour rester juste devant la ligne offensive française, le but étant d'éviter de bombarder les soldats du même camp. Par temps clair, le tir est adapté par un rapport d’avions, de ballons ou à partir de points d’observation en temps presque réel. Lorsque l'observation à distance n'est pas possible, des coureurs sont envoyés pour aller voir la situation et revenir faire un rapport (surtout pendant les attaques) ou par pigeons ; la plupart du temps plusieurs coureurs et plusieurs pigeons sont envoyés car il y avait beaucoup de pertes des messagers.

L'ALGP effectue 48 tirs d'obusier de 400 et 70 coups de 370 sur le fort de Douaumont[46].

Le , l'artillerie de la 63e division d'infanterie prépare l'attaque sur la région Douaumont-Vaux. Elle effectue ses réglages, prépare les tirs de barrage en avant du 1er objectif puis les tirs d'accompagnement de l'infanterie du 1er au 2e objectif ainsi que les tirs de pilonnage.

Le , après la visite du général Pétain et du général Nivelle au général Mangin, il est décidé que l'attaque aura lieu le lendemain 24 à 11 h 40[47].

L'obusier de 400 de Baleycourt tire sur le fort de Douaumont 4 coups et celui de 370 tire 70 coups[48] ; vers 1 h 45, il est observé plusieurs crevaisons, il semble y avoir le feu. L'incendie avait mis le feu à un dépôt de benzine, fusées et grenades. La garnison allemande avait dû évacuer le fort où il n'était resté que des hommes de garde dans le coffre nord de contrescarpe et quelques mitrailleurs téléphonistes enfermés par les éboulements dans la tourelle de 75[49].

Quarante coups de 370 (en) sont tirés sur le fort de Vaux[48], une violente explosion est constatée et une vingtaine d'Allemands s'échappent du fort[49].

Une pièce de 400 est retirée de Baleycourt et envoyée à Fleury-sur-Aire puis sur Dugny pour tirer le lendemain sur le fort de Vaux mais cet obusier subira plusieurs avaries, bouteilles à air pour les freins vides ou avec une pression insuffisante ou encore bouteilles à pas inversés donc non compatibles[48].

Les compagnies prennent leurs positions.

« La 1re ligne est si bombardée qu'elle n'existe plus, il faut, de nuit et à la boussole, se caser dans des trous d'obus. Les hommes sont des blocs de boue, ils remettent en état les armes[50]. »

Tout est en place à 2 h du matin le , les tranchées Hohenlohe, Kurtenaz, Suphate sont occupées et les compagnies qui ne trouvent pas de place dans ces tranchées restent dans le boyau Belmont.

Positions et ordre de bataille allemand au 24 octobre 1916 sur ce front[51].

Le général Mangin installe son poste de commandement (PC) dans l'ouvrage rond.

L'attaque

Mardi 24 octobre 1916

Après une longue nuit pluvieuse et sous de faibles bombardements, c'est dans un brouillard intense que commence cette journée. La vue est impossible à plus de 3 à 4 mètres[52]. Malgré le temps, les ordres sont maintenus[53].

« Malgré cette longue attente fébrile, les hommes ont hâte d'attaquer pour sortir de la mer de boue dans laquelle ils pataugent et d'aborder l'adversaire. On se demande comment on ira dans ce terrain signalé d'ailleurs par un document officiel comme peu favorable à une attaque mais que l'on traversera malgré tout[50]. »

Le terrain est boueux, très difficile, les trous d'obus sont remplis d'eau. Il y a encore beaucoup de lignes de barbelés intactes.

- 7 h 30 : la préparation de l'artillerie commence.

- 10 h : le bombardement s’intensifie.

- 11 h 40 : premières vagues d'attaques, les tranchées allemandes Werder, Strinketz, Mudra, Seydlitz, Moltke et Brochemuch sont enlevées d'un bond sans arrêt (en 5 minutes environ), le brouillard épais favorise la marche et permet de surprendre l'ennemi. Les tranchées Sophie et Ilsa sont dépassées, malgré la présence d’assez nombreux cadavres et d’où de nombreux groupes Allemands s'avancent vers les unités françaises bras en l'air, criant "kamerades"[54] et sont fait prisonniers.

- 11 h 53 : riposte allemande, tirs très violents. L'avancée est stoppée 40 m avant la tranchée Fulda (limite de l'objectif no 1) devant une tranchée encore en assez bon état, garnie de défenseurs résolus, flanquée par des mitrailleuses situées au petit dépôt[42].

- 12 h 10 : les carrières sont conquises, l'ennemi (Allemands) surpris se sauve devant l'élan des fantassins Français.

- 12 h 35 : ordre de mobiliser les moyens nécessaires pour prendre le petit dépôt avant 13 h 40 car il bloque l'avancée dans le secteur du fort et retarde la mission mais cet objectif ne réussit pas.

- 12 h 40 : l'ennemi déclenche sur le secteur un tir de barrage d’une violence inouïe[42].

Un des premiers officiers français à tomber au combat est le capitaine Jolly (ou Joly) du 71e BCP. Il est tué par les Allemands en tête de sa compagnie (la 7e). Descendu (porté) par un chasseur (il s'agit de la dénomination d'un soldat appartenant au BCP) de sa compagnie au fond d’un boyau, avant d’expirer, il a pu dire :

« Je meurs pour la France. Dites au commandant que ma dernière pensée est pour la France ![55] »

Il sera décoré quelques jours plus tard, à titre posthume.

Beaucoup de chefs de section sont mis hors de combat ou tués. Il s'ensuit une certaine désorganisation.

Le lieutenant-colonel Vidal, commandant du 299e régiment d'infanterie, donne l'ordre de ne pas progresser au-delà du front 1 avant d'avoir pu briser la résistance ennemie et enlever le petit dépôt[56].

Les tranchées ennemies n'ont pas été coupées, isolées et reçoivent des renforts pour les contre-attaques.

Du côté français, difficultés à ravitailler en grenades, après 3 tentatives une corvée passe enfin à 17 h[57]. On a vu que les soldats partaient avec 2 grenades, donc il fallait souvent prendre le matériel des camarades morts ou ceux des allemands, les soldats avaient appris à utiliser les grenades allemandes.

Les progressions sont très difficiles, avec de fortes pertes surtout des cadres (officiers)[58] et une résistance ennemie très intense.

Vers 14 h, après avoir passé la tranchée Von Cluck, le sous-lieutenant Martin du 30e RI s'empare de la batterie de Damloup. Pour cette belle action, au-delà de ses objectifs mais sachant profiter des circonstances, le sous-lieutenant Martin sera proposé comme chevalier de la Légion d'honneur[59].

À la suite d'une avancée correcte jusqu'au front 2, le chef de bataillon donne l'ordre de reprendre la marche et pousser sur le fort de Vaux.

À 14 h 15, le brouillard étant dissipé, le général de DI demande le concours de l'ALGP pour écraser le fort de Vaux sur lequel on signale des mitrailleuses en action[60].

À 14 h 30, le 50e BCP est aux positions 4591 et 4690 à 300-350 m du fort.

À 14 h 50, le fort de Douaumont tombe[61].

À 15 h 45, le chef de bataillon du 50e BCP est blessé, il passe le commandement au capitaine Magner, le bataillon est à 300-350 m du fort mais est stoppé principalement en raison d'une forte résistance du petit dépôt. Les effectifs sont réduits à 60-70 hommes par compagnie, les équipes sont disloquées. Le 50e BCP est décimé avant le moment où il aurait dû attaquer le fort avec tous ses moyens[43]. Trois bataillons sont absorbés dans la manœuvre d'encerclement sur la région du petit dépôt[60].

À 16 h 40, l'assaut est donné sur le petit dépôt, centre de résistance ennemi, sous le commandement du chef de bataillon qui, en tête et au centre, entraîne ses hommes en chantant la Marseillaise[62]. De nombreux îlots de résistance ennemis se rendent.

À 20 h 45, le petit dépôt tombe. Le commandant Ricamdet du 299e régiment d'infanterie occupe les lieux. L'îlot de résistance de Mudra tombe également.

Le soir, le général Mangin donne l'ordre d'opération pour l'attaque sur le fort de Vaux pour le lendemain et sur le village.

Les hommes creusent tranchées et niches pour la nuit et grignotent une partie des vivres sauvées de la boue[54]. Tous les objectifs sont atteints, plus de 4 000 prisonniers sont dénombrés dont plus de 100 officiers[63].

L'artillerie de la 74e DI aura tiré 27 937 coups de canon de 75 mm, 9 410 coups de 155 mm, 1 745 coups de 220 mm ; celle de la 63e DI en tira 24 000 coups[64], sur le secteur pour cette première journée d'offensive.

L'obusier de 400 mm de Dugny est prêt à tirer sur le fort de Vaux et tire 10 coups et celui de 370 (en) tire 23 coups[48].

L'attaque du fort de Vaux reprendra le lendemain après une violente et minutieuse préparation d'artillerie et l’ALGP complétera par des tirs de destructions dès que la visibilité le permettra[65].

« Pour tranchée et pour abri, le soldat n'a que son trou d'obus: c'est là qu'il doit vivre et combattre[66]. »

Mercredi

Le front no 2 est complètement atteint. Il n'est plus question d'attaque sur le village de Vaux pour le moment.

Sont ajoutés à l'attaque du fort de Vaux, deux bataillons du 216e régiment d'infanterie et un bataillon du 333e régiment d'infanterie (63e division d'infanterie) et placés sous les ordres du lieutenant-colonel Perchenet, commandant le 216e régiment d'infanterie[67].

À 9 h 30, un avion français survole le PC Fontaine et lance un message lesté contenant le tracé de la ligne occupée[68].

À 10 h, déclenchement de l'attaque sur le fort (initialement prévue à 9 h 30, beaucoup d'ordres et de contre-ordres). Malgré le tir de barrage de l'artillerie et les feux de mitrailleuses partant du fort, l'attaque progresse jusqu'aux abords de l'ouvrage (300 m)[69].

À 10 h 40, le fort est encerclé au sud et à l'ouest mais des feux de mitrailleuses, placées à la corne sud-est sur la superstructure et dans le boyau d’Iéna, empêchent de prendre pied dans le fort où les destructions effectuées par l'artillerie sont insuffisantes. Les unités de 1re ligne française sont arrêtées aux abords du fort[70].

Le 216e RI est stoppé à 300-400 m (point 4889) du fort par le feu nourri de plusieurs mitrailleuses ; quelques hommes parviennent à gagner la superstructure du fort, d'autres cherchent à lancer des grenades dans les créneaux de mitrailleuses[69].

À 11 h, la droite de la 23e compagnie, (6e bataillon du 333e régiment d'infanterie) sous les ordres du lieutenant-colonel Franchet d'Espèrey, se trouve à la hauteur de la corne nord du fort mais elle est soumise aux feux des mitrailleuses ennemies, elle n'arrive pas à avancer et reçoit l'ordre de repli sur le front 2[71].

Le 230e régiment d'infanterie ne réussit pas à pousser sa ligne au-delà des carrières 3696 dans le ravin des fontaines, l'attaque sur le village de Vaux est annulée.

Les boyaux Altenkirchen et Gotha tout particulièrement sont encore bien organisés côté allemand[72]. Deux bataillons sont présents aux abords du fort de Vaux, un au sud du fort et l'autre dans la batterie 5090 à moins de 200 m du fort (voir carte). Malgré les efforts de l'ennemi, ces positions étaient maintenues en fin de journée.

Une contre-attaque allemande sur la batterie de Damloup est repoussée à la suite d'une réorganisation du front contre lequel les tentatives faites par l'ennemi sont toutes venues se briser.

À la nuit, ordre particulier no 1[73], repli sur front 2 pour permettre une nouvelle préparation d'artillerie mais les ordres mettent parfois plus de 2 heures à arriver (coureurs) et encore 3 heures à être exécutés (bombardements et mitrailleuses).

L'attaque du fort de Vaux reprend le lendemain, , avec trois bataillons en ligne.

Pendant la nuit il n'y a aucune réaction de l'infanterie ennemie sauf un violent bombardement des positions conquises.

Pour cette journée, l'artillerie de la 74e DI aura tiré 61 232 coups de 75 mm, 8 623 de 155 mm et 2 100 de 220 mm[74] sur les secteurs Douaumont et Vaux. Celle de la 63e DI, tira 16 000 coups, principalement sur le fort, pour accompagner les tentatives de prise. Il faut attendre la nuit pour pouvoir déplacer les bataillons ; les mitrailleuses du fort et celle du fond de la Horgne (et d’autres isolées) infligent de lourdes pertes à ceux qui essayent pendant la journée.

Les relèves sont très difficiles ainsi que le ravitaillement en vivres et munitions.

Selon des renseignements des prisonniers du 53e RI allemand on saura que la garnison du fort le était de 280 à 300 hommes (2 compagnies). Sept casemates occupées chacune par une quarantaine d’hommes (53e RI et 192e RI). Soutenus par six bataillons et deux régiments aux alentours, avec un souterrain non répertorié au boyau d'Iéna[75].

L'ALGP a tiré sur le fort de Vaux, le matin du , 14 coups de 400 depuis Dugny et 9 coups de 370 (en).

Jeudi

Les forces françaises craignent une forte contre-attaque allemande ; les bombardements allemands sont violents.

C'est dans ces conditions terribles et extrêmes, un terrain chaotique et des communications presque impossibles, sur une ligne de défense flottante et mal définie; que les soldats Français, qui ne peuvent compter que sur leurs armes, isolés, pour parer à toute éventualité, réorganisent et renforcent les positions gagnées.

L'artillerie de la 74e DI, tire 39230 coups de 75 mm, 4834 de 155 mm et 332 de 220 mm sur le fort et sur le boyau Altenkirch.

Le manque de cadres et d'effectifs obligent les compagnies à se réorganiser ; 3 compagnies deviennent 2 et remettent en état les tranchées.

Le poste de commandement est installé au petit dépôt.

À 12 h 45, le bataillon du 305e RI va tenter d'obtenir la prise du boyau d'Altenkirchen et Gotha qui n'a pu être obtenu par le 230e épuisé. Attaque fixée à 16 h et finalement exécutée vers 17 h, retardée par un violent tir de barrage ennemi.

Les points 4200 et 4298[76] sont atteints mais le boyau Altenkirchen est fortement occupé par les forces allemandes.

Le 216e RI relève le 50e BCP, le 6e bataillon doit marcher directement sur le fort de Vaux et s'établir solidement sur la superstructure, soutenu par la 333e à gauche et le 4e bataillon à droite.

Après une bonne avancée, les bataillons se heurtent à un tir nourri de l'ennemi et l'ordre est donné de stopper la progression. L'ordre ne parvient pas aux 21e et 22e compagnies qui font un nouveau bond et arrivent aux abords immédiats du fort de Vaux. Quelques hommes parviennent même à gagner la superstructure du fort[77] mais ils sont pris à partie par les batteries ennemies de la Woëvre et subissent de lourdes pertes.

Les tentatives de communication restent infructueuses toute la journée et la nuit.

Du au

Les bataillons français restent sur les positions conquises où ils sont soumis aux bombardements ininterrompus de l'artillerie ennemie[78]. Ces troupes se réorganisent mais surtout gardent le terrain conquis, elles ne lâchent rien ![79]

La lutte se poursuit sans trêve et chaque jour quelques éléments de tranchées ennemies sont entre les mains françaises, permettant ainsi d'améliorer et d'organiser complètement les positions conquises. Les troupes françaises s’empare de la tranchée Seydlitz, etc.

L'artillerie tire environ 10 000 coups par jour.

« Pour poursuivre l'attaque du fort de Vaux, il est nécessaire de faire appel à des troupes fraîches placées sous un commandement unique. C'est à la 63e DI qu'est confiée cette mission[80]. »

Pour le , le 107e BCP écrit[81] :

« Nos chasseurs sont des hommes de boue du moins par l'aspect. Plus de moyen de les abriter, le froid pénètre ; gare aux engelures de pied. Que n'avons-nous la pommade anti-gel de l'hiver dernier en Alsace !!! »

Le à 18 h, relève très difficile de la première ligne, 333e RI, 50e BCP et 71e BCP. Préparation du terrain en vue de l'attaque ultérieure du fort de Vaux[82].

Le JMO du 299e RI résume fort bien ces quelques jours[83] :

« Du 27 au , seul régiment de la division qui ne soit pas relevé, le 299e est soumis à une dure épreuve, par un mauvais temps persistant, avec un ravitaillement à peu près impossible, il occupe des tranchées qui sont continuellement démolies par des bombardements d’une violence inouïe et qui sont soumises, à 400 m de distance au feu implacable des mitrailleuses du fort de Vaux.

La tâche est d’autant plus difficile que le nombre des officiers et sous-officiers est très réduit : 19 officiers sur 31 montés ont été tués, blessés ou disparus.

Cependant le régiment interdit l'accès au ravin de la Horgne, il tient sous ses feux le fort de Vaux et empêche l'ennemi de s'en approcher de jour au Sud et à l'Est.

C’est sa mission, c’est son devoir, il le remplit intégralement. »

Le régiment a acheté chèrement sa gloire.

Cette phase d'occupation est essentielle, car le fort n'est plus ravitaillé que par un boyau, celui d'Iéna et le souterrain non répertorié mentionné plus haut.

Un fort comme celui de Vaux est pratiquement imprenable en attaque directe.

Les 2 camps savent qu'il faut, soit le couper de ses lignes, soit l'écraser sous des gros obus comme à Douaumont.

| Calibre et nombre de coups tirés lors de l'attaque du fort de Douaumont du 21 au [84],[49] | ||||

|---|---|---|---|---|

| Canon de 75 | Canons de 80 à 120 mm | Canon de 155 | Canon de 220 | Gros calibres 270 à 400 mm |

| 504 000 | 115 000 | 157 500 | 132 000 | 978 |

Le une partie du bataillon Croll (38e DI) arrive au fort de Douaumont et traverse la superstructure qui n'est qu'un amas de ruines[85].

Cependant, comme retracé ci-dessus, sur le fort de Vaux l'artillerie lourde n'a pas pu préparer complètement le terrain (401 coups de gros libre 270 à 400 mm) pour les 3 assauts qui l'ont successivement attaqué.

C'est pour cela que souvent on voit écrit: « s'emparer du fort de Vaux si possible »[86]. Sur les cartes cet objectif est en pointillé un peu comme un "plus".

Cependant il semble important de posséder les 2 forts pour être vraiment maître du terrain alentour, tactiquement et symboliquement.

Les allemands le savent bien, en juin le commandant Raynal et ses hommes ont résisté au maximum pour garder le fort de Vaux français lors de l'offensive allemande et maintenant la situation est inversée. Isolées, les troupes du fort doivent capituler et ces évènements sont encore dans l'esprit des 2 camps. Si les allemands sont isolés dans le fort, ils devront se rendre à un moment.

L'artillerie poursuit les tirs en vue d'une attaque[87].

Le , l'artillerie de la 74e DI effectue des tirs de démolition sur le fort de Vaux[88] et « vers 11h, forte explosion dans le fort de Vaux à la suite d’un tir de notre (française) artillerie lourde (mortier de 220 mm) »[89].

Vers 15 h[90] communication radio : les allemands ont évacué le fort[91].

À 23 h, une reconnaissance doit aller vérifier[91].

Le : l'ordre d'attaque est donné pour 1 h pour vérifier. Le capitaine Fouache et ses hommes parcourent la superstructure, le capitaine tombe du haut du fort et se contusionne gravement. C'est finalement le lieutenant Mathelier (118e RI) qui trouve un passage par un trou bouché de sacs de terre près de la porte de la gorge[90].

À 3 h, le fort est occupé par les troupes françaises, les Allemands s'étant bien résignés de leur défaite après presque 10 jours de combats.

Le , le général Andlauer nomme le capitaine Peyron du 298e RI, commandant provisoire du fort de Vaux[92]. Le fort est de nouveau français.

| Estimation des pertes française lors de la prise du fort de Vaux du au [93] | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 50e BCP | 71e BCP | 333e RI | 118e RI | 230e RI | 299e RI | 222e RI | 30e RI | 216e RI | Totaux | |

| Tués

(dont officiers) |

26

(3) |

66

(2) |

167

(5) |

70 | 116

(10) |

232

(7) |

84

(7) |

32 | 88 | 881

(34) |

| Blessés

(dont officiers) |

142 | 160

(11) |

562

(16) |

374 | 421

(11) |

398

(12) |

250 | 74

(18) |

497 | 2 878

(50) |

| Disparus | 14 | 22 | 104 | 81 | 20 | 5 | 273 | 519 | ||

En tout, sur ce secteur de front seront fait 5 554 prisonniers allemands dont 138 officiers[60] et selon une estimation les pertes allemandes s'élèveront à environ 20 000[94] hommes.

Le , Le général Mangin recevra la plaque de grand-officier de la Légion d'honneur[95] que le Président français lui remettra le dans la cour du moulin de Regret à Verdun.

Le , une sélection de soldats des sections engagées dans la prise du fort de Vaux défileront et seront décorées par le Président de la République, Raymond Poincaré, à Robert Espagne[96]. Il décorera aussi les drapeaux des bataillons récompensés, par exemple il accroche la croix de guerre au Drapeau du 299e RI[97].

Entre autres, il fait chevalier de la Légion d’honneur le capitaine Chevanney du 333e RI, le lieutenant Lamy-Quique du 230e RI[98] et le commandant Charpy[99] de l'état-major de l'artillerie de la 74e DI au grade d'officier.

Puis à Brillon-en-Barrois, le Président fait chevalier de la Légion d'Honneur le sous-lieutenant Touer et le capitaine Du Luc du 401e RI[100] et attache la Croix de guerre sur le drapeau.

Beaucoup d'officiers et de soldats seront décorés pour cette bataille, il semble plus raisonnable de citer ceux décorés de la plus haute distinction qu'est la Légion d'honneur sans enlever le mérite et la bravoure de tous les combattants.

Seront nommé dans l'Ordre national de la Légion d'honneur :

- au grade d'officier :

- au grade de chevalier :

- le capitaine (à titre temporaire) Fonbonne de la 21e compagnie du 230e RI,

- le lieutenant (à titre temporaire) Fromaget commandant la 19e compagnie du 299e RI,

- le capitaine Toupet, commandant la 21e compagnie du 299e RI,

- le capitaine Chevanney du 333e RI,

- le capitaine (à titre temporaire) Chadue du 305e RI,

- le capitaine (à titre temporaire) Porter du 305e RI,

- le soldat Ronechon du 305e RI :

« soldat d’un courage et d'une énergie exceptionnels. Le , a découvert par son initiative heureuse, l'entrée d'un abri bétonné où s'était réfugiée une demi-compagnie ennemie ; a attaqué cette entrée à coups de grenades, s'est précipité dans l'abri et par son attitude résolue, a réussi à faire mettre bas les armes à une soixantaine d'allemands, dont plusieurs officiers[102]. »

La bataille continue

On observe que la prise du fort de Vaux (ou de Douaumont d'ailleurs) ne marque pas la fin des combats dans le secteur mais justement mènera, ou contribuera, à ce que l'on appellera la victoire de la bataille de Verdun.

Dès le , le général Nivelle, commandant la 2e armée, insistait sur la nécessité de reprendre l'attaque sur le fort de Vaux en la combinant avec une opération sur les ouvrages de Lorient et d'Hardaumont[103].

L'exploitation immédiate du succès du n'avait pas été envisagée, l'offensive avait pour but de repousser l'ennemi de Verdun[104] mais ces évènements successifs guideront vers la victoire du .

Le , le front est juste quelques mètres derrière le fort (image du haut ci-contre).

Le , le front est toujours à environ 700 m au nord du fort de Douaumont et à moins de 1,5 km au nord du fort de Vaux.

Récapitulatif des jours suivants la prise du Fort de Vaux[105] :

« : ne plus tenter d'actions de détails qui ne procurent que des résultats médiocres et trop coûteuses. Planification de l'attaque du . Le 82e RI (9e DI) pousse au contact de l'ennemi.

Le : légère progression secteur Belrupt.

Les , et : bombardements.

Le , le front est à environ 1 km derrière le fort de Vaux et à moins de 200 m de celui de Douaumont.

Le : attaque allemande sur tranchée Deleau repoussée ; violent bombardement des forts de Vaux et Douaumont.

Les et , RAS, artillerie allemande particulièrement active (obus de 105, 150 et 210 sur le ravin de Bazil, Bois Fumin et particulièrement sur le fort de Vaux et ses abords)[106].

Le , activité de l'artillerie allemande (fort de Douaumont et ravin Bazil).

Le , attaque française sur le boyau de Halle.

Du 14 au , bombardement des forts de Vaux et de Douaumont.

Le , arrivée de la 21e DI.

Le , arrivée de la 123e DI.

Les 21 et , bombardement des premières lignes du secteur de Douaumont.

Le , le général Dauvin (21e DI) prend le commandement du secteur de Douaumont.

Les 24 et , RAS.

Du 26 au , bombardements violents.

Le , attaque du poste de la station de Vaux.

Du 1er au , bombardement et préparation de l'attaque, à partir du .

Le , simulacre d'attaque française pour révéler les positions des batteries allemandes. »

Le général Nivelle, nommé par décret présidentiel du au commandement en chef des armées du nord et du nord-est, quitte la 2e Armée le 15 au soir. Il est remplacé par le général Guillaumat[107]. Il aura juste le temps de remercier la 2e armée pour cette victoire[108].

Le , l'attaque commence à 10 h avec pour but de repousser l'ennemi. Cette victoire mènera à la "fin" de la bataille de Verdun.

Le , tous les objectifs sont atteints ce qui marque la fin du groupement Mangin[109].

En fait, pendant la Première Guerre mondiale les combats n'arrêtent jamais vraiment ; même après la prise des 2 forts les combats continuent. Même après la fin symbolique de la bataille de Verdun le , la ville de Verdun subit des bombardements[110] et les combats se poursuivent quotidiennement sur le front juste derrière les forts de Douaumont et de Vaux, à peine à 3 km au nord.

Le , attaque des Chambrettes.

Les 20 et , bombardements sur Thiaumont, Fleury, fort de Vaux, etc.

Le à 8 h, le général Mangin quitte la 2e armée et prend le commandement de la 6e armée[111].

Tout le secteur subit un traumatisme durable et toujours aujourd'hui est classé en zone rouge.

Compléments / commentaires

La notoriété de la bataille de Verdun réside principalement dans le fait que quasiment tous les régiments et bataillons français sont venus combattre sur ce front, c'est ce qui fait que Verdun n’est pas une bataille comme les autres et que dans quasiment toutes les familles françaises, un soldat de 14-18 « a fait Verdun ».

La grande offensive du avec les prises des forts de Douaumont puis de Vaux, complétée par la victoire du sont ce qui sera appelé « la fin de la bataille de Verdun » ou plus clairement la « fin victorieuse de la première offensive devant Verdun ».

Par intérim : pour combler le manque d’officiers (tués) ou par valeur individuelle, les promotions de rang militaire se font d’abord à titre temporaire (TT) ou parfois précédé d'un remplacement par intérim, puis parfois confirmé dans ce grade. De simples soldats en 1914 ont pu finir capitaine à la fin de la guerre ou plus.

Citations

Le lieutenant-colonel Viotte écrit (ordre de régiment no 350)[112] :

« Le 230e est rentré dans le secteur de Verdun à la date du ; il en sort à la date du 27 ; il s'y est couvert de gloire. Sur un front de 500 m, sur une profondeur de 12 à 1 500 m, il s'est emparé de 4 lignes de tranchées ennemies, il est à l'étang de Vaux, il a fait plus de 300 prisonniers, pris au moins 10 mitrailleuses. Ses pertes sensibles, mais combien glorieuses, témoignent assez de l'âpreté de la lutte, de l'énergie de ses officiers, de ses cadres et de ses hommes. Le 230e est un régiment de braves, et le Lieutenant-colonel est fier de le commander. Il salue ceux qui sont tombés pour la Patrie. »

Le colonel Challe, commandant de la 148e brigade écrit (ordre général no 55)[113] :

« Dans les attaques des 24 et , les régiments de la 148e brigade ont, aux prix de leur sang, illustré leurs drapeaux d'une gloire qui ne cède à aucun autre. L'infanterie ennemie, qui avait peu souffert du bombardement, a été délogée de haute lutte de 3 et 4 lignes de tranchées. C'est un magnifique succès dont tous doivent être fiers. Le colonel commandant la brigade salue avec émotion les braves, trop nombreux, qui ont acheté cette victoire de leur vie. Il souhaite une prompte guérison aux blessés qui n'ont quitté la lutte qu'après épuisement de leurs forces. À ceux qui restent et ont peiné et souffert jusqu'au bout, il dit son admiration pour leur héroïsme, sa fierté d'être à leur tête, sa conviction profonde que jamais le Boche ne tiendra devant eux. »

Citation pour récompense du sergent Vidal Pierre, 19e compagnie du 299e RI[114] :

« Sous-officier très brave ; blessé grièvement en se portant à l'assaut d’une tranchée ennemie, a continué à combattre à coups de grenades et de pierres jusqu'à la reddition de la garnison. »

Citation pour récompense du sergent Morin Jean-Baptiste, du 305e RI[102] :

« Âgé de 58 ans et engagé volontaire pour la durée de la guerre, est au front depuis fin 1914 et montre, en toutes circonstances beaucoup d’énergie et de courage. Évacué pour maladie, est revenu au bataillon à peine guéri. Déjà cité à l'ordre, a été grièvement blessé à son poste, en 1re ligne le . »

Citation pour récompense du sous-lieutenant Bailly Jules Marin de la 17e compagnie du 333e RI[115] :

« Le , à l'attaque d'un retranchement, s'est élancé le premier dans l'ouvrage, s'en est emparé en tuant de sa main deux allemands. A maintenu ses hommes pendant six jours sous un bombardement d'une violence exceptionnelle. Tué à son poste en première ligne le . »

Soldat Biron Louis Paul, 18e compagnie du 299e RI[116] :

« Le , tous les gradés de la section ayant été mis hors de combat, a pris le commandement de ses camarades et les a entrainés sous un feu violent à l'assaut de la tranchée ennemie. »

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Henry Bordeaux, « Les Captifs délivrés - Douamont-Vaux (21 octobre-3 novembre 1916) : III Vaux », Revue des Deux Mondes, t. 39, , p. 770-818 (ISSN 0035-1962, lire en ligne).

- Yves Buffetaut (préf. Pierre Miquel), Verdun, images de l'enfer, Paris, Tallandier, , 253 p. (BNF 35783966, lire en ligne sur Gallica).

- Yves Buffetaut, Douaumont et Vaux : les victoires françaises de 1916 à Verdun, Louviers, Ysec éditions, coll. « Tranchées », , 80 p. (ISBN 978-2-84673-367-0, ISSN 2425-4665, OCLC 1256422587, BNF 46987046, SUDOC 254333915).

- Alain Denizot, Verdun, 1914-1918, Paris, Nouvelles Éditions latines, , 375 p. (ISBN 2-7233-0514-7, lire en ligne).

- Maréchal Joffre, Mémoires du maréchal Joffre (1910-1917), t. 2, Paris, Plon, (BNF 34166169, lire en ligne sur Gallica).

- Général Mangin, Comment finit la guerre, Paris, Plon-Nourrit, , 330 p. (BNF 34084454, lire en ligne sur Gallica).

- Manufacture française des pneumatiques Michelin, La bataille de Verdun (1914-1918), Clermont-Ferrand, Michelin, coll. « Guides illustrés Michelin des champs de bataille », , 112 p. (BNF 34086602, lire en ligne sur Gallica).

- Général Passaga, Verdun dans la tourmente : (le calvaire de Verdun), Paris-Limoges-Nancy, Charles-Lavauzelle et Cie, , 3e éd., 309 p. (BNF 31064397, lire en ligne sur Gallica). — Édition définitive, entièrement refondue et complétée.

- Jacques Péricard, Verdun : histoire des combats qui se sont livrés de 1914 à 1918, sur les deux rives de la Meuse, Paris, Librairie de France, , 535 p. (BNF 31081421, lire en ligne sur Gallica).

- Maréchal Pétain, La bataille de Verdun, Paris, Payot, coll. « Collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale », , 156 p. (BNF 34086899, lire en ligne sur Gallica).

- Jean Petithuguenin, Verdun, Paris, F. Rouff, coll. « Patrie » (no 104), , 24 p. (BNF 43501443, lire en ligne sur Gallica), p. 22-24.

- Jules Poirier, La bataille de Verdun (21 février-18 décembre 1916), Paris, Étienne Chiron, , 304 p. (BNF 34086827, lire en ligne sur Gallica).

- Général Reibell, Paul Vautrin, Général Charet et Général Billotte, Le général de Lardemelle (1867-1935) : notice sur la vie et la carrière du général de Lardemelle / paroles d'adieu prononcées lors de ses obsèques le 31 décembre 1935 à Metz, sa ville natale, Nancy-Paris-Strasbourg, Berger-Levrault, , 28 p. (BNF 32561647, lire en ligne sur Gallica).

Historiques des bataillons et régiments

Bataillons

- Historique du 50e bataillon de chasseurs à pied : campagne 1914-1918, Remiremont, Imprimerie Henri Haut, , 24 p. (BNF 42574670, lire en ligne sur Gallica).

- Historique du 71e bataillon de chasseurs à pied, campagne 1914-1918, Paris, Librairie Chapelot, , 23 p. (BNF 42574656, lire en ligne sur Gallica).

Régiments

- Lieutenant-colonel Lourdel (ill. André Jacques), Historique du 230e R. I. : guerre 1914-1918, Annecy, Imp. Dépollier & Cie, , 55 p. (BNF 39113149, lire en ligne sur Gallica).

- Historique du 30e R.I. : 4 citations fourragère aux couleurs de la médaille militaire, Annecy, Imprimerie Hérisson Frères, 19.., 96 p. (BNF 42569160, lire en ligne sur Gallica).

- Historique du 118e Régiment d'Infanterie, au cours de la Guerre 1914-1918, L. Fournier, Paris, Imprimerie-Librairie Militaire Universelle 1923.

- Historique du 299e régiment d'infanterie : la grande guerre, Imp. Générale du Sud-Ouest (J.Castanet) 1921.

- Historique du 305e régiment d'infanterie : guerre de 1914-1918, Riom Imp. du "Courrier du Puy-de-Dôme" 1920.

- Historique du 333e régiment d'infanterie. Guerre de 1914-1918. Belley, Librairie F. Montbarbon, 1921.

- Historique du 401e régiment d'infanterie, pendant la Guerre 1914-1919. Imprimerie Berger-Levrault, 1919.

Références

- ↑ Les armées françaises dans la Grande guerre. Tome IV. 4,2,ANNEXES2 / Ministère de la guerre, état-major de l'armée, service historique p264 (lire en ligne)

- ↑

- ↑

- Lourdel 1919.

- ↑ Mémoire des Hommes: J.M.O. Opérations devant Verdun: cartes, 26N70/9bis p 2 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. Victoire de Douaumont, 26N70/2 p5 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/Les armées françaises dans la Grande guerre. Tome IV. 4,3,ANNEXES1,1 p783 à 785 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes: AFGG, Tome IV-3ème Volume. Verdun et la Somme, 600.000e.-Carte de situation du 1er octobre 1916 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O., victoire de Douaumont 26N70/2 p7 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/Les armées françaises dans la Grande guerre. Tome IV. 4,3,ANNEXES1,2 p876 à 880 (lire en ligne)

- ↑ « Dispositif français le 24 octobre 1916 avant l'attaque », sur memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr (consulté le )

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/Les armées françaises dans la Grande guerre. Tome IV. 4,3,ANNEXES1,2 p929 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/Les armées françaises dans la Grande guerre. Tome IV. 4,3,ANNEXES1,2 p1076 à 1078 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/Les armées françaises dans la Grande guerre. Tome IV. 4,3,ANNEXES1,2 p1193 à 1199 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/Les armées françaises dans la Grande guerre. Tome IV. 4,3,ANNEXES1,2 p1206 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/ALGG, Tome IV. 4,3,ANNEXES1,2 p1211 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/Les armées françaises dans la Grande guerre. Tome IV. 4,3,ANNEXES1,2 p1232 à 1245 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/Les armées françaises dans la Grande guerre. Tome IV. 4,3,ANNEXES1,2 p1261 à 1264 (lire en ligne)

- ↑ Source gallica.bnf.fr/Les armées françaises dans la Grande guerre. Tome IV. 4,3,ANNEXES1,2 p1286 à 1288 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG, Tome IV. 4,3, Annexe1,2 p1309 et 1310 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV. 4,3,ANNEXES1,2 p1325 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV.4,3, Annexes 1,2 p1356 à 1368 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV. 4,3, Annexe 1,2 p1402 à1423 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV. 4,3, Annexe 1,2 p 1503 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV. 4,3, Annexe 1,2 p1551-1552 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV. 4,3, Annexe 1,2 p1581 à 1587 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV. 4,3, Annexe 1,2 p1602 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV. 4,3, Annexe 1,2 p1627 et 1628 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV. 4,3, Annexe 2,1 p4 et 5 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV. 4,3, Annexe 2,1 p26 à 39 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV. 4,3, Annexe 2,1 p52 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV. 4,3, Annexe 2,1 p95 à 97 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV. 4,3, Annexe 2,1 p118 à 121 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV. 4,3, Annexe 2,1 p184 à 189 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/Les armées françaises dans la Grande guerre. Tome IV. 4,3,ANNEXES1,2 p1171-1172 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. de la 74eDI, 26N402/3 p 153 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. Artillerie 74e DI, 26N403/3 (lire en ligne), p. 55

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 299e RI, 26N744/2 p29 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, AFGG, Tome IV-Verdun et la Somme, Annexes vol 1.2 n°992 p1461 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. IIe Armée Tome XI, 26N26/2 p4 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes J.M.O. 147e Brigade d'infanterie 26N535/4 p27 (lire en ligne)

- Mémoire des Hommes, J.M.O. du 50eBCP, 26N828/16 p19 (lire en ligne)

- Source: gallica.bnf.fr/Historique du 50e bataillon de chasseurs à pied : campagne 1914-1918 p11 et 12 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 401e RI, 26N766/2 p4 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 50eBCP 3sep-31déc1916 p15-16 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. ALGP Tome II 26N27/11 p4 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. IIe armée 15oct au 31 déc 1916, 26N26/2 p10 (lire en ligne)

- Mémoire des Hommes, J.M.O. ALGP Tome II 26N27/11 p5 (lire en ligne)

- Mémoire des Hommes, J.M.O., Victoire de Douaumont, 26N70/2 p31 (lire en ligne)

- Mémoire des Hommes, J.M.O. 107eBCP, 26N835/5 p50 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, Places et régions fortifiées, Place et région fortifiée de Verdun, Place de Verdun, Victoire de Douaumont et prise Vaux: cartes et plan, 26N70/8 p9 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O du 71°BCP, 26N834/16 p43 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. IIe Armée Tome XI, 26N26/2 p11 (lire en ligne)

- Mémoire des Hommes, J.M.O. 107eBCP, 26N835/5 p51 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 71eBCP, 26N834/16 p44 (lire en ligne).

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 50eBCP, 26N828/16 p20 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 299e RI, 26N744/2 p30 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. Sanitaire 74eDI, 26N403/15 p28 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 30e RI, 26N605/3 p50 (lire en ligne)

- Mémoire des Hommes, J.M.O., Victoire de Douaumont, 26N70/2 p39-40 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 213e Brigade, 26N545/3 p54 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 299 RI, 26N744/2 p 32 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. du GAC, 26N12/1 p81 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 63e DI Artillerie, 26N383/2 p42 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV. 4,3, Annexe 2,1, Annexe 1248 p220 (lire en ligne)

- ↑ Source: argonnaute.parisnanterre.fr/Historique du 401ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918 p7 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 148e Brigade, 26N535/8 p31 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 147e brigade, 26N535/4 p31 (lire en ligne)

- Mémoire des Hommes, J.M.O. 216e RI, 26N717/2 p24à26 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 63eDI, 26N382/1 p138 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 333e RI, 26N754/3 p67 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 230e RI, 26N722/1 p16 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 333eRI, 26N754/3 p67 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. Artillerie 74eDI, 26N403/3 p63 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG, Tome4.4,3 Annexe 2,1 P310 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 230eRI, 26N722/11 p22 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 216eRI, 26N717/2 p26 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/Historique du 299e régiment d'infanterie : la grande guerre p13 et14 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV. 4,3, Annexe 2,1 p380 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. Prise du fort de Vaux, 26N70/3 p5 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 107eBCP, 8 mai 1915 au 31 décembre 1916,26N835/5 p52 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 118eRI, 26N682/13 p35 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. du 299eRI, 26N744/2 p36 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O., Victoire de Douaumont, 26N70/2 p29 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. Victoire de Douaumont, 26N70/2 p37 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. du 222eRI, 26N719/19 p40 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV. 4,3, Annexe 2,1 p356 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. Artillerie 74eDI, 26N403/3 p66 (lire en ligne)

- ↑ Les Armées Françaises dans la Grande Guerre. Tome IV. 4,3,ANNEXES2,1 / Ministère de la guerre, état-major de l'armée, service historique p558 (lire en ligne)

- Mémoire des Hommes, J.M.O. 118eRI, 26 N 682/13 p36 (lire en ligne)

- Mémoire des Hommes, J.M.O. 63eDI, 26N382/1 p159 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 63eDI, 26N382/1 p162 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 74eDI, 26N402/3 p161 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O., victoire de Douaumont 26N70/2 p46 (lire en ligne)

- ↑ « Base Léonore »

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. du 50eBCP, 26N828/16 p29 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. du 299eRI, 26N744/2 p37 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 148eBrigade, 26N535/8 p41 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. Artillerie 74e DI, 26N403/3 p68 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. du 401eRI, 26N766/2 p27 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 230e RI, 26N722/11 p30 (lire en ligne)

- Mémoire des Hommes, J.M.O. du 305eRI, 26N745/13 p35-36 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. Groupement D.E. Victoire du 15 décembre 1916, 26N70/5 p3 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. Victoire du 15 Décembre 1916, 26N70/5 p2 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O., opérations du groupement D.E., 26 N 70/4 p2 à 7 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 118eRI, 26N682/13 p38 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. IIe Armée Tome XI, 26N26/2 p63 (lire en ligne)

- ↑ Source: gallica.bnf.fr/AFGG. Tome IV. 4,3, Annexe 2,2 p1413 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. de la IIe Armée, 26N26/2 p65 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. Place de Verdun, 26N67/11 p91 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. Groupement D.E. Victoire du 15 décembre 1916, 26N70/5 p56 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. du 230eRI, 26N722/11 p26 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. 148e brigade d'infanterie, 26N535/8 p42 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. du 299eRI, 26N744/2 p42 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O. du 333eRI, 26N754/3 p71 (lire en ligne)

- ↑ Mémoire des Hommes, J.M.O 299e RI, 26N744/2 p37 (lire en ligne)