Le Bouillon (Loiret)

Dans le monde d'aujourd'hui, Le Bouillon (Loiret) est un sujet qui a retenu l'attention de millions de personnes à travers le monde. Depuis ses origines jusqu'à son impact sur la société actuelle, Le Bouillon (Loiret) a fait l'objet d'études, de débats et de controverses. Au fil des années, il a prouvé sa pertinence dans différents domaines, de la politique à la culture populaire. Dans cet article, nous explorerons les différents aspects de Le Bouillon (Loiret), en analysant son évolution dans le temps et son influence sur la société actuelle. Depuis ses premières manifestations jusqu’à ses conséquences actuelles, Le Bouillon (Loiret) continue d’être un sujet d’intérêt pour les chercheurs, les universitaires et le grand public.

| Le Bouillon | |

Vue du Bouillon. | |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Centre-Val de Loire |

| Département | Loiret |

| Commune | Orléans |

| Coordonnées géographiques | 47° 51′ 01″ N, 1° 56′ 15″ E |

| Caractéristiques | |

| Type | Résurgence |

| Altitude | 91 m |

| modifier |

|

estampe de 1833.

estampe de 1833.

Le Bouillon est une résurgence formant la source principale du Loiret, affluent de la Loire.

La résurgence est située dans le parc floral de la Source, dans le quartier d'Orléans-la-Source situé au sud de la ville d'Orléans, chef-lieu du département du Loiret, région Centre-Val de Loire, en France.

Les sources du Loiret sont remarquables sur plusieurs aspects[Lesquels ?], essentiellement dus à la nature karstique du sous-sol local.

Elles sont situées dans le parc floral de la Source sur la commune d'Orléans, à environ cinq kilomètres au sud-est de la vieille ville et à 280 mètres au nord de la RD 14 reliant Saint-Cyr-en-Val au sud-est et Olivet au nord-ouest[Loc 1].

Histoire des sources

Trois sources ont été décrites : le Bouillon , l'Abîme en aval du Bouillon, et le Gouffre. L'Abîme était la principale source au XVIIe siècle. Quand elle s'est retrouvée bouchée, le débit de la source du Bouillon a augmenté[1]. Il a même été dit que la source du Bouillon n'est apparue qu'en 1672, lors d'un colmatage accidentel de l'Abîme[2].

Jusqu'à la fin du XVIIe siècle le parc floral actuel ne contient que deux sources : la Grande Source (dite aussi l'Abîme ou le Grand Bouillon) et le Petit Bouillon (l'actuel Bouillon)[3].

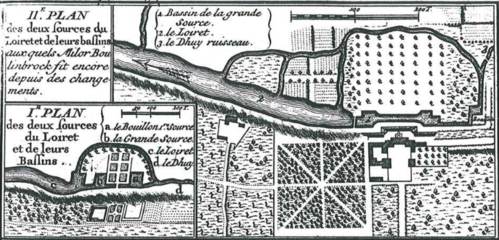

- Trois plans du xviiie siècle des sources du Loiret

-

Plan I (1734, encart en bas à gauche)

et plan II (1736) -

Plan III (1739)

Lord Bolingbroke, revenu en France — mais non plus en exil — en 1735 (voir article sur Bolingbroke), vit au château de la Source et y modifie les bassins des sources, comme l'indique le plan II ci-dessus de 1736.

Dans la première moitié du XVIIIe siècle le porche d'entrée du Grand Bouillon s'effondre ; subséquemment le débit de la source diminue notablement. Vers la même époque le château et les jardins subissent des aménagements ; la vasque du Grand Bouillon est utilisée comme décharge pour les gravats et autres rebuts de construction. Elle finit par se boucher entièrement et la source est oubliée[4]. En parallèle, le débit de la source du Bouillon augmente[4].

En 1994, rencontre de Philippe Boismoreau et Jacques Munerot, spéléologues et plongeurs membres de l'association Spéléologie subaquatique Loiret (SSL) d'une part, et de Michel Lepiller, spéléologue et hydrogéologue, et Patrick Albéric, géochimiste, tous deux étudiants chercheurs à l'université d'Orléans et axés sur les circulations souterraines locales d'autre part. Les quatre premières années de leur collaboration sont consacrées à l'exploration de diverses pertes hydrologiques, galeries, émergences et autres phénomènes d'hydrologie karstique locaux :

- de 1994 à 1996 : la perte de la Goule de l'Anche dans la vallée du ruisseau de l'Anche[Loc 2] entre Saint-Denis-de-l'Hôtel et Châteauneuf-sur-Loire ; et l'émergence temporaire des Vernelles[Loc 3] à Saint-Denis-de-l'Hôtel ;

- de 1996 à 1998 : la galerie noyée du karst sous le plan d'eau[Loc 4] de la base de loisirs de l'Île Charlemagne ; l'émergence sous-fluviale de Bellevue[Loc 5] à la Chapelle-Saint-Mesmin ; différentes émergences dans la rivière le Loiret : Béchets[Loc 6], traçage à la fluorescéine le 1er mars 2009), Tacreniers[Loc 7], etc.

Depuis 1998 l'équipe s'est focalisée en particulier sur les sources du Loiret[5].

En 2001, il ne reste plus de l'Abîme qu'une cuvette boueuse de deux mètres de profondeur parsemée de quelques affleurements de calcaire, avec un mince filet d'eau sortant au pied d'une petite barrière de calcaire[4]. Au printemps 2002, la source de l'Abîme est désobstruée après plusieurs sessions d'excavation totalisant 250 heures de travail pendant l'hiver 2001-2002 ; un travail ralenti par des glissements de terrain dont la fréquence et l'amplitude augmentent au fur et à mesure des sessions. Le collecteur de l'Abîme est enfin atteint à environ 30 m de l'entrée[4].

Le Gouffre est depuis 1877 « le puits du Gouffre », un captage d'eau pour la ville d'Orléans à laquelle s'ajoutent Saint-Denis-en-Val, Saint-Jean-le-Blanc et Saint-Pryvé-Saint-Mesmin[6].

Provenance de l'eau des sources du Loiret

L'origine des eaux a fait l'objet de discussions dès la fin du XVIIIe siècle où les deux hypothèses en vigueur étaient une résurgence de la Loire et celle d'eaux venant de la Sologne. L'idée d'une circulation souterraine d'un bras de la Loire réapparaissant sous forme de Loiret, devient prédominante en raison d'arguments de débit[2] : Henri Sainjon, inspecteur général des Ponts et Chaussées, effectue vers 1880 une série de mesures du débit de la Loire depuis le hameau de Bouteille sur Guilly (41 km en amont d'Orléans) jusqu'aux abords d'Orléans. Or le débit en amont de Guilly baisse constamment sur ce trajet et les 7 à 20 m3/s perdus sur ce trajet ne sont récupérés par des résurgences qu'à 9 km en aval d'Orléans (soit plus de 50 km en aval de Guilly), et en aval de la confluence du Loiret[7]. Le baron de Beaucorps confirme le fait grâce à sa baguette de sourcier[2]. En 1901, Félix Marboutin en fait définitivement la preuve en retrouvant dans le Loiret un colorant qu'il a dilué plus en amont dans la Loire, l'origine de la déviation se situant dans les environs de la commune de Jargeau[2].

Ceci confirme que l'eau de la Loire participe à l'alimentation du Loiret, mais ne dit pas que la Loire en est la seule origine. Il est vrai que le Loiret est principalement formé de résurgences de la Loire[7] ; la source du Bouillon est un des points d'accès classiques du réseau karstique[8] et activement explorée[note 1]. Mais une partie de son eau provient de la forêt d'Orléans[1], c'est-à-dire en rive droite de la Loire, côté nord. Michel Lepiller a démontré par traçage le lien entre la source du Loiret et le gouffre de l'Anche à Châteauneuf-sur-Loire[Loc 2], ainsi qu'avec les fosses de la Noue[Loc 8] sur le ruisseau de Chenailles à Saint-Denis-de-l'Hôtel[9]. La Goule de l'Anche, la plus grosse de ces pertes, a été explorée par l'association SSL ; elle se présente comme une cavité exondée avec de petits siphons[1]. La carrière de Darvoy à 4 km en aval du pont de la D921 à Jargeau et en bord de Loire, est reliée à la Loire par un chenal depuis les crues de 2003 ; elle est aussi reliée au Bouillon, dont elle est éloignée de 10,3 km à vol d'oiseau, par le réseau karstique qu'elle parcourt en 48 h. En , le chenal reliant la carrière à la Loire a été bouché par des alluvions, si bien que l'eau de la Loire ne pouvait plus pénétrer dans la carrière ; le niveau du Loiret a baissé, et s'est rétabli rapidement dès que le chenal de la carrière a été débouché[10].

Formation du réseau karstique

Pour comprendre le Loiret et ses sources il faut comprendre la Loire dans la région.

À Gien, la Loire entre dans une zone dont la roche-mère est le calcaire lacustre de la Beauce, qui participe de la formation géologique du Bassin parisien. De plus à partir de Guilly (7 km en aval de Sully-sur-Loire – là ou le Dhuy s'approche à 100 m d'elle) et sur environ 33[11] à 50 km elle traverse le val d'Orléans, une vallée d'alluvions dont les couches peu épaisses laissent parfois le calcaire à nu[12]. Le calcaire se trouve entre 0 m et environ 10 m de profondeur[13]. L'eau dissout le calcaire ; celle de la Loire (légèrement acide[8],[note 2]) dissout la roche-mère ; sur ces 50 km, son cours prend une pente à 5 % alors que la pente du terrain n'est que de 1 %[12]. Et dans cette zone de calcaires fissurés, une bonne partie du débit d'étiage est souterrain[14] : elle y perd entre 7 et 20 m3/s[12] dans un réseau karstique particulièrement développé[8] qui ne lui restitue son eau qu'en aval de la confluence avec son affluent le Loiret[15]. Déjà Sainjon, qui avait poursuivi ses travaux au-delà du Loiret, avait démontré l'existence de résurgences formées dans le lit même de la Loire en aval de sa confluence[7].

Ce réseau karstique repose sur une couche inférieure dite « molasses du Gâtinais », imperméable et à ce jour non traversée. Les galeries dans le calcaire vont par endroits jusqu'à 22 m de profondeur et ont été façonnées par la Loire en seulement quelques dizaines de milliers d'années[15]. Les premières pertes de la Loire sont celles de Châteauneuf-sur-Loire, qui peuvent atteindre 15 m3/s[13].

La source du Bouillon est un des points d'accès classiques de ce réseau[8] et activement explorée[note 1].

Parmi leurs nombreuses recherches sur le terrain, l'équipe d'étude verse le de la fluorescéine dans les pertes dans le Loiret en face de l'hôtel-restaurant le Rivage[Loc 9]. Le colorant est retrouvé pour une bonne part à 580 m en aval dans le bassin du moulin de Saint-Julien[Loc 10], mais aussi 3,7 km à l'ouest – en aval – au pont Saint-Nicolas sur le Loiret[Loc 11] ; à l'émergence sous-fluviale de Bellevue[Loc 5], à 4 km au nord-ouest dans la Loire à La Chapelle-Saint-Mesmin ; et dans la Loire à Tavers, 25 km au sud-ouest[16]. Le transit de l'eau dans le réseau est plutôt rapide : 48 h entre les pertes de Jargeau et le puits du Gouffre[9].

Cette distance de 25 km vers l'aval et les 41 km en amont depuis Guilly, donnent une idée de la grande amplitude du réseau karstique local. Outre ceci, l'idée à retenir est que le Loiret — comme la Loire dans l'Orléanais — est une entité complexe avec des échanges souterrains multidirectionnels sur tout son parcours[3].

Les risques du karst

Les 432 km du parcours de la Loire en terrain sédimentaire sont classés en « risque karstique », val d'Orléans en tête de liste avec plus d'un gouffre par km2. La plupart ont été rebouchés, mais l'eau ne cesse de creuser son chemin. Des bîmes se forment fréquemment sur les digues, sur tout ce parcours. Des effondrements se produisent parfois, avec en exemple récent celui qui a entièrement englouti une maison à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin en 2010[17]. Les interventions humaines provoquent également des effondrements à l'occasion : témoin en 1979 le premier forage géothermique de Melleray à Saint-Denis-en-Val, où à environ 16 mètres de profondeur, la foreuse de gros diamètre a traversé la voûte d'une large cavité ; un large cratère de plusieurs mètres de circonférence s'est créé au-dessus du vide sous la plate-forme de forage en béton qui s'y est affaissée et le châssis entier, supportant foreuse et moteurs, s'est retrouvé suspendu et retenu seulement par les bords du cratère[7].

Des précautions doivent donc être mises en place pour toute excavation sur ce territoire. Ainsi le forage de 1979 a repris à côté du premier trou malencontreux, en ajoutant un tube de soutènement ancré dans le calcaire pour empêcher les alluvions des couches supérieures de s'engouffrer dans le trou creusé et de créer une bîme[7]. En l'an 2000, l’architecte Santiago Calatrava, qui construit le pont de l’Europe, doit positionner les appuis principaux du pont à plus de 200 mètres d'écart, à la recherche de terrains stables. La reconstruction de la station d’épuration à l’île Arrault[Loc 12] (achevée en 2012[18]) en rive gauche de la Loire sur Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, implique de combler de béton le karst qui mine le site[17] (cette station d'épuration reçoit également les eaux usées de la rive droite par deux siphons passant sous la Loire[19]).

La connaissance du réseau karstique permet d'affiner les mesures de prévention nécessaires lors d'interventions humaines et pour protéger les constructions existantes, à commencer par les digues dont la rupture peut entraîner des inondations graves ou mois graves. Les services géologiques des trois régions concernées : Bourgogne, Centre et Pays de la Loire, ont participé aux analyses géologiques et hydrogéologiques de la Loire menées de 2006 à 2011 par le BRGM dans toute la zone concernée[17].

Effet d'inversac

Occasionnellement, le sens de l'écoulement des sources peut s'inverser : le Bouillon absorbe l'eau du Loiret et du Dhuy, qui disparaît alors dans le réseau karstique. Ce phénomène apparaît lorsque deux facteurs se produisent conjointement : les eaux de la Loire et de sa nappe sont basses (période d'étiage) et les pluies locales sont fortes, avec montée rapide des eaux du Dhuy et donc de celles du Loiret. Ces deux cours d'eau se retrouvent alors plus élevés que la nappe et le réseau karstique, et l'eau suit naturellement la pente. Les résurgences deviennent alors des pertes.

L'équipe de recherche a réalisé un traçage en 1997 lors d'un épisode d'inversac du Bouillon. La fluorescéine a été retrouvée 30 heures plus tard aux sources de Saint-Avit[Loc 13] et de la Pie[Loc 14], ce qui confirme les connexions entre les cours d'eau locaux[3].

Avant la réouverture de la source de l'Abîme, la source de la Rigouillarde[Loc 15] fonctionnait en inversac en même temps que celle du Bouillon. Depuis cette réouverture en 2001, c'est l'Abîme qui fonctionne en inversac ; le Bouillon ne fonctionne plus en perte[3].

Température de l'eau des sources

Une autre caractéristique de ce système karstique est de fonctionner comme un énorme échangeur thermique, ce qui maintient les sources à une température fraîche et stable. Ainsi l'eau à proximité des sources du Loiret ne gèle jamais. Des relevés de température de l'Abîme sur 35 mois entre 2002 et 2004 ont donné un minima moyen de 9 °C en février et un maxima moyen de 18 °C en août[20].

Notes, références et localisations

Notes

- L'association Spéléologie subaquatique du Loiret et ses membres, en particulier Olivier Cantaloube et Jacques Munerot, ont mis en ligne plusieurs vidéos d'exploration de la source du Bouillon et d'autres sources liées, dont :

- « source du Loiret – Bouillon 8 octobre 2015 » (durée : 3 min 39 s), plongée d'exploration, bonne vue de l'entrée de la source. 2 min 21 s : on voit nettement sur la gauche de l'image deux petites résurgences jaillissant de la paroi sous forme de deux petits nuages noirs ; vidéo d'une plongée pour fléchage le 23 octobre 2015 (durée : 13 min 33 s) et vidéo de plongée dans le Loiret en novembre 2015 (durée : 16 min 42 s) ;

- « plongée pour prélèvement d'eau dans le gouffre de l'Île Charlemagne (Orléans) » (durée : 13 min 08 s) ;

- « plongée pour injection de fluorescéine dans la perte de Saint-Martin à Olivet (45), 15 juin 2015 » (durée : 4 min 09 s) ;

- « coloration du Loiret, fin 2015 » (durée : 0 min 52 s) ;

- « exploration des Vernelles, 27 décembre 2015 » (durée : 2 min 37 s).

- « Projet iFontis : Injection de naphtionate le 12/09/14 dans une perte en Loire à Jargeau (Loiret) » (durée : 6 min 40 s) ;

- « Projet iFontis : Injection d'uranine le 13/09/14 dans un fontis à Jargeau (Loiret) » (durée : 21 min 50 s) ; et d'autres listées dans le menu à droite de l'écran de la page liée.

- ↑ Le pH de l'eau de la Loire s'est légèrement acidifié au cours des 30 ans entre 1980 et 2010, sa moyenne annuelle de pH passant de 8,65 à 8,3. Voir Emmanuelle Joigneaux, « État qualitatif des eaux de la nappe du Val d’Orléans : Impact du changement climatique et gestion durable de la ressource », doctorat Sciences & technologies – Institut des Sciences de la terre d'Orléans, , p. 381 (lire en ligne, consulté le ).

Références

- Bulletin 2004, p. 4.

- P. Boismoreau, À la source. De bonne source. Source et/ou résurgence ?. Dans La Loire et ses terroirs, automne 2009, no 70, p. 36-42.

- Bulletin 2004, p. 5.

- Bulletin 2004, p. 7.

- ↑ Bulletin 2004, p. 2.

- ↑ Nelly Bonnefoy, Jean Louis Charleux, Dominique Chigot et Philippe Maget, « Protection des captages du Val d’Orléans », sur polytech.free.fr, CFH - Colloque Hydrogéologie et karst au travers des travaux de Michel Lepiller, (consulté le ), p. 127.

- Guttierrez & Binet 2010, p. 45.

- Guttierrez & Binet 2010, p. 43.

- Bonnefoy et al. 2008, p. 128.

- ↑ « D’où vient l’eau du Loiret ? », sur assises-riviere-loiret.fr, Les Assises de la rivière Loiret, (consulté le ).

- ↑ SOGREAH, « Extension prévisible des inondations pour les crues fortes en Loire moyenne - Note de présentation du val d'Orléans » , sur le site de l'EPL dédié au Plan Loire, (consulté le ), p. 16.

- Guttierrez & Binet 2010, p. 42.

- Nevila Jozja, Philippe Maget, Christian Defarge, Cécile Mouget, Arnaud Pidon et al., « Apport des traçages à la connaissance du système karstique du Val d’Orléans. Historique et nouvelles avancées », Géologues, no 167, , p. 71 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ Abel Poitrineau. La Loire – les peuples du fleuve, ch. Une turbulente famille p. 5-19. Éd. Horvath, Saint-Étienne, 1989. (ISBN 2-7171-0639-1).

- Bulletin 2004, p. 3.

- ↑ « Clin d'oeil – Le Loiret vert fluo au moulin des Béchets le 1er mars 2009 », Bulletin d’informations de l’Association Syndicale de la Rivière du Loiret, no 6, , p. 2 [ passage= 2 (lire en ligne, consulté le ).

- Guttierrez & Binet 2010, p. 43, 44.

- ↑ « Station d’épuration de l’Île Arrault - Saint-Pryvé-Saint-Mesmin », sur caue-observatoire.fr, Observatoire CAUE de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, (consulté le ).

- ↑ « Station d’épuration de l’Île Arrault à Orléans » , sur hydratec.setec.fr, Hydratec (assistance à maîtrise d’ouvrage) (consulté le ).

- ↑ Bulletin 2004, p. 6.

Localisations

- ↑ « Emplacement de la source du Bouillon » sur Géoportail..

- « Emplacement de la Goule de l'Anche » sur Géoportail..

- ↑ « Emplacement des Vernelles » sur Géoportail..

- ↑ « Emplacement du plan d'eau de l'île Charlemagne » sur Géoportail.. Voir aussi une vidéo de survol de l'île sur utube.com.

- « Emplacement de Bellevue » sur Géoportail..

- ↑ « Emplacement des Béchets » sur Géoportail..

- ↑ « Emplacement des Tacreniers » sur Géoportail..

- ↑ « Emplacement de la Vieille Noue » sur Géoportail..

- ↑ « Emplacement des pertes face au restaurant le Rivage » sur Géoportail..

- ↑ « Emplacement du moulin de Saint-Julien » sur Géoportail..

- ↑ « Emplacement du pont Saint-Nicolas » sur Géoportail..

- ↑ « Emplacement de l'île d'Arrault » sur Géoportail..

- ↑ « Emplacement de la source de Saint-Avit » sur Géoportail..

- ↑ « Emplacement de la confluence de la Pie » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques », « Limites administratives » et « Hydrographie » activées. Vous pouvez bouger la carte (cliquer et maintenir, bouger), zoomer (molette de souris ou échelle de l'écran), moduler la transparence, désactiver ou supprimer les couches (= cartes) avec leurs échelles d'intensité dans l'onglet de "sélection de couches" en haut à droite, et en ajouter depuis l'onglet "Cartes" en haut à gauche.

- ↑ « Emplacement de la Rigouillarde » sur Géoportail..

Voir aussi

Articles connexes

- Réseau hydrographique du Loiret

- Liste des cours d'eau du Loiret

- Liste des cavités naturelles les plus longues du Loiret

Liens externes