Bartolomeo Mastri

Dans le monde d'aujourd'hui, Bartolomeo Mastri est un sujet qui suscite un grand intérêt et des discussions dans différents domaines. Avec les progrès de la technologie et la mondialisation, Bartolomeo Mastri est devenu un aspect fondamental qui a un impact sur la vie quotidienne des gens, tant sur le plan personnel que professionnel. Depuis ses origines jusqu'à sa pertinence aujourd'hui, Bartolomeo Mastri a fait l'objet d'études et d'analyses par des experts dans divers domaines, générant un large éventail d'opinions et de perspectives. Dans cet article, nous explorerons différents aspects liés à Bartolomeo Mastri, de ses implications sociales à son influence sur l'économie mondiale, dans le but d'offrir une vision complète et enrichissante de ce sujet si d'actualité aujourd'hui.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| École/tradition | |

| Principaux intérêts | |

| Œuvres principales |

Disputationes theologicae ; Cursus integer philosophiæ ad mentem Scoti |

| Influencé par | |

| A influencé |

Anthony Rourke, Leibniz |

Bartolomeo Mastri ou Mastrio, également latinisé en Bartholomæus Mastrius, est un philosophe et théologien franciscain (conventuel) né le à Meldola (Italie, États pontificaux) et mort le également à Meldola ; il est l’un des principaux représentants du courant scotiste au XVIIe siècle[1].

Biographie

Bartolomeo Mastri naît à Meldola, près de Forlì, dans une famille de petits notables. Comme frère mineur conventuel, après son noviciat à Césène en 1616[2], il fréquente les études franciscaine de Naples (où il est formé par Giuseppe La Napola da Trapani) et Bologne. Après avoir été professeur de logique à Parme et Bologne[3] il termine ses études au collège Saint-Bonaventure à Rome entre 1623 et 1625, un centre important du courant scotiste[4] où il fait la connaissance de Bonaventura Belluto de Catane.

Avec ce dernier il entame une longue collaboration, qui durera jusqu’en 1647, en vue de publier un monumental opus philosophique scotiste utilisable comme manuel dans les cours des études franciscaines qui articulerait logique, physique et métaphysique[3], [note 1], accordant d’ailleurs une place particulièrement importante à cette dernière[5]. Ils deviennent tous deux régents des études franciscaines à Césène en 1628, puis à Pérouse en 1631, où Mastri se lie d’amitié avec l’écrivain Secondo Lancellotti, et, toujours ensemble, d’une chaire à Padoue en 1638.

Leur arrivée ne se déroule cependant pas sans heurts[2], particulièrement avec le théologien Matija Frkić et le philosophe Francesco Vaccari, enseignants à Padoue. En l’espace de trois mois, et après une furieuse controverse, ils obtiennent la chaire pour trois ans, date à laquelle ils se séparent : tandis que Belluto part en Sicile, Bartolomeo Mastri devient théologien et conseiller personnel du cardinal Luigi Capponi, archevêque de Ravenne.

Ce nouveau poste est une belle occasion pour Mastri qui lui permet de faire financer l’impression d’une partie de ses écrits, et de faire des rencontres d’une grande valeur intellectuelle. À partir de 1646 cependant, le cardinal est appelé à Rome et Bartolomeo Mastri rentre dans son pays natal, où, pris dans des intrigues politiques, il n’échappe que de peu à l’exil[2]. De 1647 à 1650 il est élu ministre provincial de son ordre pour la région de Bologne, puis retourne à Meldola jusqu’en 1659. Durant cette période, il voit peu de monde, vivant d’après lui « quasiment comme Diogène »[2], et se consacrant à l’écriture d’œuvres théologiques.

À partir de 1659 et de l’élection de son ami de longue date Giacomo Fabretti comme ministre général de l’ordre des conventuels, il fait régulièrement des voyages à Rome où il le rejoint. Il y rencontre personnellement le pape Alexandre VII, à qui il a dédicacé une de ses œuvres (le deuxième volume des Disputationes theologicæ). Il est nommé vicaire général pour l’Italie en 1662 et manque de peu de se faire élire ministre général en 1665 contre André Bini.

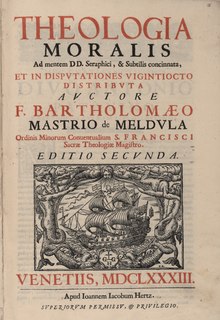

Contrarié par cet échec, il se retire à Meldola où il écrit sa Théologie morale et demeurera jusqu’à sa mort en 1673.

Apport de Mastri à la scolastique

Auteur d’une érudition remarquable, ses écrits se caractérisent par la diversité du corpus des auteurs médiévaux, renaissants et modernes qu’il mobilise, avec de nombreuses citations. Il permet ainsi une synthèse des différents courants scotistes, parfois avec une telle fidélité à la lettre de Duns Scott qu’elle lui fut reprochée[4].

Il connaît parfaitement les œuvres des autres théologiens de son temps, et prête une grande attention aux « questions d’actualité »[6] ce qui fait de lui un personnage central des querelles de la seconde scolastique (en) qui oppose les tenants du « Docteur Subtil » aux thomistes et aux jésuites, sur des questions théologiques et philosophiques aussi primordiales que celle du libre arbitre, de la grâce et de la prédestination, la détermination de la vérité par la logique (il s’oppose sur ce point aux conceptions aristotéliciennes de Pierre Auriol[7])…

Certaines controverses, où il montra une grande pugnacité, eurent un certain retentissement : que ce soit avec des membres de son propre « camp » comme le croate Matija Frkić (sur la question des formes substantielles) ou le récollet irlandais John Punch (qui défendait une « possibilité logique » indépendante de tout intellect divin[8]), des thomistes comme Michele Zanardi ou des jésuites conceptualistes comme Rodrigo de Arriaga, Juan de Lugo et Francisco de Oviedo.

Œuvres

Bartolomeo Mastri est l’auteur de quatre grandes œuvres, souvent parues en plusieurs tomes, pour la plupart et sauf mention contraire à Venise[note 2].

- Cursus integer philosophiæ ad mentem Scoti, avec Bonaventura Belluto ; d’abord publié en sept tomes de 1637 à 1647, partiellement réédité entre 1644 et 1652 avec des ajouts de Mastri seul, puis réédité de façon posthume en 1678 ;

- Scotus et scotistæ Bellutus et Mastrius expurgati a probosis querelis ferchianis édité par Franciscum Succium à Ferrare en 1650 ;

- Disputationes theologicæ in quatuor libros Sentenciarum, en quatre volumes :

- Disputationes theologicæ in primum librum Sententiarum, édité par Iohannes Iacobum Hertz en 1655 ;

- Disputationes theologicæ in secundum librum Sententiarum, édité par Franciscum Stortum en 1659 ;

- Disputationes theologicæ in tertium librum Sententiarum, édité par Valvasensem en 1661 ;

- Disputationes theologicæ in quartum librum Sententiarum, édité par Valvasensem, en 1664 ;

- Theologia moralis ad mentem dd. Seraphici et Subtilis concinnata, édité par Iohannes Iacobum Hertz en 1671.

Notes et références

Notes

- ↑ Progressivement publié en sept tomes entre 1637 et 1647, leur Cursus integer philosophiae ad mentem Scoti peut être considéré comme le plus influent manuel scotiste du XVIIe siècle[4]

- ↑ Pour une liste exhaustive des ouvrages écrits par Mastri, voir (it) Marco Forlivesi, « Notizie su Bartolomeo Mastri da Medola », sur le site officiel de la commune de Meldola (consulté le ).

Références

- ↑ (en) Gregory Cleary, « Bartholomew Mastrius », dans Catholic Encyclopedia, vol. 10, New-York, Robert Appleton Company, (lire sur Wikisource).

- (it) Marco Forlivesi, Bartolomeo Mastri da Meldola (1602-1673) « riformatore » dell’Accademia degli Imperfetti, Meldola, Accademia degli Imperfetti, , 30 p. (lire en ligne).

- (it) Marco Forlivesi, L’ontologia di Bartolomeo Mastri nelle Disputationes in XII libros Metaphysicorum (thèse de doctorat en philosophie), Milan, Université catholique de Milan, (lire en ligne ).

- Jacob Schmutz, « Mastri da Meldola, Bartolomeo », sur Scholasticon : ressources en ligne pour l’étude de la scolastique moderne (1500-1800) : auteurs, sources, institutions (consulté le ).

- ↑ Paul Richard Blum, « La métaphysique comme théologie naturelle : Bartolomeo Mastri », Les Études philosophiques, Paris, Presses universitaires de France, vol. 60, no 1, , p. 31-47 (ISBN 9782130517238, DOI 10.3917/leph.021.0031, lire en ligne, consulté le )

- ↑ Jacob Schmutz et Marco Forlivesi (éd.), « Bartolomeo Mastri et la mouche », dans Rem in seipsa cernere : Saggi sul pensiero filosofico di Bartolomeo Mastri (1602-1673). Atti del Convegno di studi sul pensiero filosofico di Bartolomeo Mastri da Meldola (1602-1673), Meldola - Bertinoro, 20-22 settembre 2002, Padoue, Il Poligrafo, coll. « Subsidia mediaevalia Patavina » (no 8), , 750 p. (ISBN 88-7115-534-3, lire en ligne), p. 469-520.

- ↑ Jean-Pascal Anfray et Marco Forlivesi (éd.), « Prescience divine, décrets concomitants et liberté humaine d’après Bartolomeo Mastri », dans Rem in seipsa cernere : Saggi sul pensiero filosofico di Bartolomeo Mastri (1602-1673). Atti del Convegno di studi sul pensiero filosofico di Bartolomeo Mastri da Meldola (1602-1673), Meldola - Bertinoro, 20-22 settembre 2002, Padoue, Il Poligrafo, coll. « Subsidia mediaevalia Patavina » (no 8), , 750 p. (ISBN 88-7115-534-3, lire en ligne), p. 555-592

- ↑ Olivier Boulnois (éd.), Jacob Schmutz (éd.) et Jean-Luc Solère (éd.), Le contemplateur et les idées : modèles de la science divine du néoplatonisme au XVIIIe siècle : colloque, Institut universitaire de France, Paris, 17-19 mai 1999, Paris, Joseph Vrin, , 337 p. (ISBN 2-7116-1566-9, lire en ligne), p. 196

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Bartolomeo Mastri » (voir la liste des auteurs).

Bibliographie

- Olivier Boulnois (éd.), Jacob Schmutz (éd.) et Jean-Luc Solère (éd.), Le contemplateur et les idées : modèles de la science divine du néoplatonisme au XVIIIe siècle : colloque, Institut universitaire de France, Paris, 17-19 mai 1999, Paris, Joseph Vrin, , 337 p. (ISBN 2-7116-1566-9, lire en ligne)

- (it) Marco Forlivesi (éd.), Rem in seipsa cernere : Saggi sul pensiero filosofico di Bartolomeo Mastri (1602-1673). Atti del Convegno di studi sul pensiero filosofico di Bartolomeo Mastri da Meldola (1602-1673), Meldola - Bertinoro, 20-22 settembre 2002, Padoue, Il Poligrafo, coll. « Subsidia mediaevalia Patavina » (no 8), , 750 p. (ISBN 88-7115-534-3, présentation en ligne).

Notices d'autorité

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :